2025-09-05

本期推荐 名家名论

辨拙丑 溯本源

金熙长揭示书法临创真谛

【编者按】

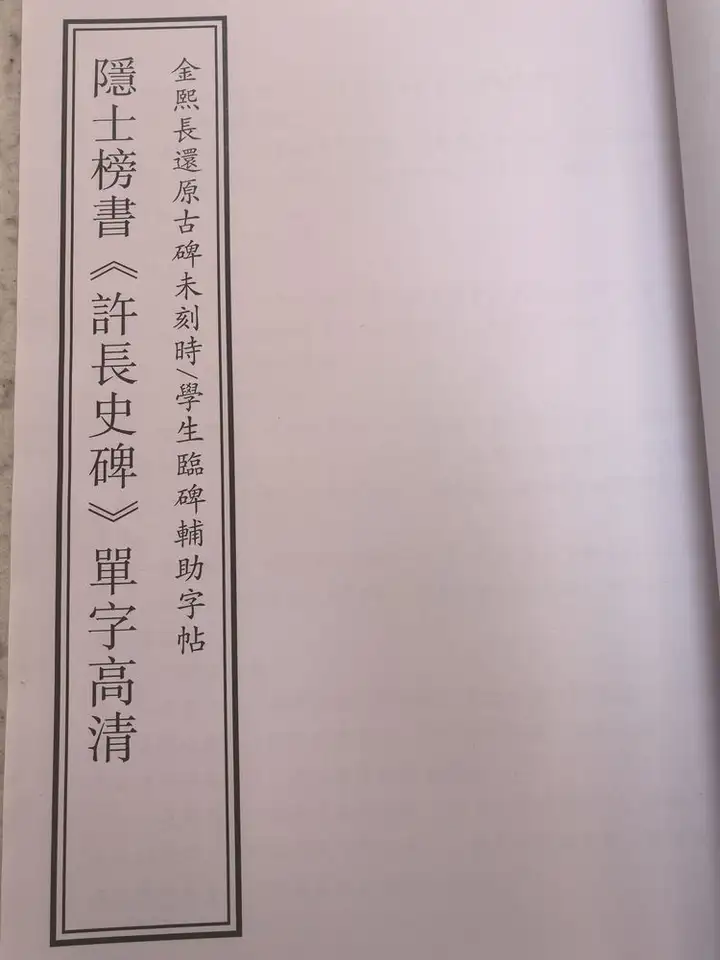

本文深入剖析书法艺术中“拙”与“丑”的本质区别,指出真正的大巧若拙需深植传统根基。金熙长先生从临帖三境界到篆籀笔法精要,层层揭示书法创作的真谛,为读者提供辨别雅俗、领悟古拙之美的清晰路径,堪称当代书坛的一剂清醒良方。

金熙长谈临帖与创作:不能将所有的拙书都称丑书

文/周善之

笔墨之间的金石回响,揭示书法艺术中“拙”与“丑”的本质区别。

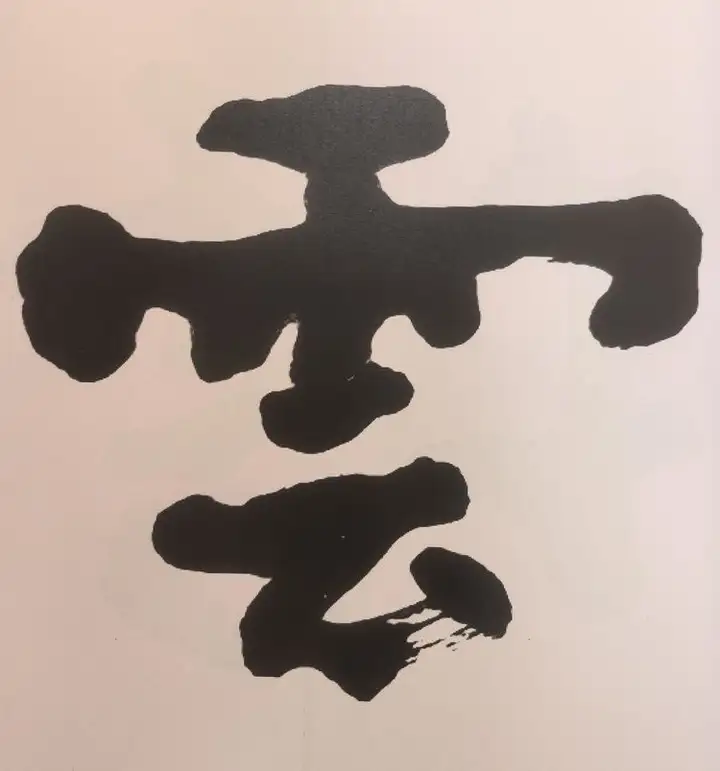

在当代书坛,“拙”与“丑”之辨屡屡引发争议。世人多见其表而未究其里,常将一切看似稚拙的笔墨简单斥为“丑书”。然拙与丑之间,实有云泥之别。

金熙长认为,拙者,非技之短也,乃意之高也;丑者,非形之怪也,乃气之浊也。其中分野,正在于是否深植传统根基,是否得古法精髓而化用于心。

一、拙与丑:形似而质异

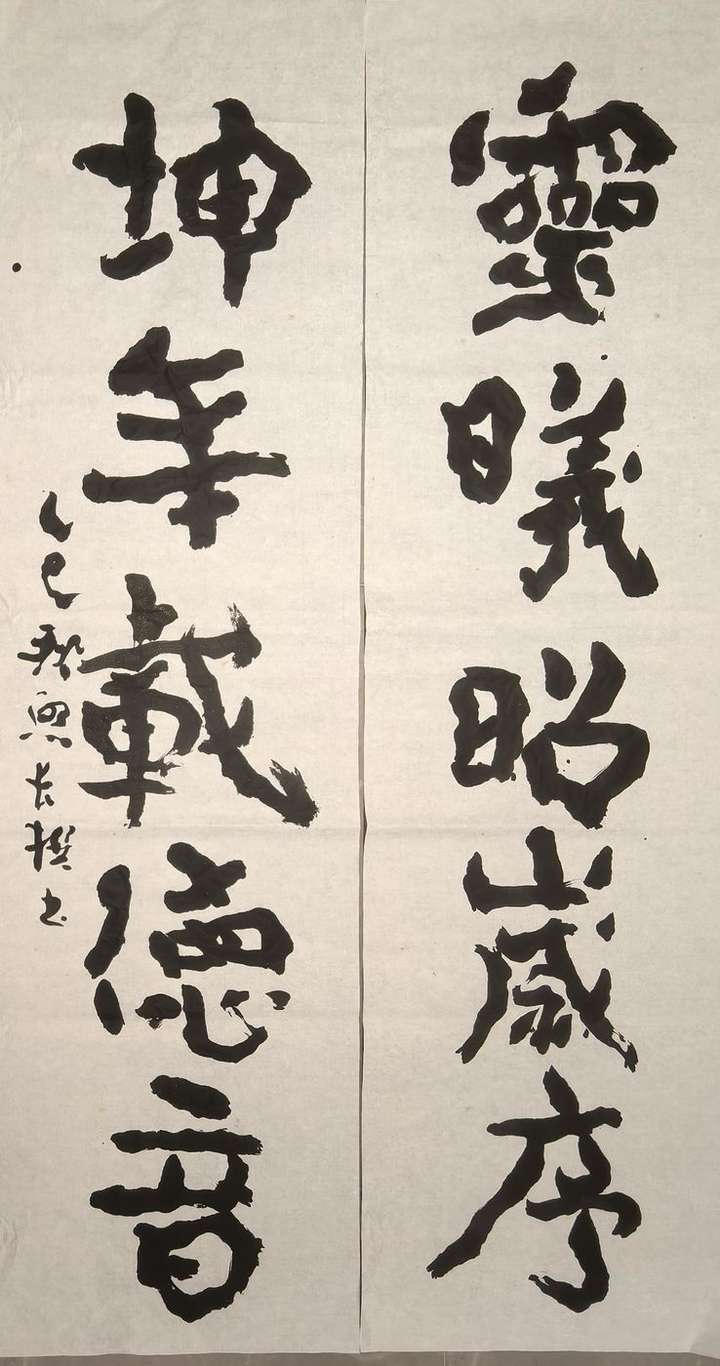

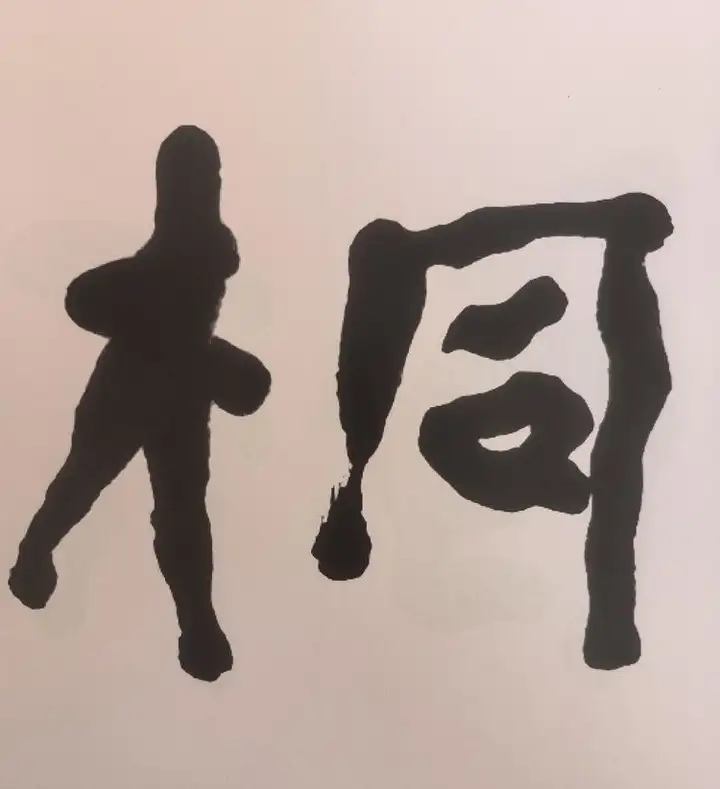

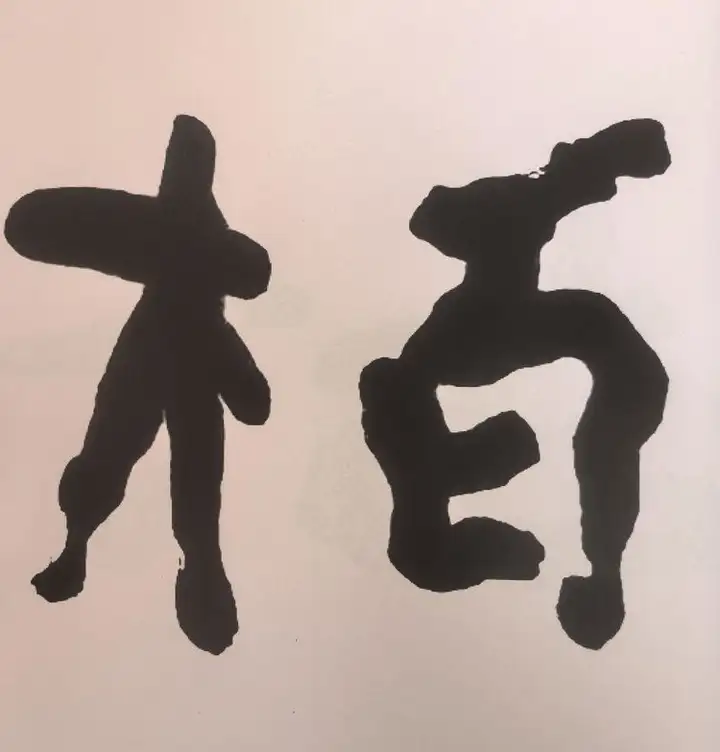

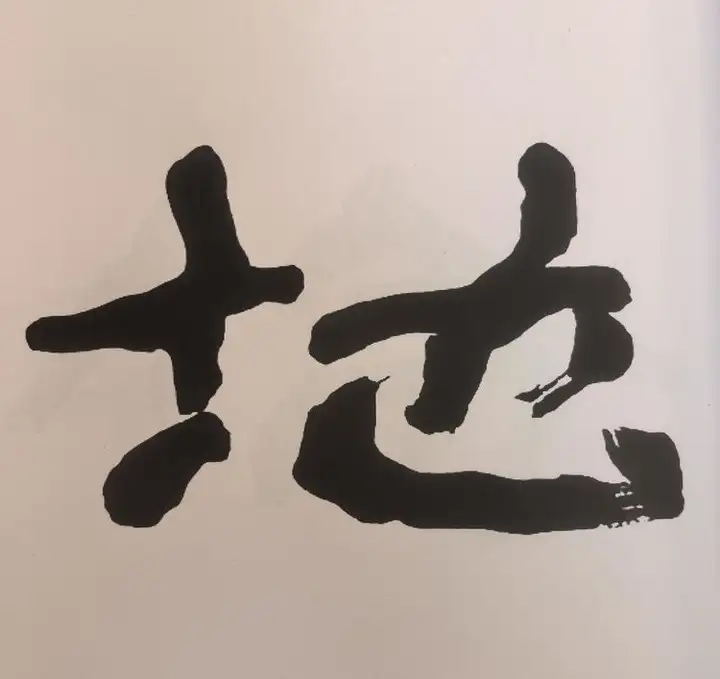

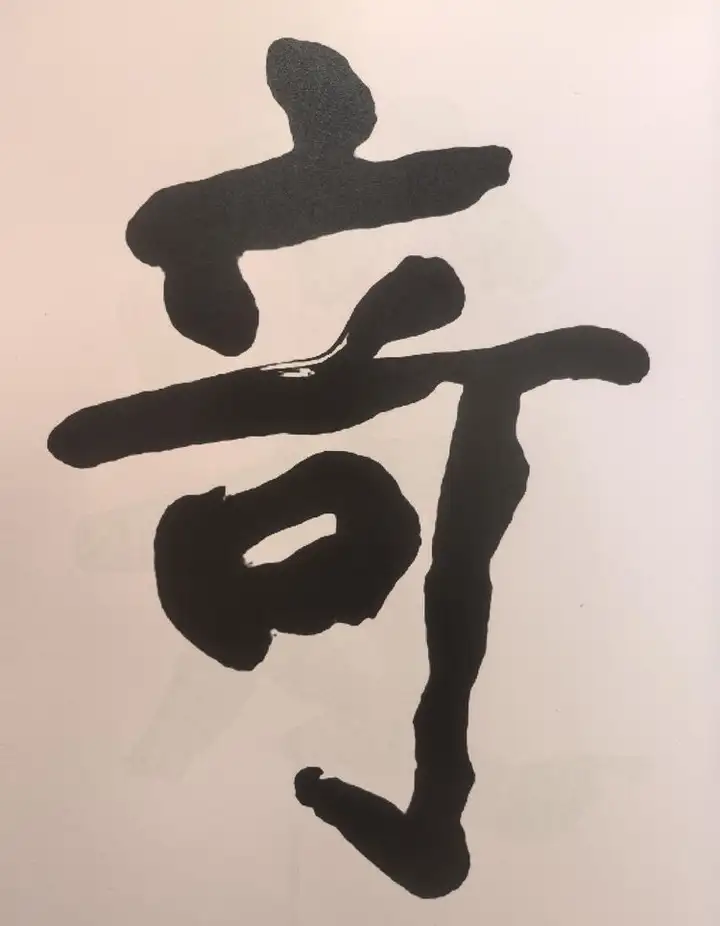

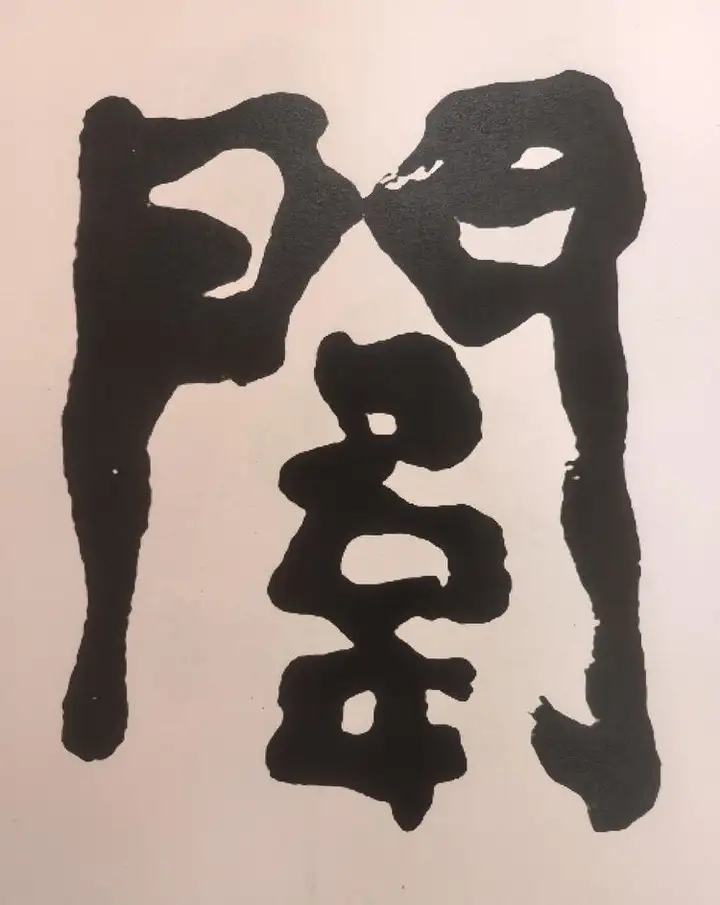

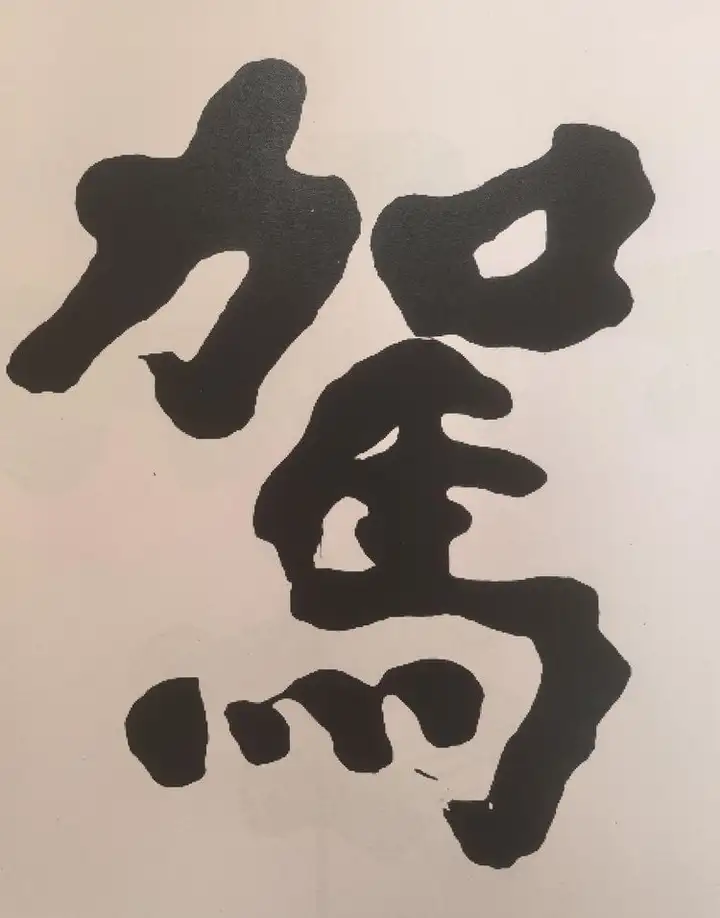

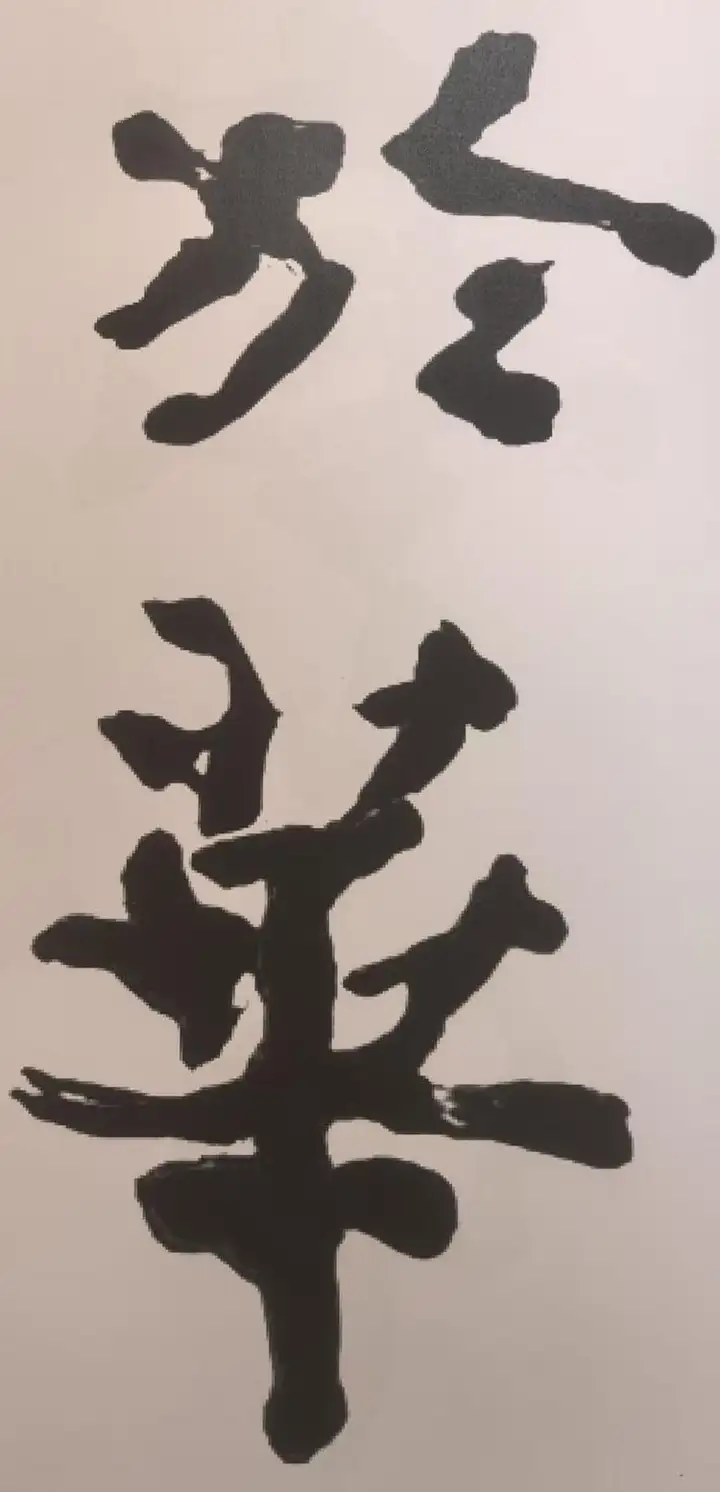

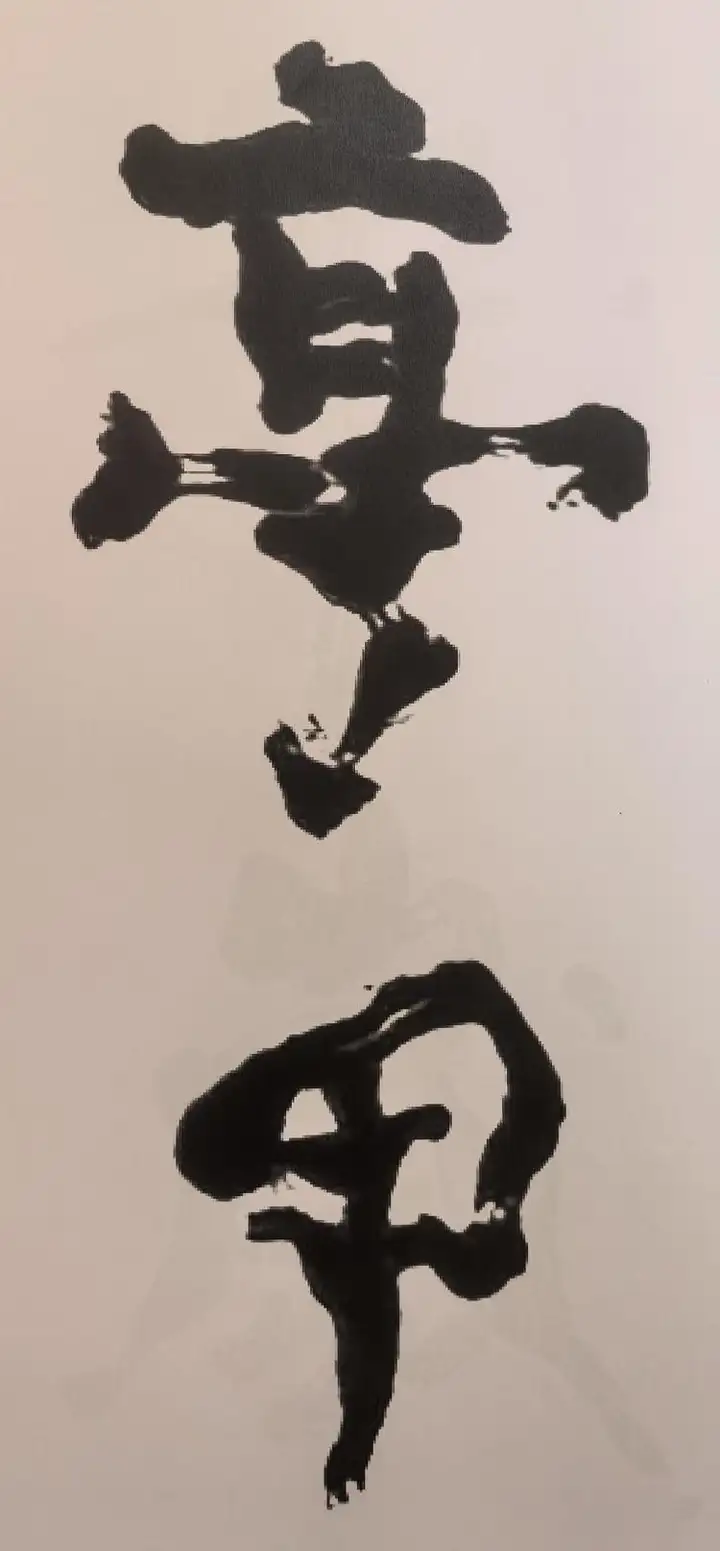

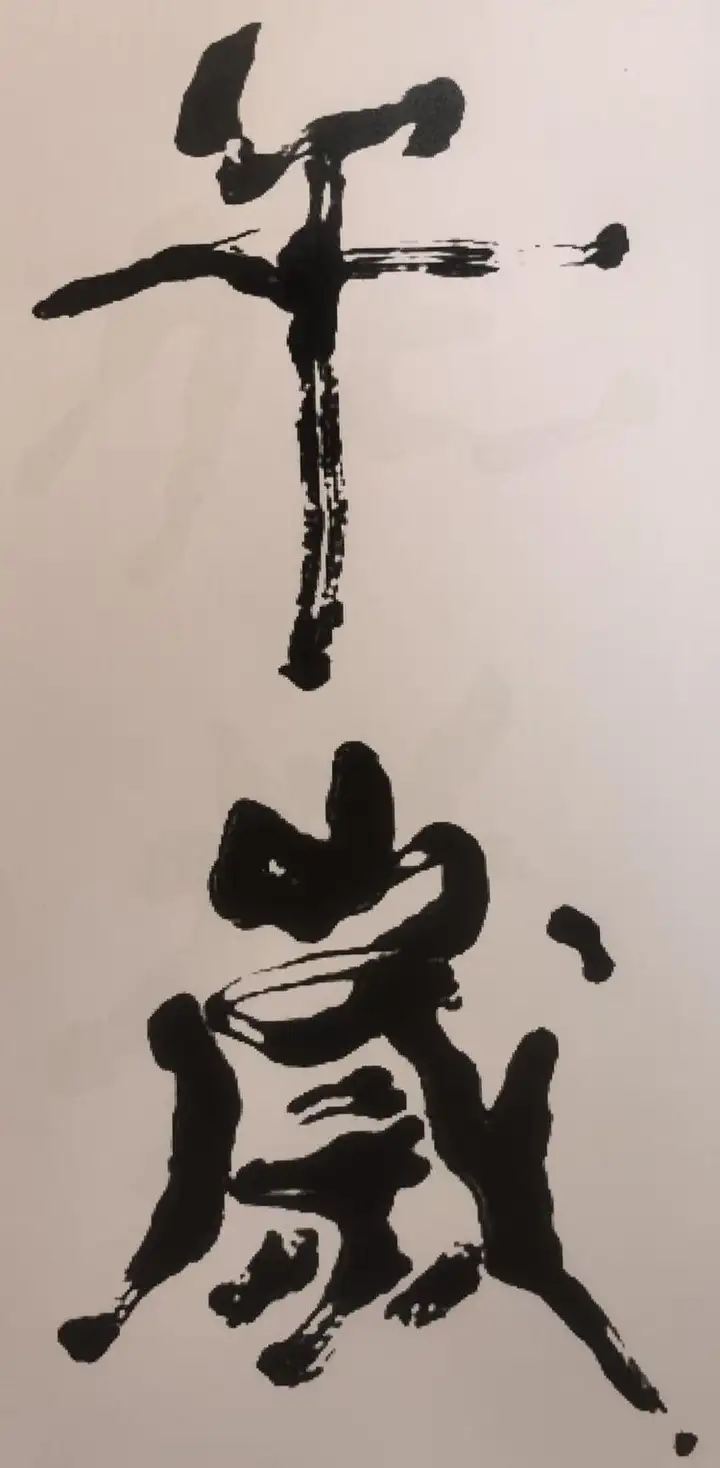

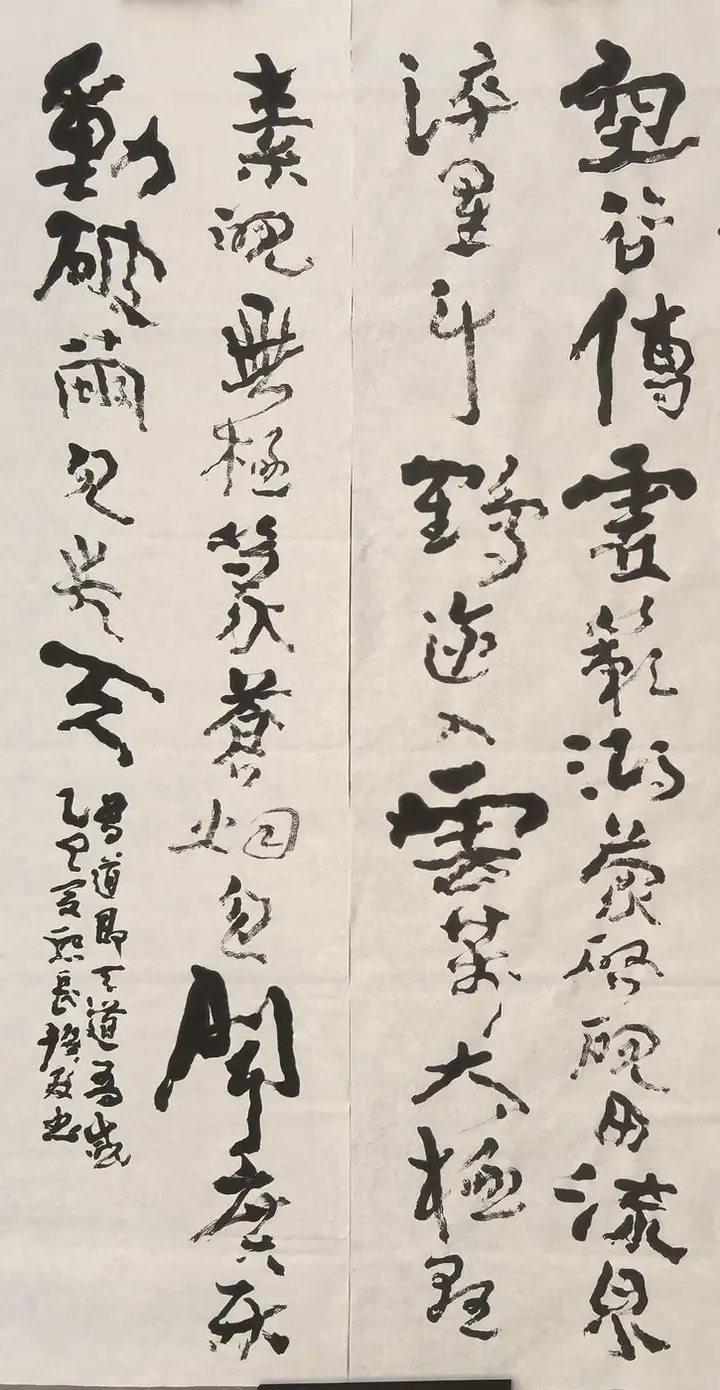

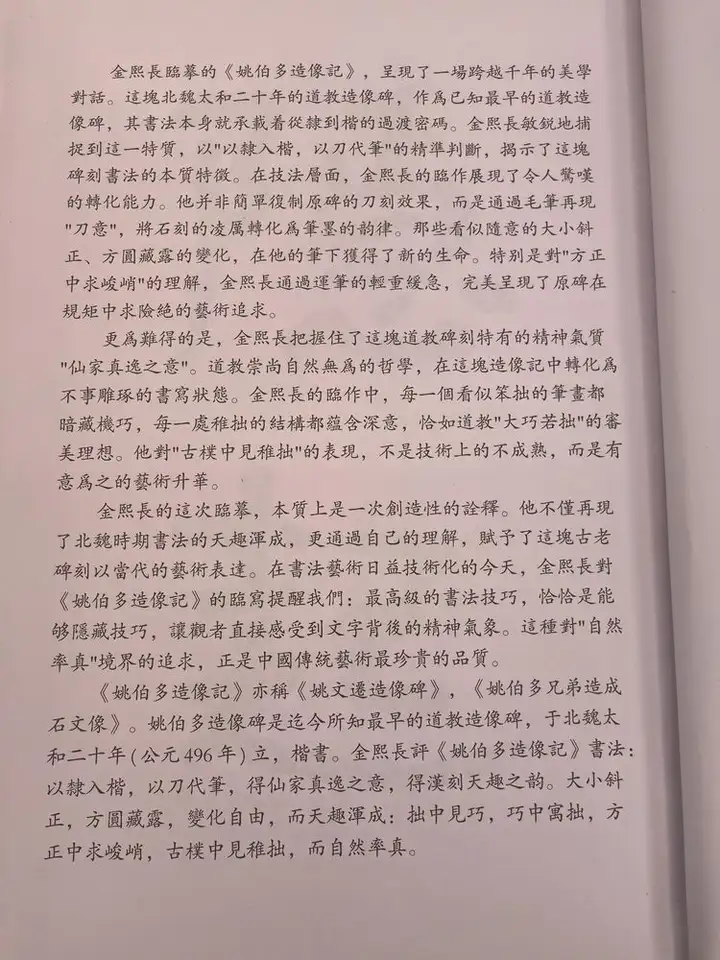

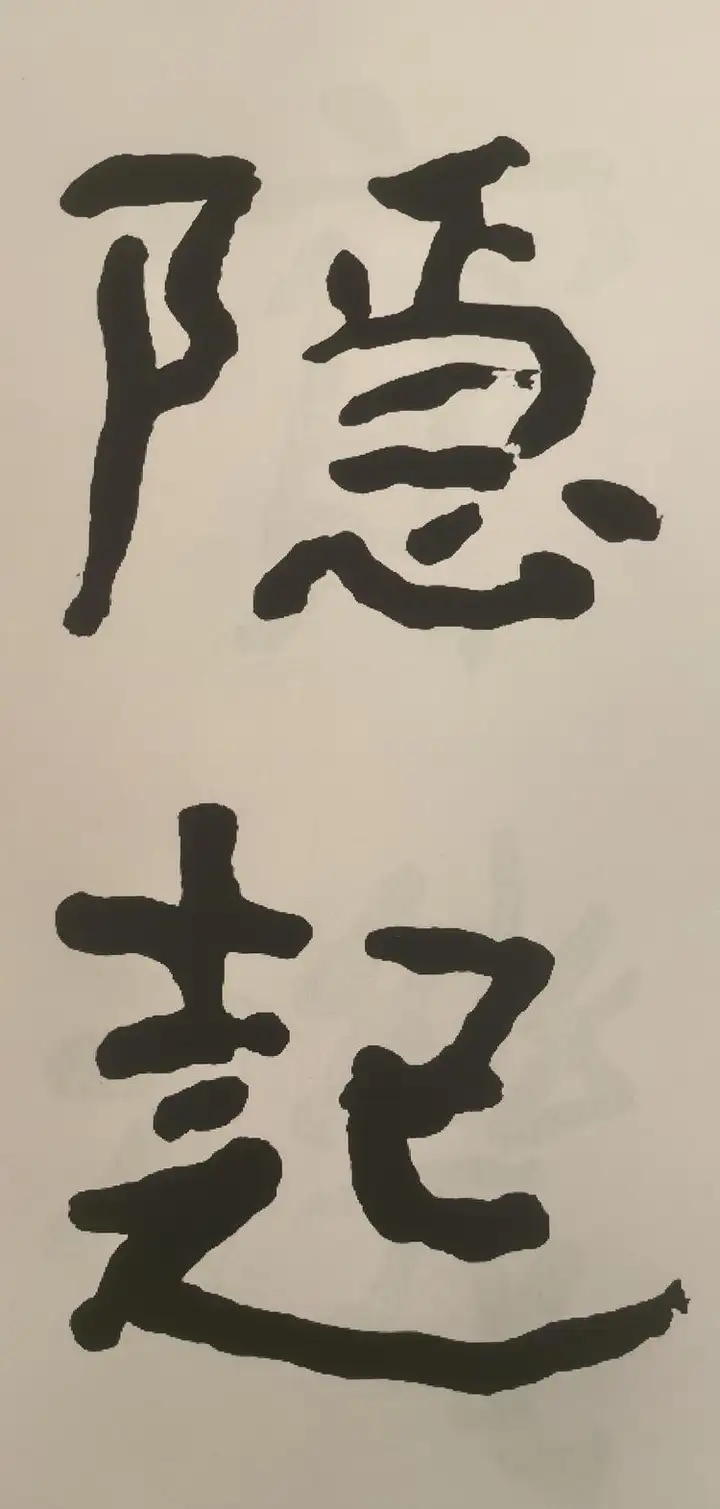

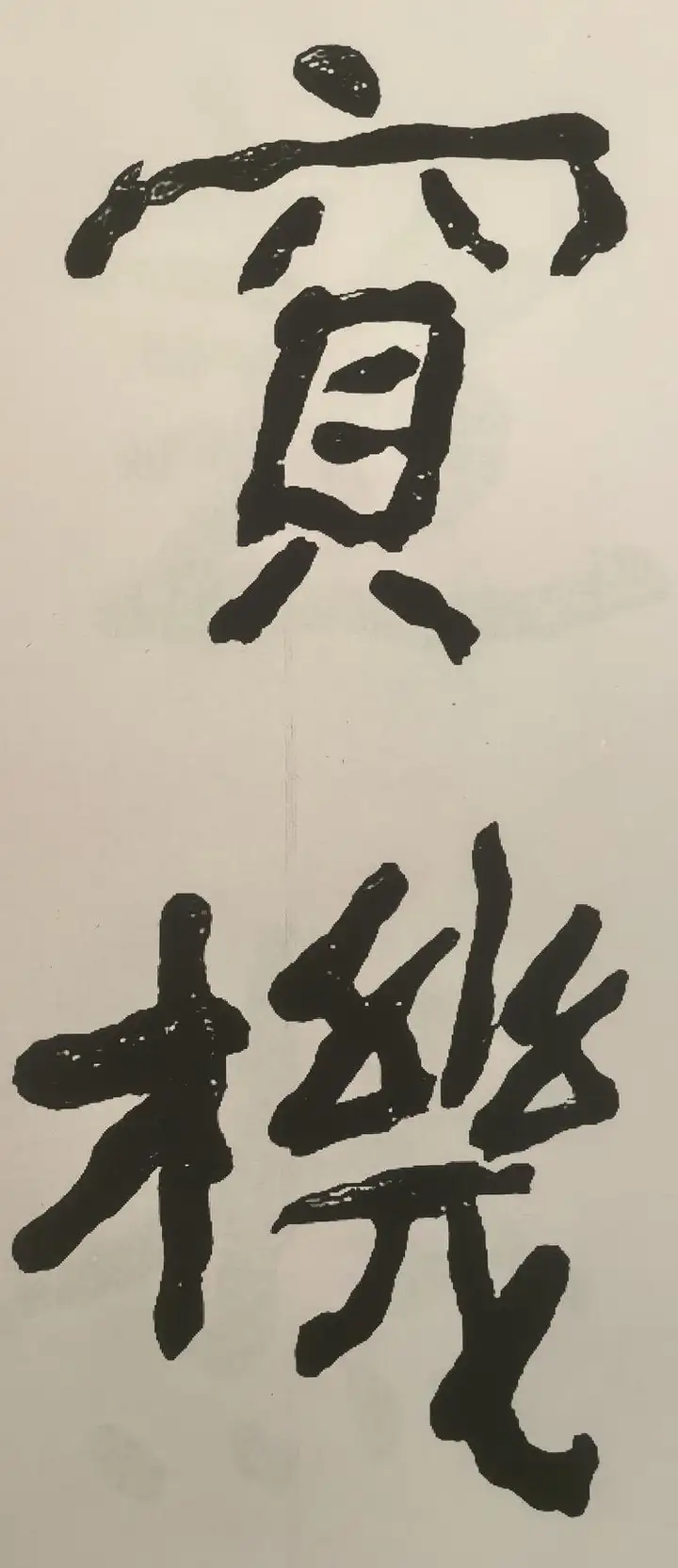

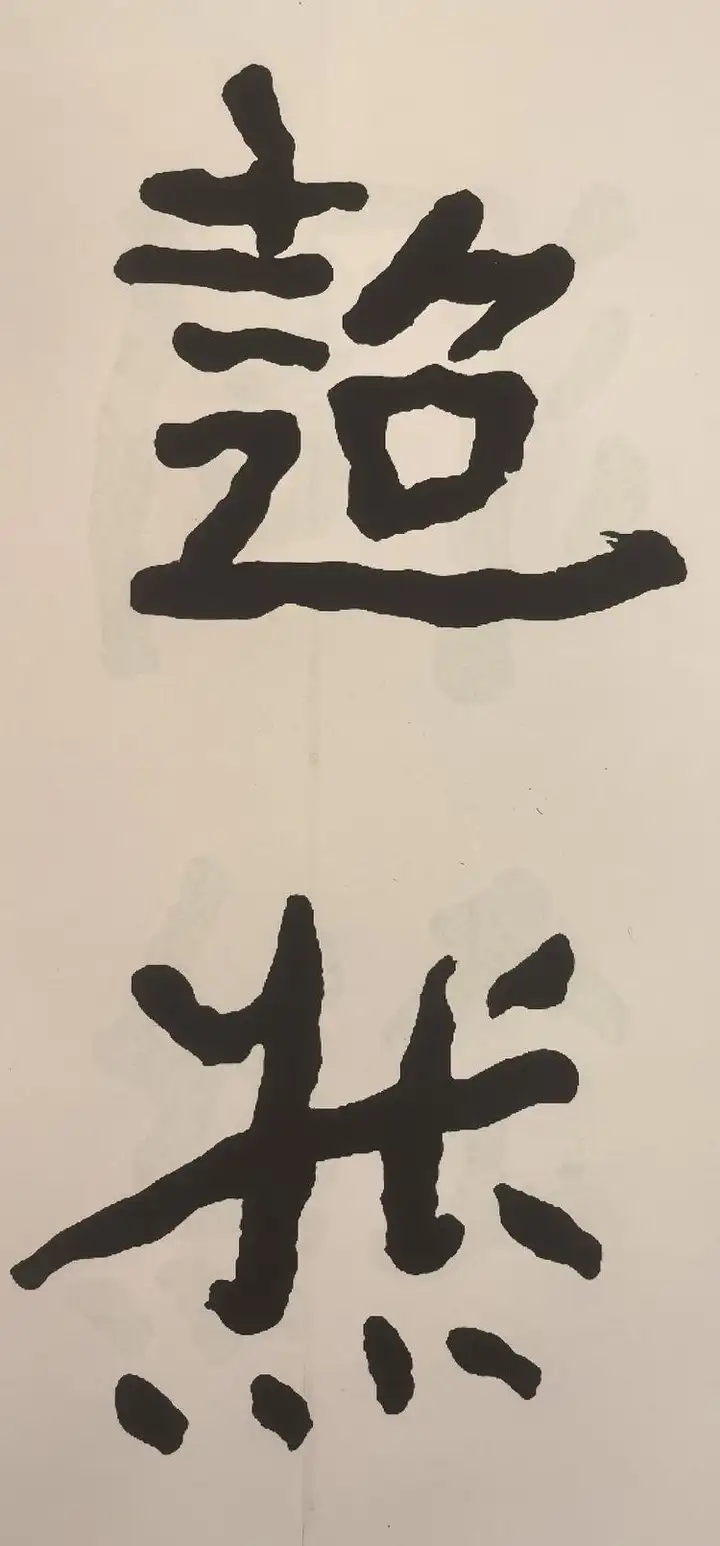

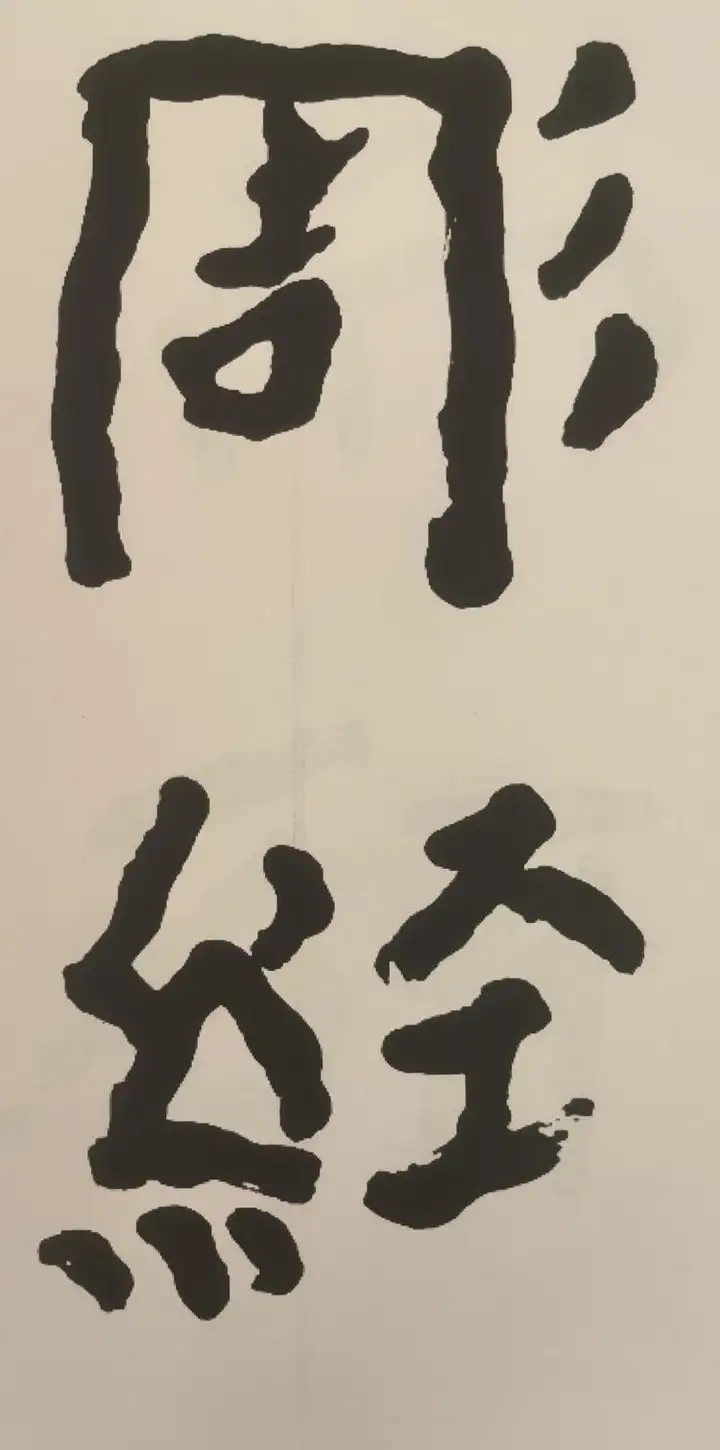

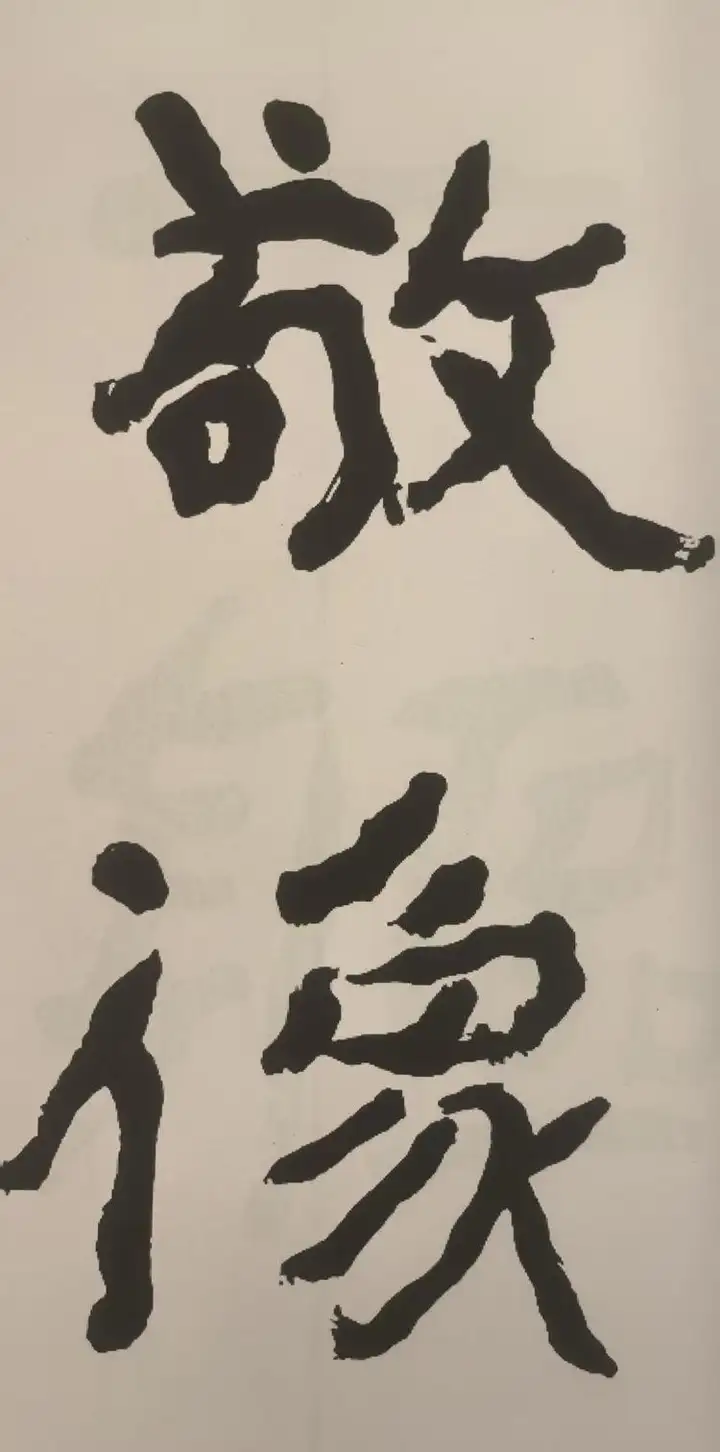

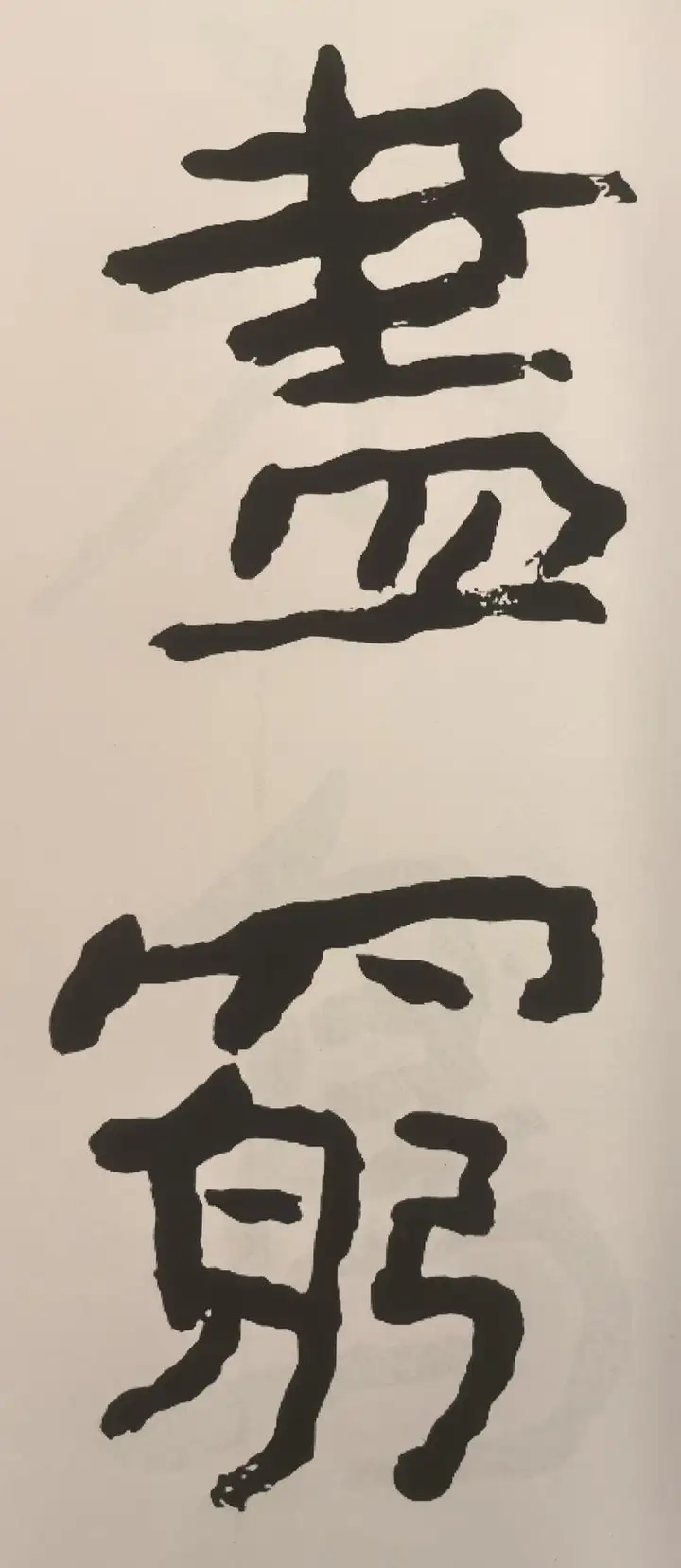

书法艺术中的“拙”,是一种超越技巧后的返璞归真,是“大巧若拙”的至高境界。观历代经典,从金熙长所临的《杨淮表纪》的“老干枯柴之劲拙”,《许长史碑》的厚朴真阳,到《姚伯多碑》《广武将军碑》的浑朴天然,皆具古拙之趣而无丑怪之弊。

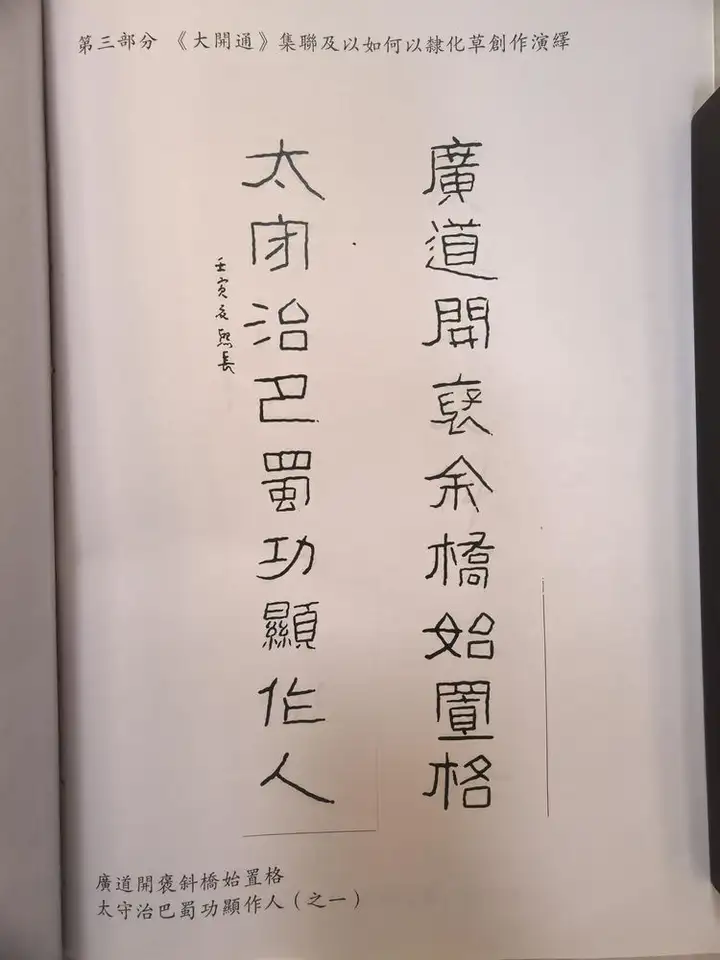

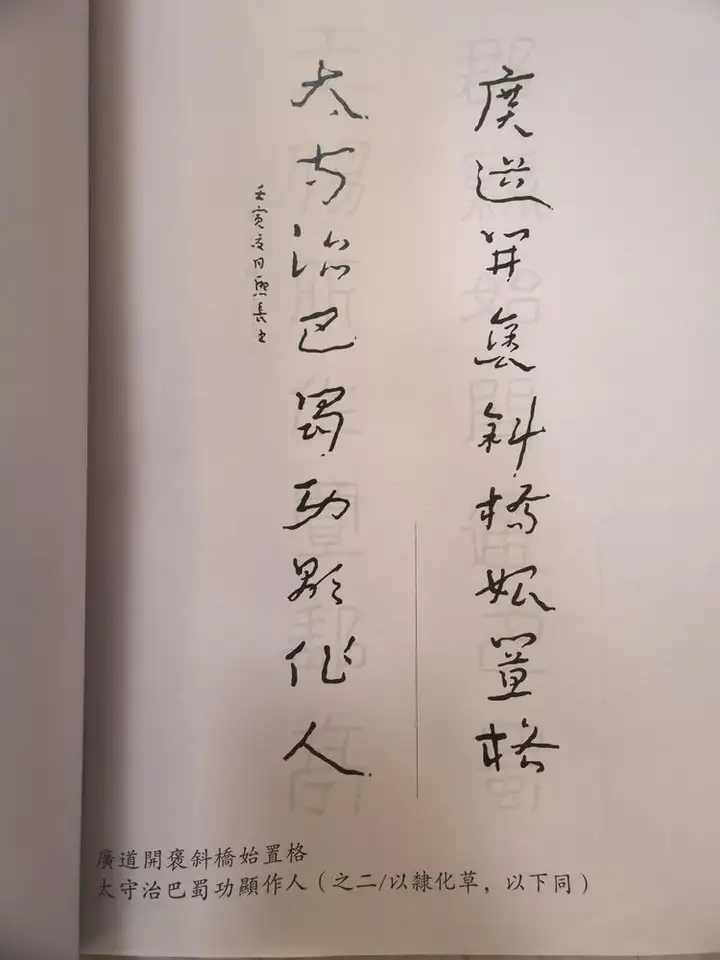

这种古拙之美,源于书家对传统碑帖的深刻理解与消化。金熙长先生临习《大开通》及《郙阁颂》时,不仅能捕捉其“开博古逸”的线条特质,更将汉隶的篆籀遗意转化为楷书及草书的筋骨架构。(搜索详见金熙长以碑化草)

反之,“丑书”则是无源之水、无本之木—缺乏传统根基的刻意求怪,笔墨浊而不清,形态怪而不古,全然失去了书法应有的内在韵律与精神气质。

二、临帖三境:形临、意临、化临

欲得古拙之真髓,必循临帖之正途。金熙长先生提出了“形临-意临-化临”的递进过程:

形临是基础,需“如镜照物般复刻碑刻的点画形态”,这是解构碑帖基因的“解剖学”式研习。金熙长先生曾通临几百个汉碑几十遍,分析每一字在不同碑中的用笔、构造、风格。

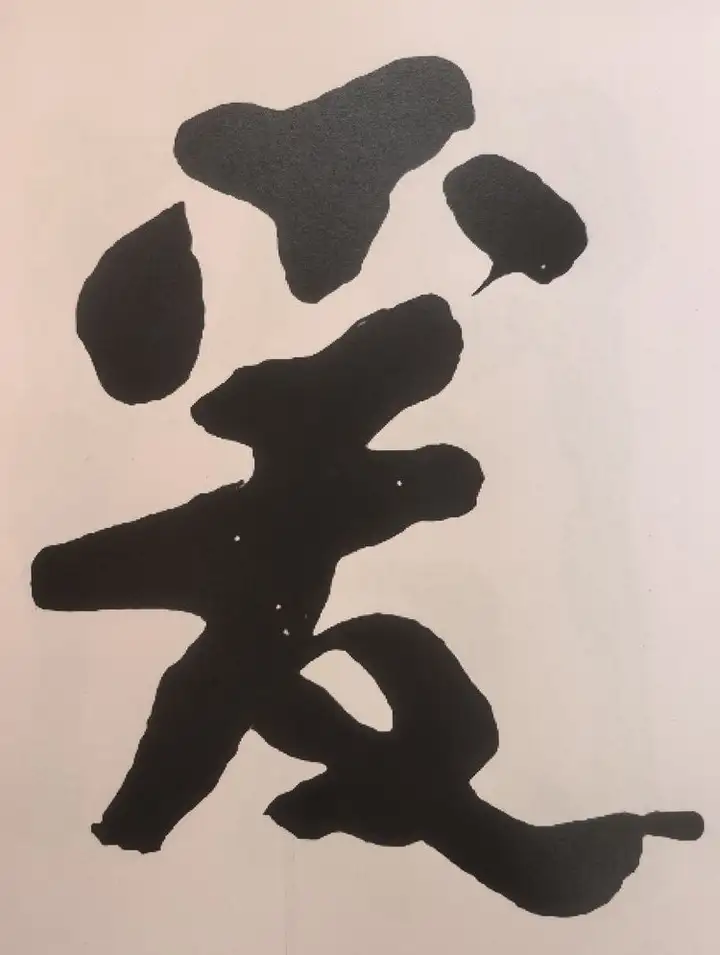

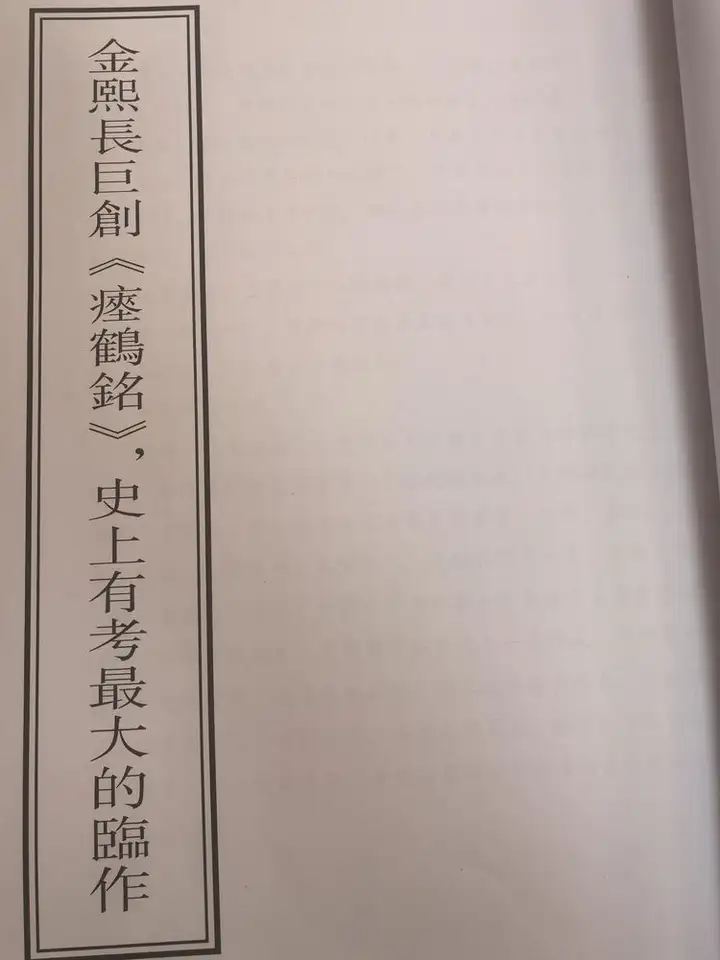

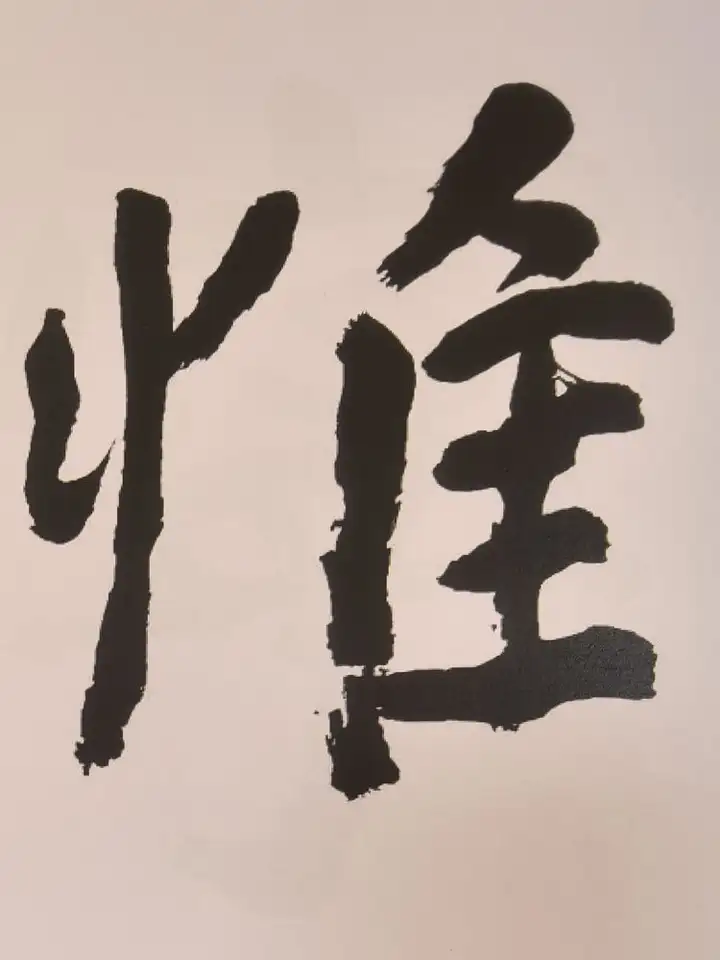

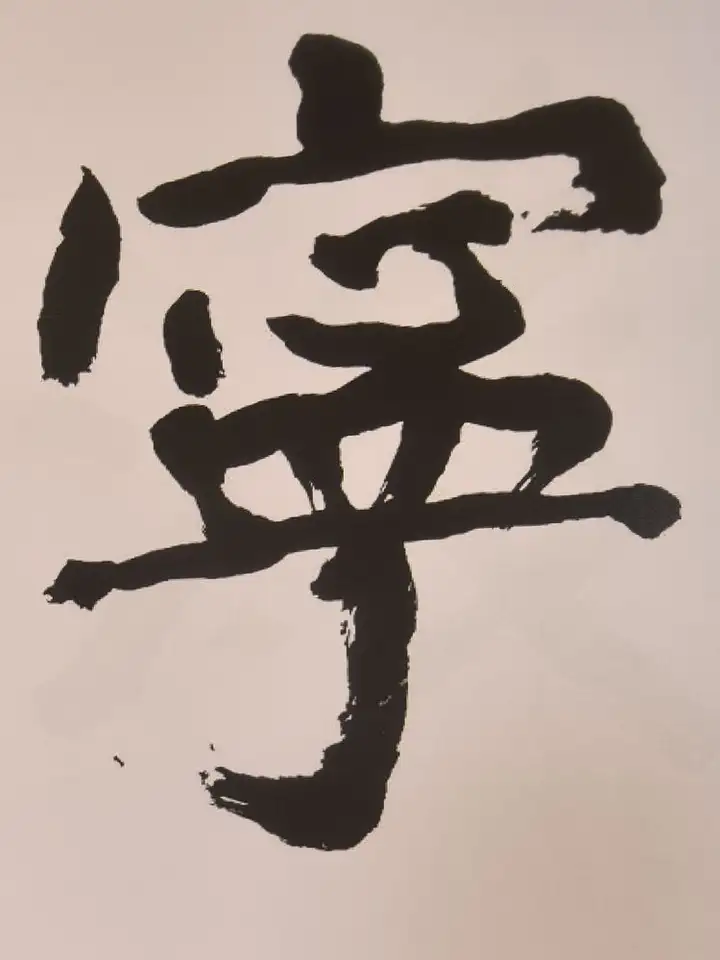

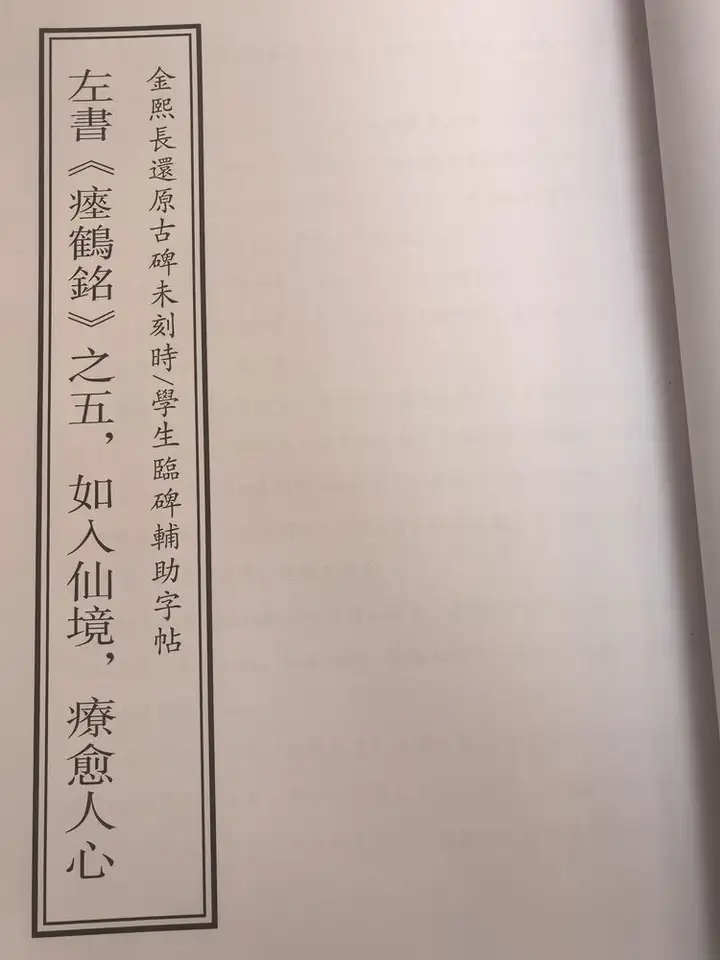

意临是过渡,需“在保留精神内核的前提下,以个性化的笔法重新诠释”。如金熙长临《瘗鹤铭》时,不拘泥于刀刻痕迹,而是追溯陶弘景书丹时的“仙家意趣”,还原其未刻石前的流动气韵。

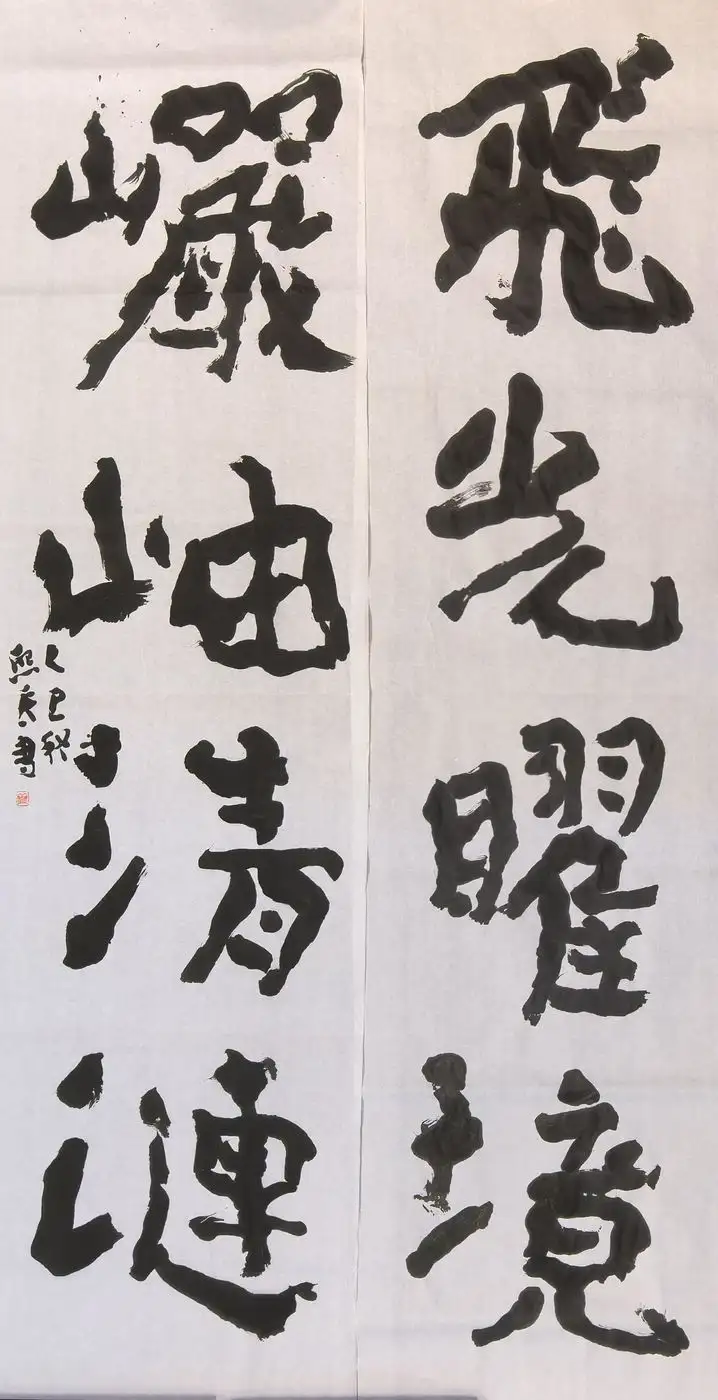

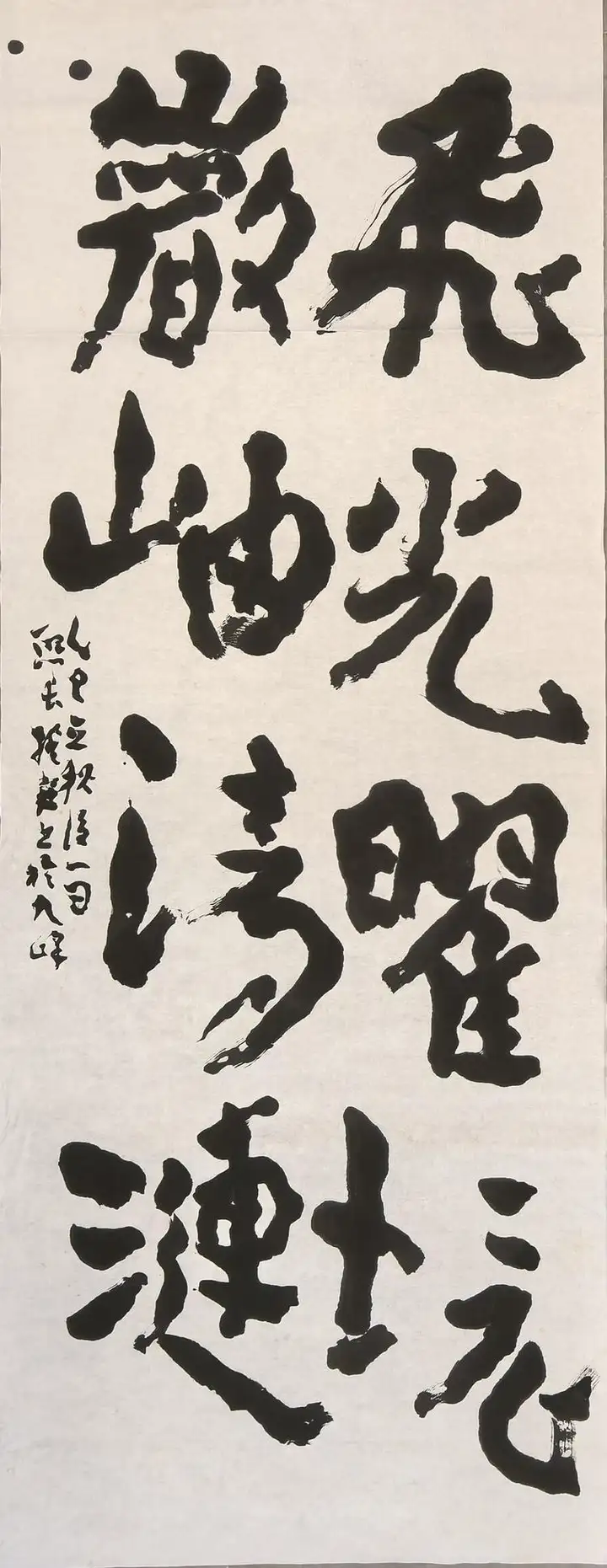

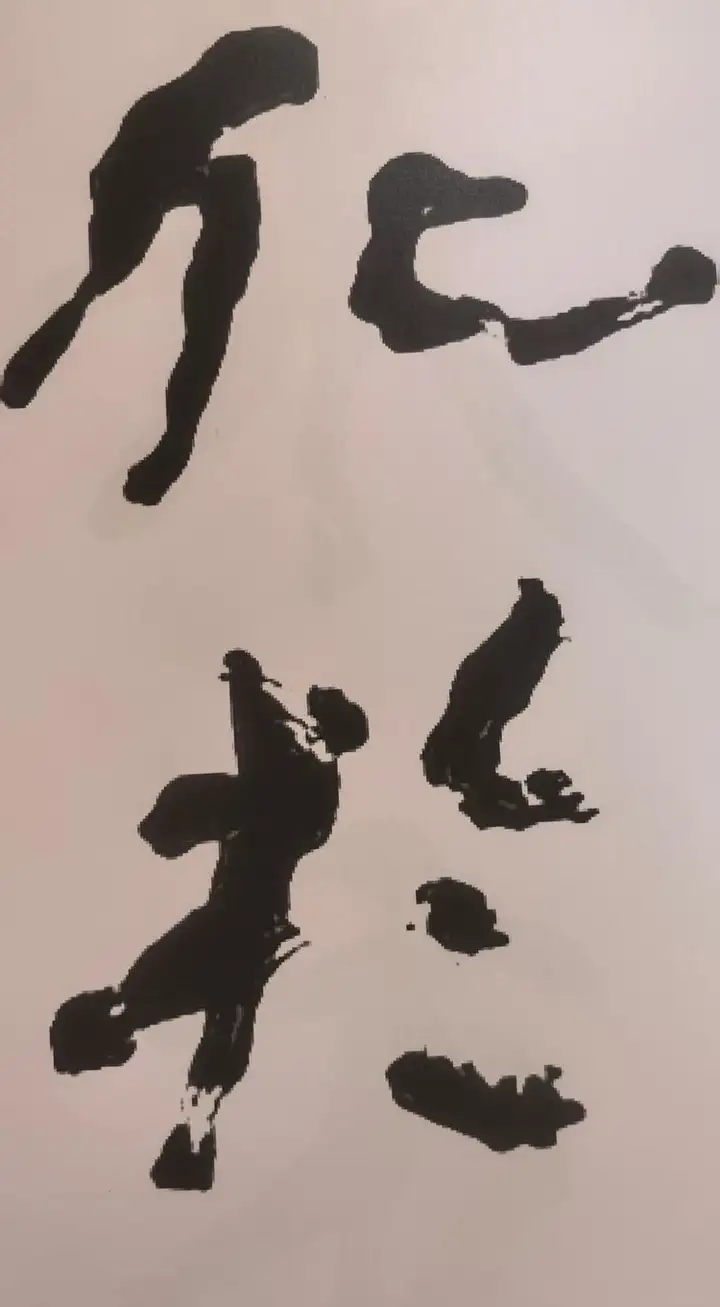

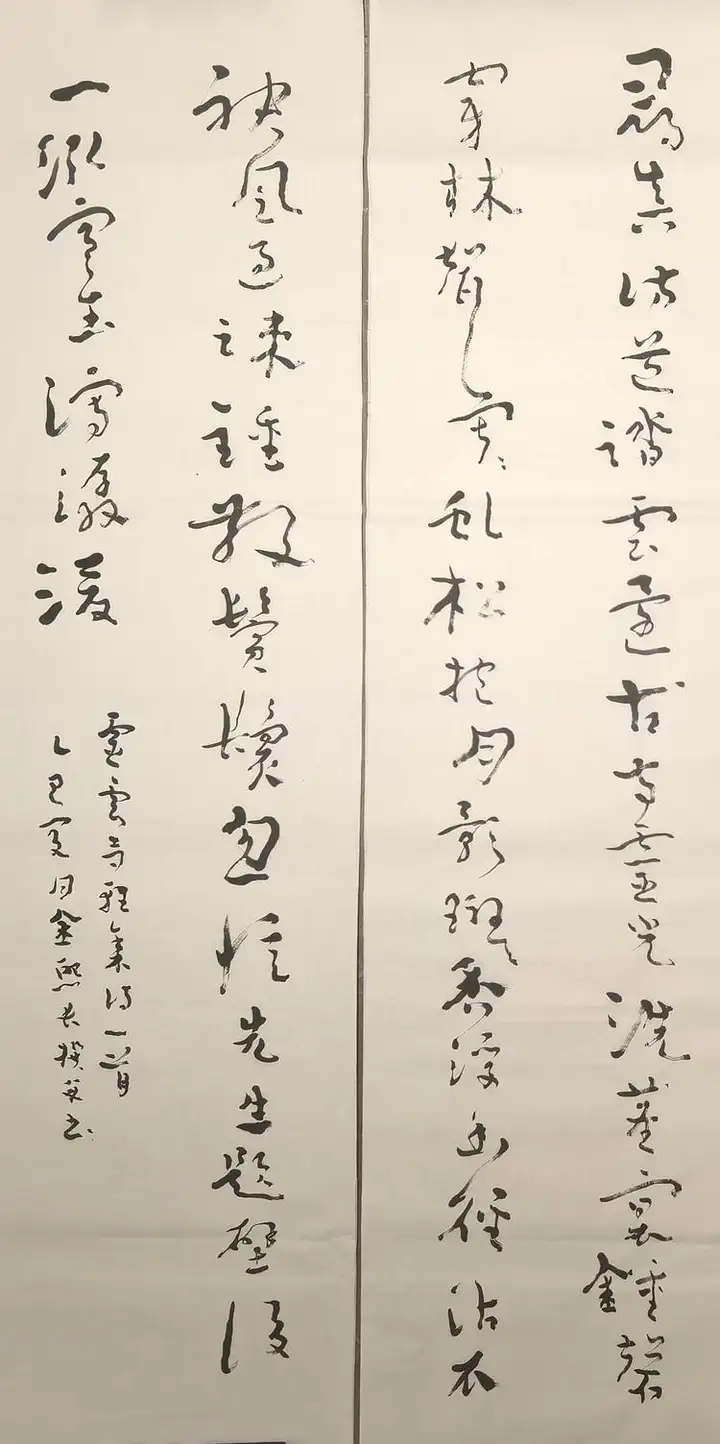

化临是目标—将传统元素彻底融入个人创作,催生全新的风格化合物。金熙长先生的“化临”作品,将汉隶的雄浑、楷书的端严、行草的灵动融为一体,形成多元共生的生态。(可搜索金熙长《楷书张迁碑》《草书好太王集联》等)

三、篆籀笔法:拙之根源

篆籀笔法是解开古拙之美的钥匙。金熙长先生曾言:“篆籀者,文字之祖,笔法之母”。篆籀线条圆厚内敛,力量深藏,气象古拙磅礴,正是金熙长《天工化笔》一文中认为“非人力强为,乃天地之功借笔端流露”。

金熙长先生指出,南朝陶弘景真人的《瘗鹤铭》与《许长史旧馆坛碑》“虽呈楷书面目,然细审其点画之圆融凝重、线条之绵韧含蓄、气息之超然物外,骨子里流动的,正是篆籀笔法之精魂”。

尤其那如“屋漏痕”般自然垂注、力透岩髓之笔意,正是篆籀“藏头护尾”、“中锋运笔”法度在摩崖巨石上的不朽回响。

四、创作升华:从古拙到创新

真正的创作,是在深厚传统基础上的自然升华。金熙长先生倡导“求学于天地”,从大自然中汲取灵感。他隐居中山五桂山及天台山十八年,在山林云霞、山川河流中感悟生命的真谛,提炼线条韵律。

在其作品中,笔墨与自然气象相通:《梧桐山诗》书法作品将山岳吞烟、深泉宛转的自然气象转化为笔墨节奏;《灵云寺雅集》则让人如闻琳琅振响,如见山岳吞烟,荡涤心灵,远离庸俗。

这种从传统中来到自然中去的创作路径,使金熙长先生的书法既具古拙之韵,又有时代之新,绝非那些闭门造车、刻意求怪的“丑书”所能比拟。

书法之“拙”,是金熙长先生所言的“不求工而工至,不求拙而拙成”的自然状态。是深研篆籀笔法、通临百家碑帖后的水到渠成,是“字里行间不伤不怨,令观者意气平和、善心呈现”的审美境界。

而“丑书”,则是无根之木、无源之水,徒有怪异之形,而无内在之气。

欲辨拙与丑,唯有多临帖、临好帖——“篆隶的基础有多深,今后书法的路就能走多远”。

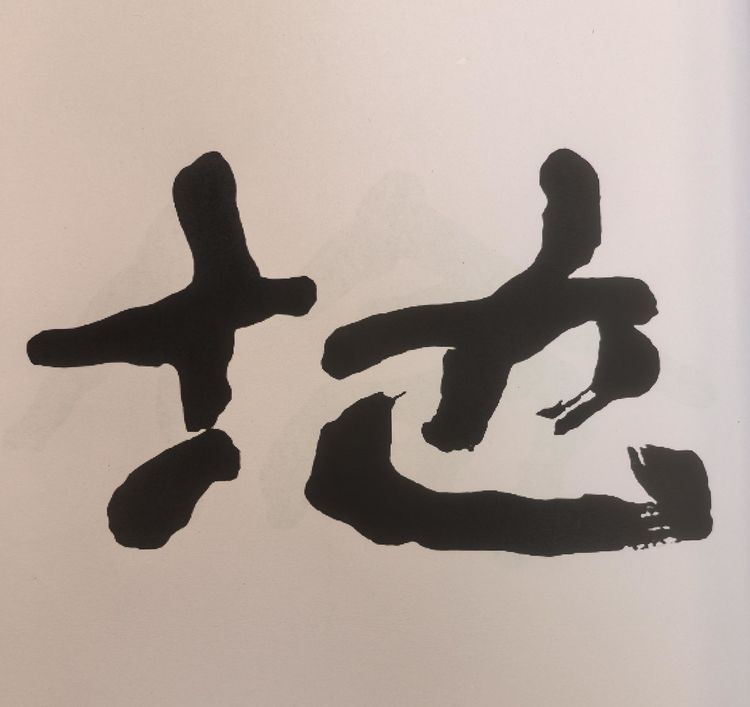

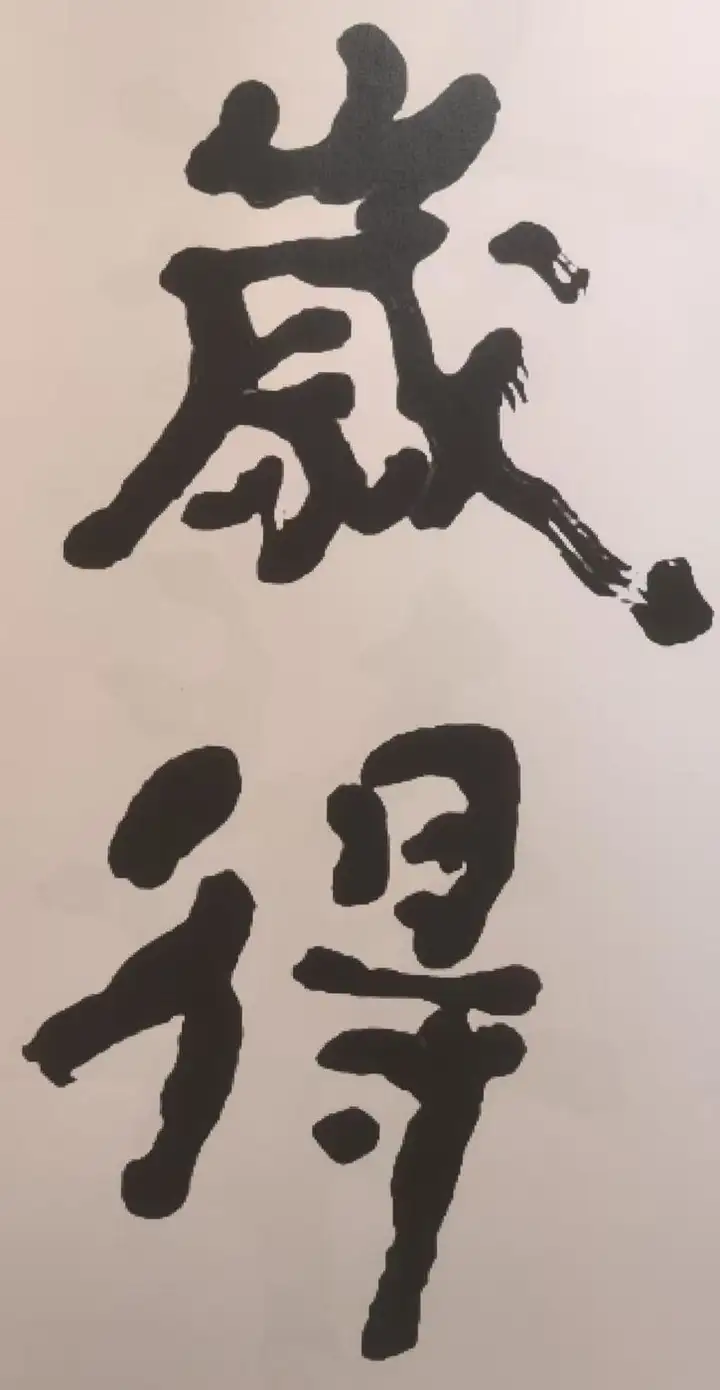

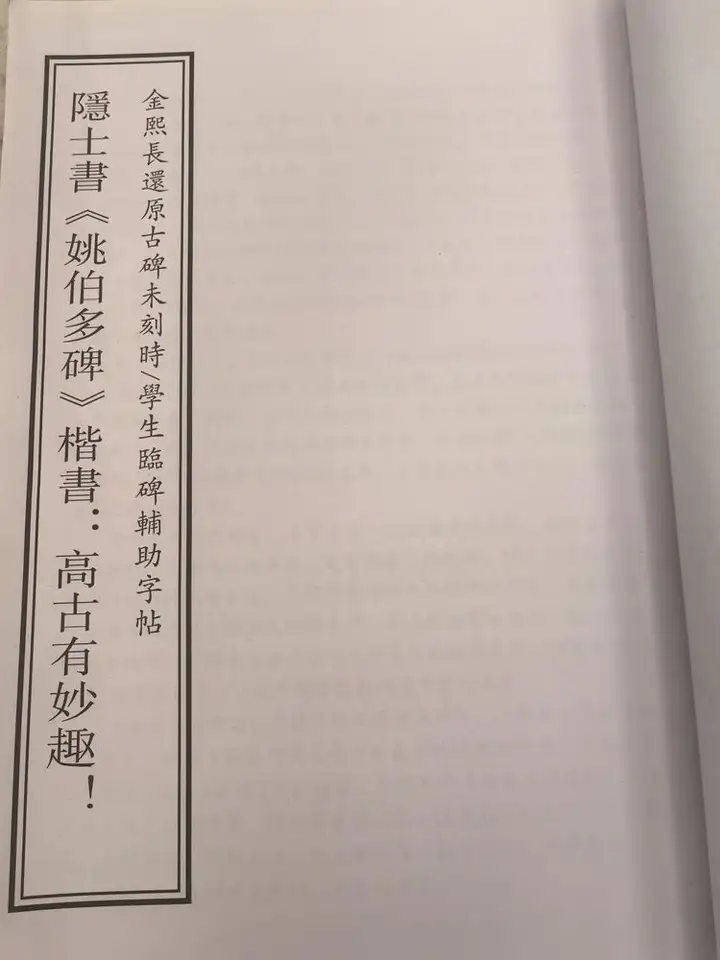

附:金熙长临《姚伯多碑》局部欣赏

延伸阅读:

《什么是篆籀笔法?隐士新论,书坛异人!》

《用“耳”赏字!评金熙长金气石气论与篆籀笔法》

《从金熙长的篆籀笔法谈他的“草从篆化,楷从隶出”》

《何谓篆籀笔法:金熙长谈欲写摩崖榜书楷书必先写好篆隶》

《书道即天道:金熙长由篆籀笔法臻于化虚之境》

本期编辑:梁善剑 包玉慈

图片提供:段尚慈

策划设计:刘永伟 张晓霞

责任编辑:艺术品拍卖网