2025-09-05

摘要

书法教育的核心在于“因材施教”,少年、青年与退休人员因认知规律、学习目标及身心特点的差异,对教学方法的适配性要求截然不同。本文以于林鹏与书法教育家穆治钢的对话为切入点,结合欧阳中石先生“重规律、重实践、重文化”的书法教育理念,从教学目标锚定、内容体系搭建、方法策略创新三个维度,系统梳理穆治钢先生针对不同年龄段学习者的差异化教学实践,通过具体案例阐释“科学因材施教”的实施路径,为当代书法分层教学提供可借鉴的实践范式。

关键词

穆治钢;于林鹏;书法教学;因材施教;分年龄段教学;欧阳中石书法教育理念

一、引言

欧阳中石先生曾言,书法教育不是“千人一面的技法复制”,而是“顺其特质、育其所长的个性化引导”,需让书法成为不同人群“滋养身心的文化载体”。书法教育家穆治钢先生深耕行业数十年,始终践行这一理念,在教学中精准把握不同年龄段学习者的核心需求。

于林鹏就此向穆治钢先生提问:“面对认知、需求差异显著的少年、青年与退休人员,书法教学如何突破‘统一模板’,实现科学的因材施教?”穆治钢先生指出,科学因材施教的关键在于“先懂人,再教字”——少年需“以趣筑基、以规养习”,青年需“以用为要、以思拓深”,退休人员需“以情为核、以养为旨”,唯有找准各群体的“需求痛点”与“能力特点”,才能让书法教学真正“适其所需、助其成长”。

二、少年书法教学:以“趣”破“枯”,用规范筑牢成长根基

于林鹏问:“少年注意力易分散、对枯燥技法易抵触,如何让他们愿意学、学得进?”穆治钢先生认为,少年(6-16岁)处于习惯养成与认知启蒙期,具象思维占优、模仿力强但耐心有限,教学需“用趣味包裹规范,让基础训练变有趣”,这与欧阳中石先生“少年学书,规矩要在兴趣里扎根”的观点高度一致。

(一)教学目标

聚焦“基础能力+习惯养成”:掌握执笔运笔核心规范,理解汉字基本结构规律,培养每日练字的专注力与耐心,不急于追求“出作品”,而是让“写好每一笔”成为本能。

(二)科学施教的实践与案例

1. 技法拆解“游戏化”:将抽象技法转化为少年易懂的生活场景。教“横画”时,不说“起笔藏锋、行笔平稳、收笔回锋”,而是比喻“横画像小扁担,两头压一压才稳固,中间走直路才不弯”;练运笔时,让学生用毛笔“画小蛇练曲线”“搭积木练结构”,甚至用清水在黑板上“比赛画横线”,在互动中掌握“中锋行笔”要领。

2. 内容选择“生活化”:从少年熟悉的场景取材,降低学习门槛。选取课本生字、《静夜思》《春晓》等短诗作为练字内容,让学生“写完能背、背完能用”;结合春节写“福”、中秋写“月”,让书法与生活联动。

3. 习惯培养“细节化”:用工具辅助规范行为。每次上课前练5分钟“坐姿(头正肩平、背直足安)”与“执笔(指实掌虚、腕平)”,用小镜子让学生自查姿势,用计时器控制练字时长(15-20分钟/次)。曾有二年级学生写字歪斜、坐不住,穆先生通过“扁担横画游戏”与“每日3个生字打卡”,三个月后其横画工整,还能主动练字10分钟,专注力显著提升。

三、青年书法教学:以“用”为锚,让技法适配多元需求

于林鹏进一步提问:“青年多为学生或职场人,时间碎片化且需求多样,如何平衡‘实用’与‘提升’?”穆治钢先生表示,青年(18-45岁)理性思维成熟、目标明确,但受限于时间与场景,教学需“以需求定方向,用碎片化时间出效果”,这契合欧阳中石先生“青年学书,要学以致用、学用相融”的理念。

(一)教学目标

兼顾“实用书写”与“艺术进阶”:基础层解决卷面工整、职场书写美观问题;进阶层引导学习经典碑帖、掌握章法布局,尝试个性化创作。

(二)科学施教的实践与案例

1. 分层教学“精准化”:按需求划分“实用班”与“进阶班”。“实用班”针对学生教“楷书快写”,强调“笔画清晰、字距均匀”,细化到“标点位置”;针对职场人增设“公文标题书写”“邀请函题字”,曾有互联网职员因会议纪要潦草求学,穆先生通过“行楷偏旁简化技巧”(如“三点水”连写)与“段落排版练习”,一月后其纪要工整且获“有书法感”的称赞。

2. 碑帖学习“个性化”:按性格选碑帖,用对比法深化理解。性格沉稳者荐颜真卿《多宝塔碑》,灵动者荐王羲之《兰亭序》;让学生对比临摹《多宝塔碑》与《颜勤礼碑》,感受颜体风格变化,理解“字随人变”的文化内涵;同时引导“现代创作”,用碑帖字体设计书签、座右铭,让传统技法对接现代审美。

3. 时间利用“碎片化”:推出“10分钟微课堂”,每次聚焦一个知识点(如“‘口’字写法”“竖钩出锋”),录制短视频供复习;布置“通勤看碑帖图片”“午休练偏旁”等碎片化作业。一名大学生为备战书法八级,用课后10分钟学《九成宫醴泉铭》,半年后顺利通过考试,还能独立创作4尺对开楷书作品。

四、退休人员书法教学:以“情”为魂,让笔墨滋养晚年生活

谈及退休人员教学,于林鹏问:“退休人员学习无压力,但可能有视力、体力问题,如何让他们享受书法?”穆治钢先生认为,退休人员(60岁以上)时间充裕、心态放松,核心需求是“怡情养性、以书会友”,教学需“减难度、重氛围、强交流”,这践行了欧阳中石先生“老年学书,重在养心、不为成名”的理念。

(一)教学目标

以“轻松体验+身心滋养”为主:掌握基础笔法,能书写简单诗词或名言,在书写中放松身心、丰富精神生活,不强调技法难度与创作水平。

(二)科学施教的实践与案例

1. 技法教学“舒缓化”:降低难度,适配身体条件。教“竖画”时,允许退休人员简化“起笔藏锋”,重点要求“不歪斜、收笔不僵”;选用兼毫大毛笔、10-15厘米字径的大宣纸,减少视力与手腕负担。曾有72岁退休教师因手抖写不好横画,穆先生让她先“用清水在桌上画横线,不追求直、先找放松感”,两月后手抖缓解,能完整书写《登鹳雀楼》。

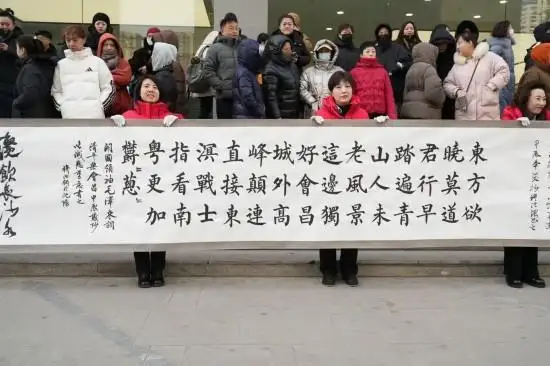

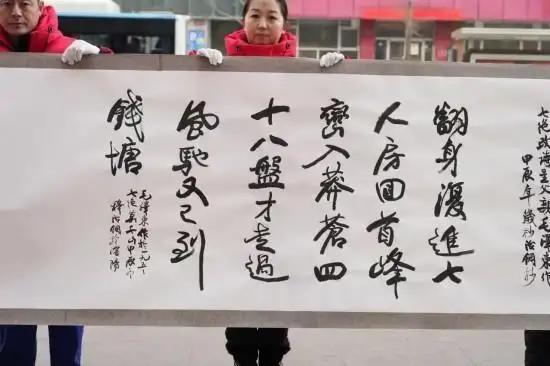

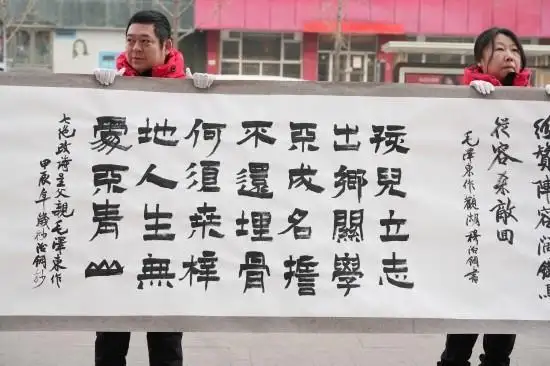

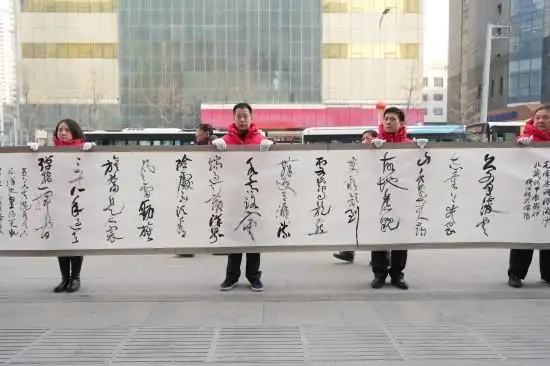

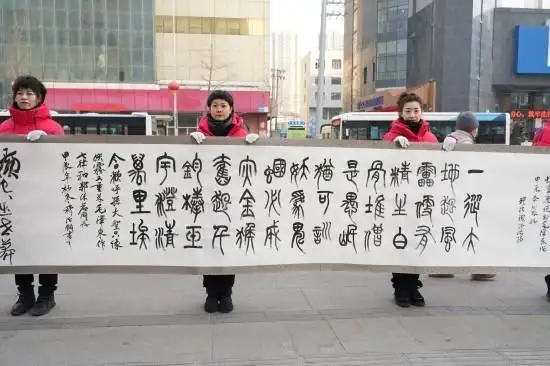

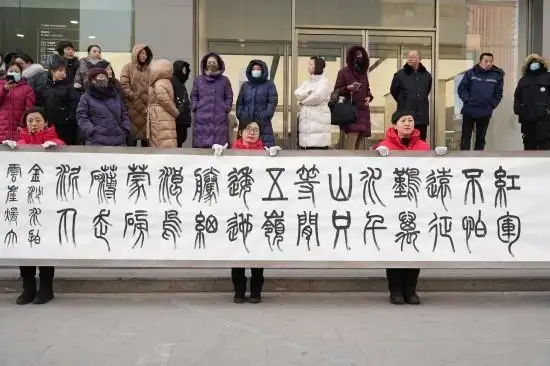

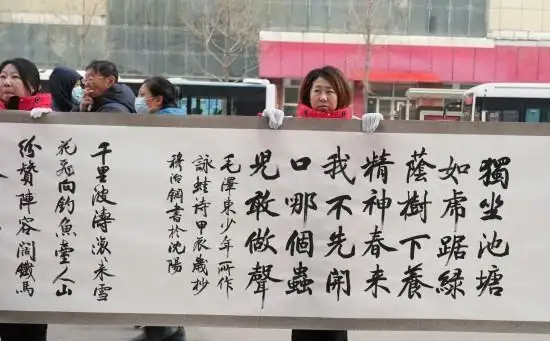

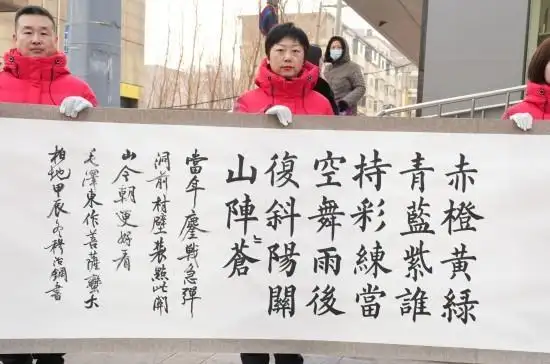

2. 内容选择“情怀化”:选熟悉内容,唤起情感共鸣。教写毛泽东《沁园春·雪》、老歌词《歌唱祖国》、“厚德载物”等名言,甚至让学员书写“退休生活乐,笔墨伴夕阳”等个人感悟;鼓励个性化表达,如爱养花的学员可在作品旁画小花,让书法成为情感寄托。

3. 教学氛围“社群化”:定期组织“书法茶会”“作品分享会”,让学员交流心得、展示作品,还一起写春联、福字送社区邻居。一名退休工人说:“以前退休后无聊,现在上课写字、和老友聊天,字好了,心情舒畅,血压也稳了。”这种“以书会友”的模式,让书法成为退休人员的“精神乐园”。

五、结语面对于林鹏“如何科学因材施教”的提问,穆治钢先生的实践给出了清晰答案:科学的因材施教,本质是“以学习者为中心”的精准适配——对少年,用趣味激活学习动力;对青年,用需求打通学用壁垒;对退休人员,用情感赋予书法温度。这一实践不仅深刻体现了“因材施教”的教育本质,更与欧阳中石先生“书法教育需兼顾技法、文化与人格,顺应生命阶段特质”的理念一脉相承。

对于当代书法教育而言,穆治钢先生的经验启示在于:书法教育不应是“单向的技法输出”,而应是“双向的需求呼应”。唯有尊重不同年龄段的差异、顺应其成长与生活规律,才能让书法这门传统艺术,在每个群体中都能找到扎根的土壤,焕发持久的生命力。

作者:于林鹏(著名书法家 松原市文艺评论家协会主席)

责任编辑:艺术品拍卖网