2025-09-10

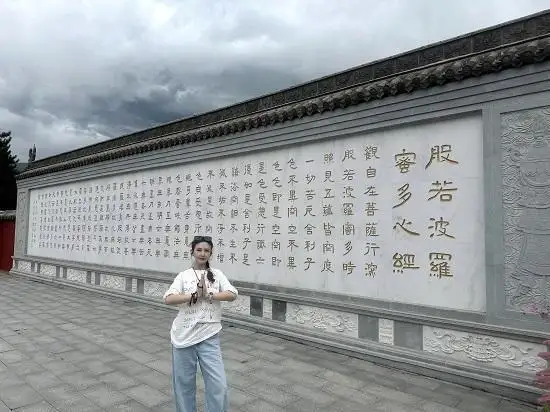

五台秋深,梵境澄明。乙巳年初秋,艺术家宁婉玉沐手焚香,携精工绘就的唐卡宝卷,踏上了通往佛国圣境的朝圣之路。罗睺寺千年古刹的朱门缓缓开启,仿佛时空的闸门就此松动,让当代的艺术灵光与古老的佛教智慧在此刻交相辉映。

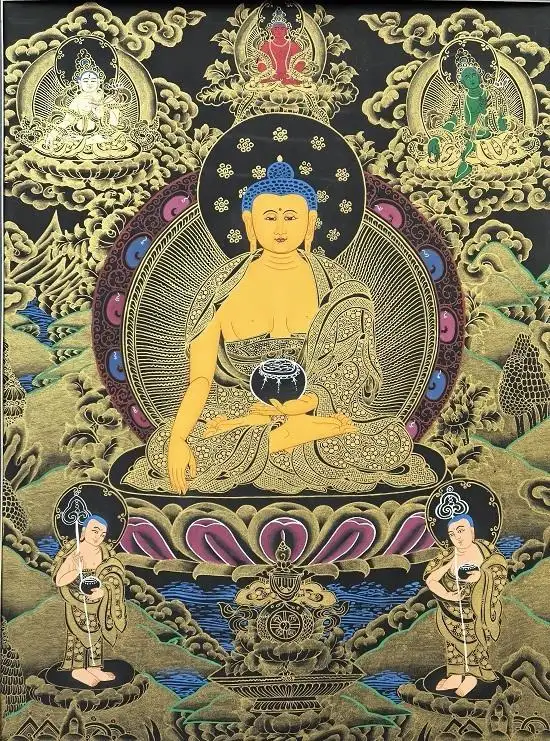

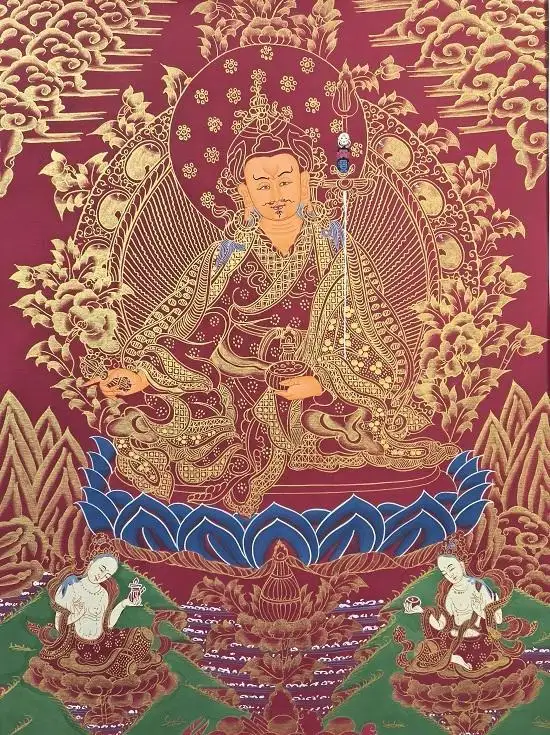

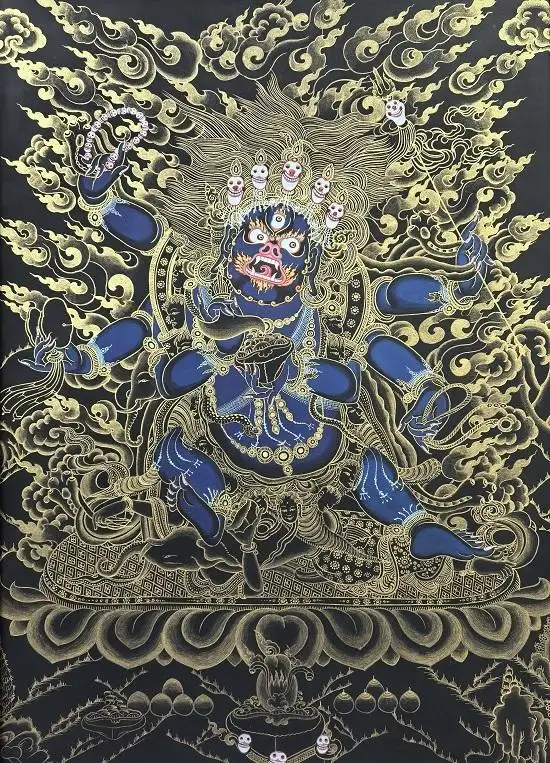

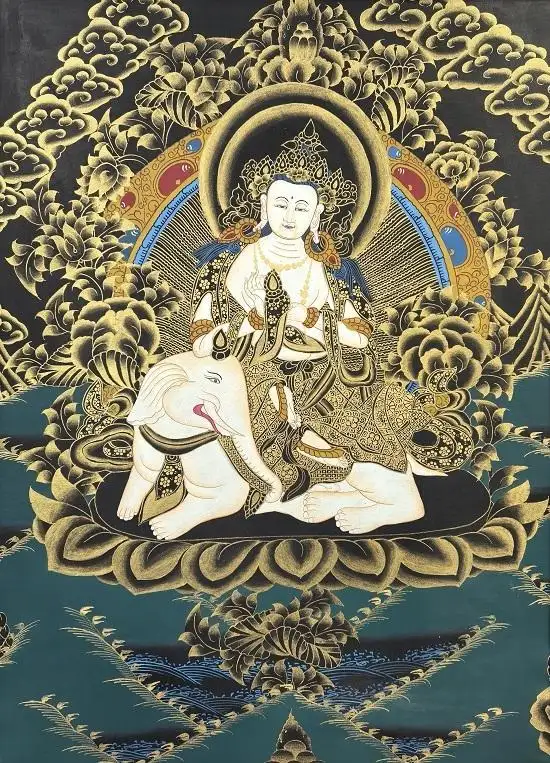

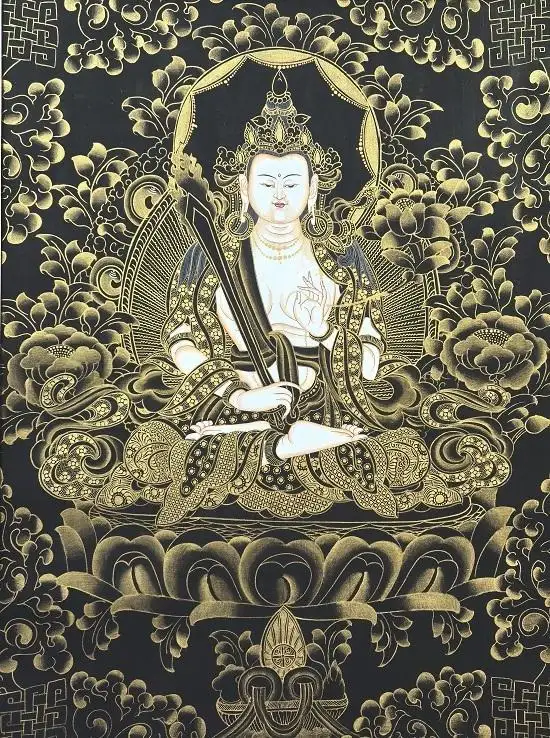

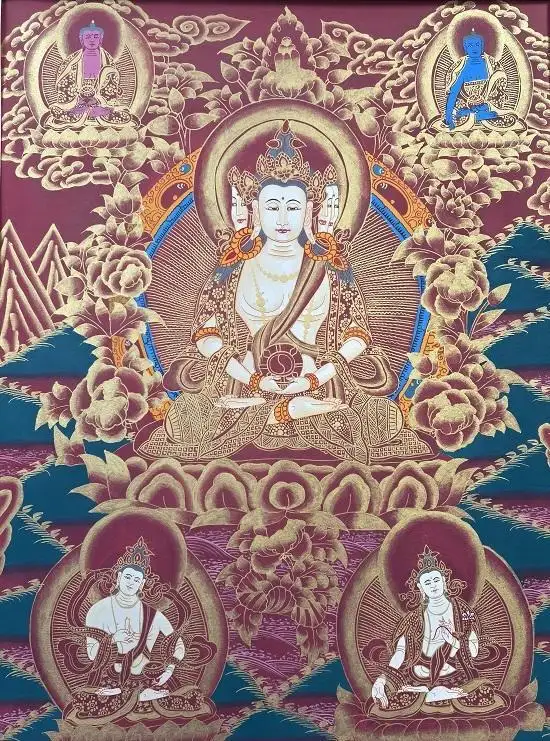

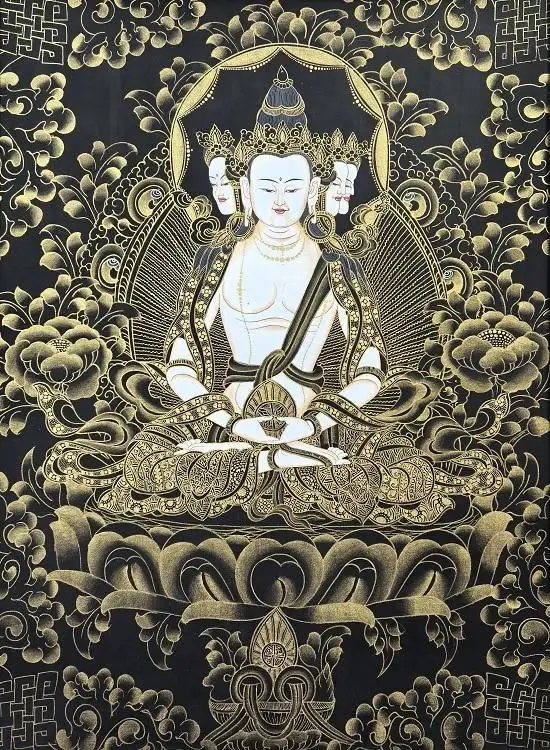

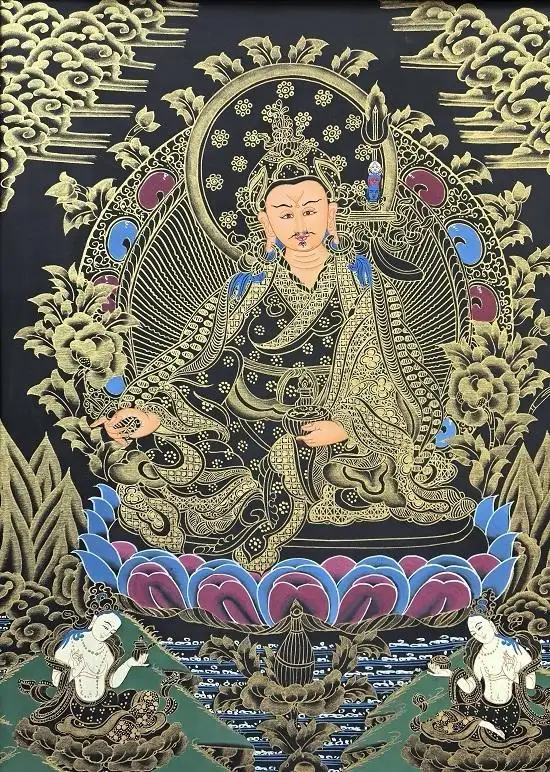

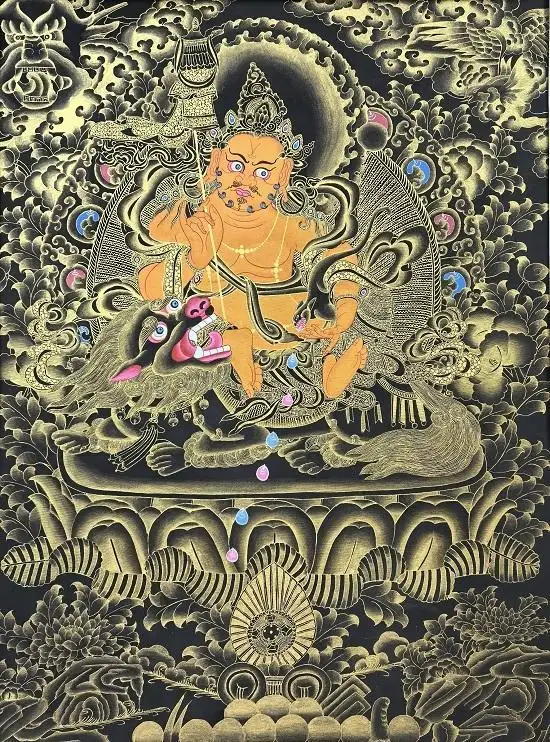

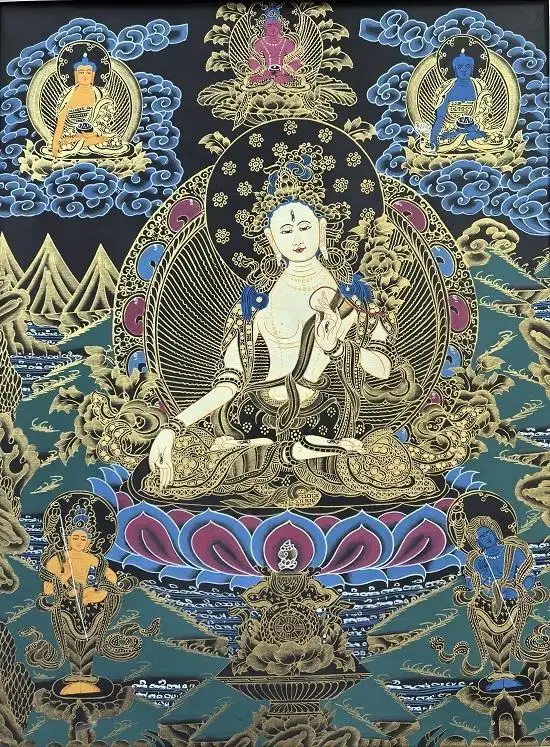

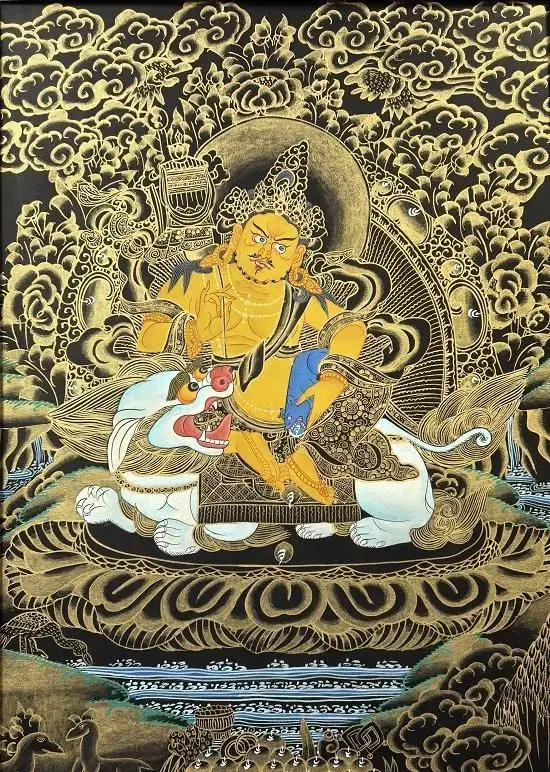

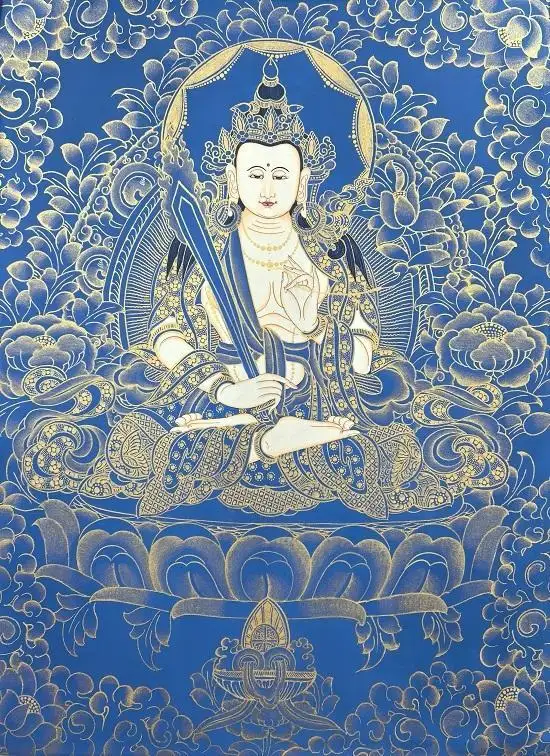

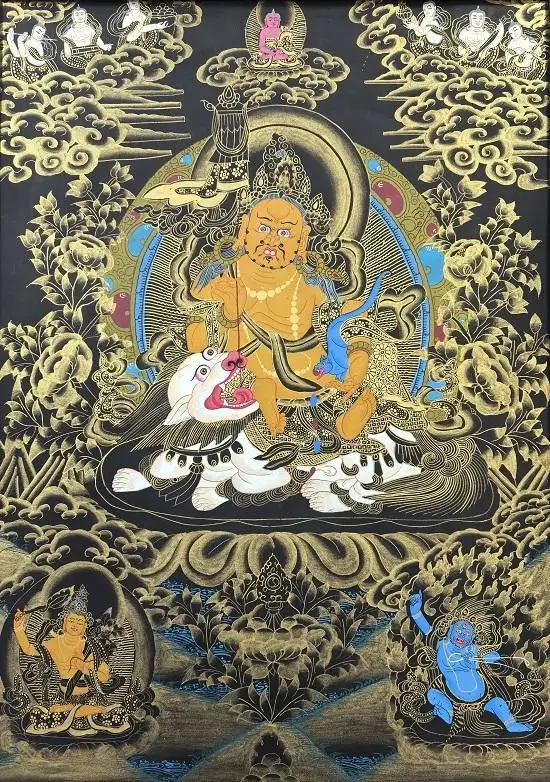

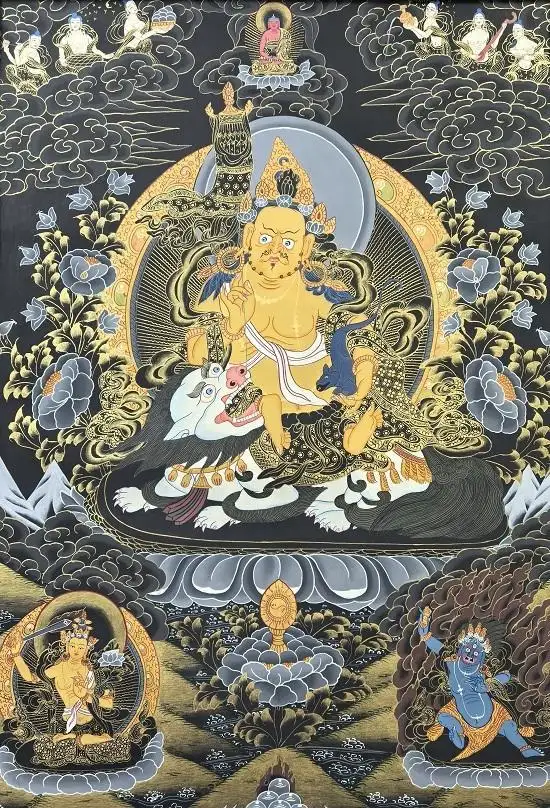

这些唐卡作品,堪称移动的佛殿,可携的坛城。宁婉玉以金丝为线,勾勒出文殊师利智慧的轮廓;用绿松石研磨的青碧,渲染出般若波罗蜜的深邃;借珊瑚朱砂的炽艳,点化出莲台宝座的圣洁。每一幅作品都是物质与精神的完美融合——矿物宝石的永恒质感与佛教哲学的终极关怀,在方寸画布上达成惊人的统一。画师以画笔为舟楫,渡越尘世与净土之间的茫茫业海。

罗睺寺作为汉藏佛教交融的重要道场,自古便是多元文化对话的圣殿。宁婉玉的唐卡入藏古刹,恰似在千年文化血脉中注入当代的艺术基因。这些作品既严格遵循《造像量度经》的仪轨,又蕴含着画家对佛教美学的独到领悟;既延续了勉唐画派的精湛技艺,又融入了当代艺术的审美意识。在“开花现佛”的妙境中,传统与创新完成了一场无声的辩经。

艺术最深刻的悖论在于:越是个人化的表达,越能触及普世的价值;越是当代的创作,越能激活传统的生命。宁婉玉的捐赠,让画室中的私人创作转化为道场里的公共供养,让个人的艺术修行升华为众生的精神资粮。这些唐卡将成为观想的媒介,禅修的依止,在香烟缭绕中开启无数心灵的智慧之门。

纵观中国文化史,每一次艺术繁荣都与宗教启迪密切相关。从敦煌壁画到永乐宫水墨,从云冈石刻到雍和宫造像,艺术与信仰始终相互滋养,彼此成就。宁婉玉的创作实践,正是这一伟大传统的当代延续。她的作品既是对非物质文化遗产的活化传承,更是对“艺以载道”这一中国艺术最高理想的当代诠释。

在这个技术理性至上的时代,宁婉玉的唐卡艺术提醒我们:真正的创造永远离不开精神的维度。她以数月乃至数年的时间绘制一幅作品,这种“慢创作”本身就是对快餐文化的温柔抵抗。在笔尖与画布的细微摩擦中,在颜料与胶液的缓慢融合中,我们看到了另一种时间哲学——不是线性前进的物理时间,而是循环往复的修行时间。

当夕阳西下,罗睺寺的鎏金顶映照着千年不变的霞光,宁婉玉的唐卡在经堂中熠熠生辉。这些作品不仅装点了古刹的空间,更丰富了我们这个时代的精神图景。它们仿佛文化基因的种子,既承载着古老智慧的遗传密码,又蕴含着面向未来的突变可能。

艺术史将会记住这个时刻:一位当代艺术家用最传统的方式,在最古老的道场,完成了最具当代性的文化实践。这不是简单的捐赠仪式,而是一场跨越时空的文化对话、一次连接古今的精神传灯,更是中华民族文化自信的生动体现。在五台山的秋色里,我们看到了中国文化生生不息的动人图景。

宁婉玉,师从中国国家画院院长卢禹舜,新京津画派领军人,美术教育家。现为中国国家画院访问学者,李可染画院青年画院画家,《青年文学家》杂志签约画家,世界青年艺术家联盟主席。国际文化交流卓越艺术家使节,河北省青年美术家协会理事,中国女画家协会会员,白俄罗斯美术家协会驻华顾问,90后最受追捧才女画家。

责任编辑:艺术品拍卖网