2025-07-25

本期推荐

金熙长:以书证道

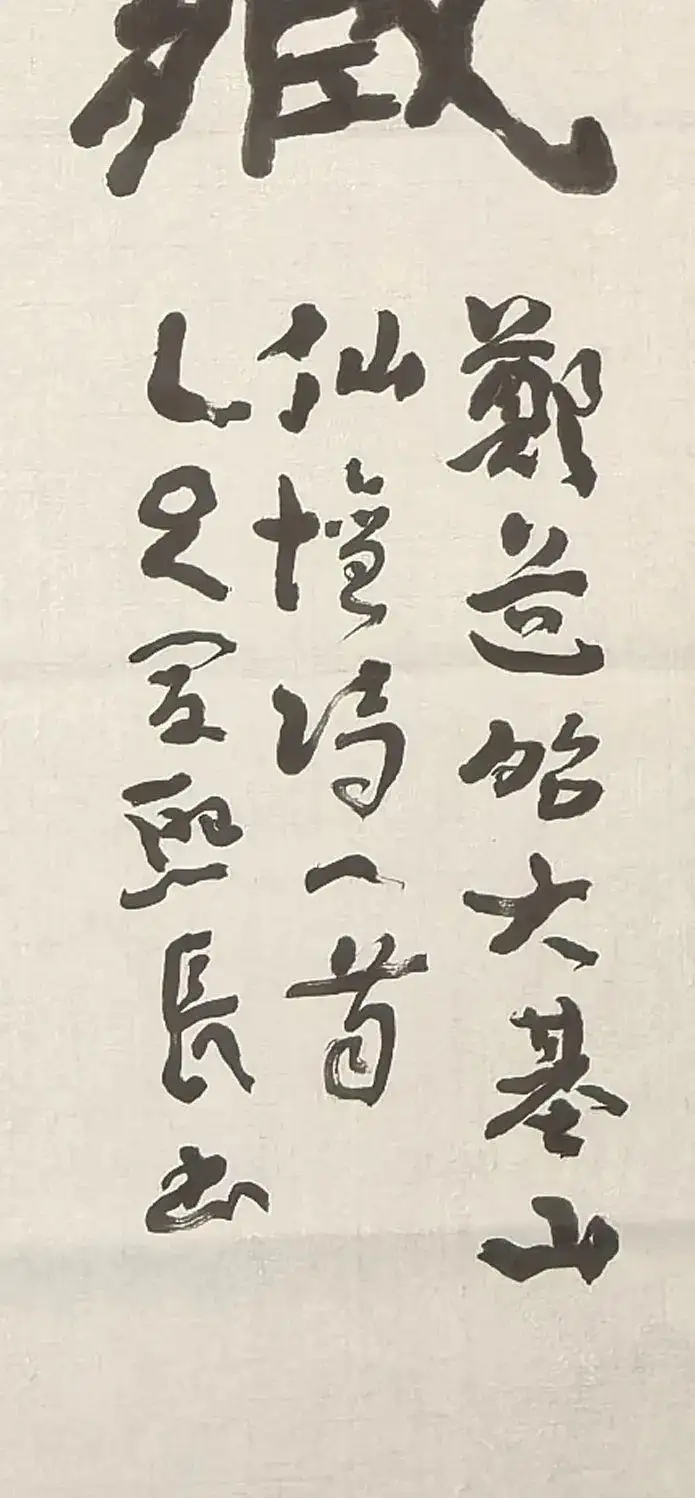

金熙长先生临《郑道昭大基山仙坛诗》,非匠气摹形,实为一场跨越千年的道艺对话。他以篆籀铸骨、真阳化形之笔,将碑刻刚健化为烟云生机;借峥嵘结字与星斗布阵,托举胸中丘壑;更以文墨证道,令点画间流转丹气玄机。其考据精严处尤见功力——辨"守微"、证"非虚唱",使斑驳金石重焕道炁。

此临作乃"以书证道"的当代典范:以笔墨为丹炉洗练凡尘,以虔诚之心叩问六朝碑魂。在浮滑时风中,金氏如砥柱中流,昭示书学真谛在于心手双畅的修行,而非竞技之技。一卷展开,尽是隔世问道的冰心孤诣。

精要提炼:

1. 形神定位:

强调"道艺对话"高于技术摹写

2. 四大亮点:

篆籀笔法转化金石气为生命力

结字布局托举个人心志

笔墨与道教玄机互证

金石考据活化千年碑魂

3. 当代价值:直击时弊,树立"书道合一"的精神标高

4. 收束意象:以"冰心孤诣"呼应原文"亘古冰心",强化文化传承的庄重感。

评金熙长榜书临考《郑道昭大基山仙坛诗》

金熙长先生临写郑道昭《大基山仙坛诗》,非止于笔墨追摹,更似一场隔世问道的精神接引。他以数十年参碑之功力,直抵郑道昭摩崖石刻的幽微道境,其临作本身亦成为“以书证道”的当代显影。

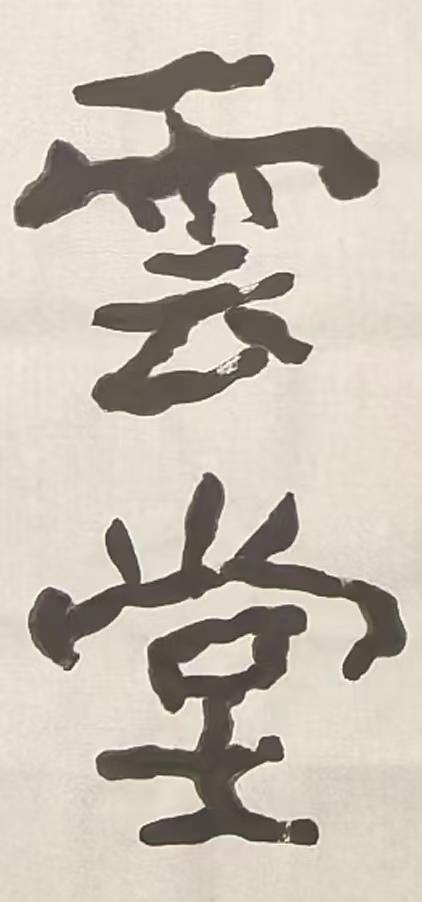

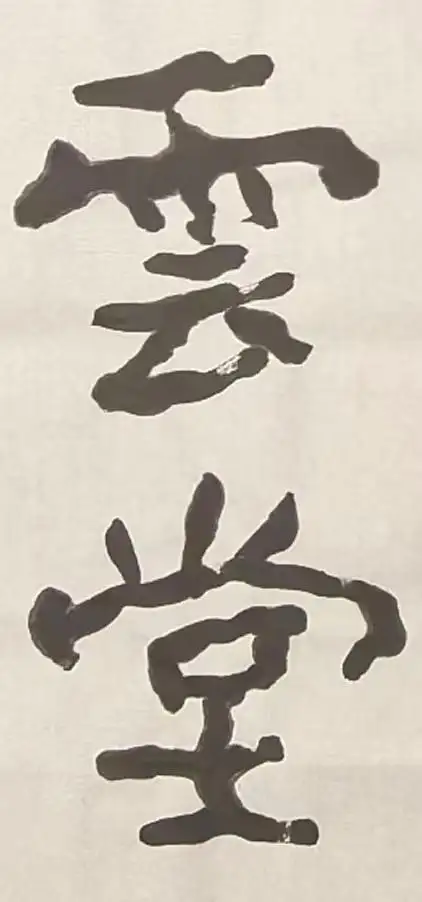

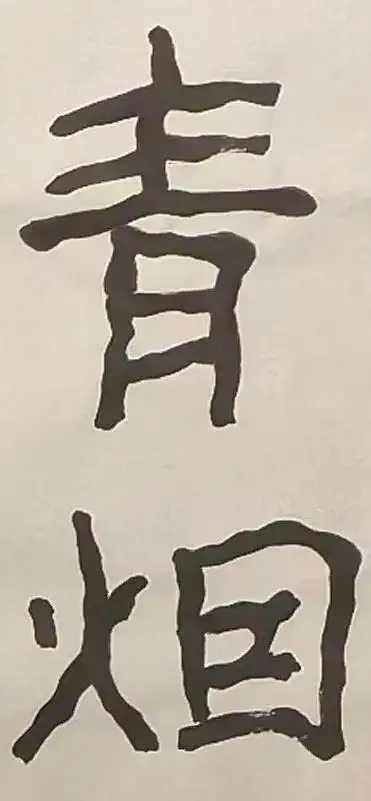

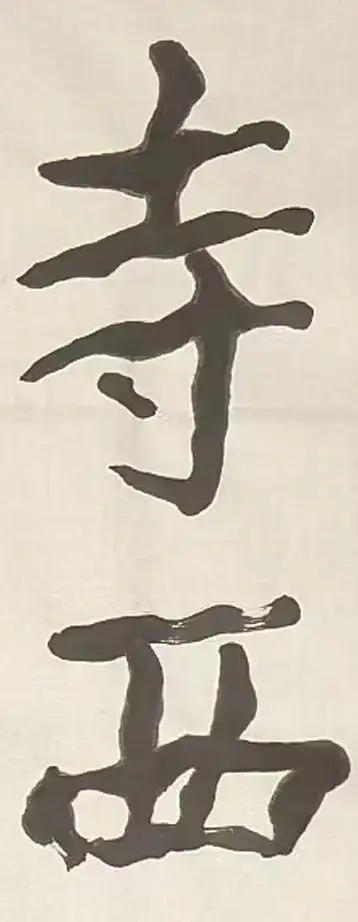

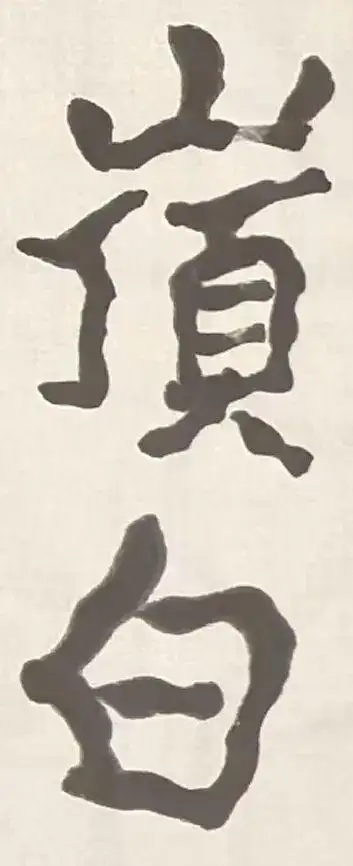

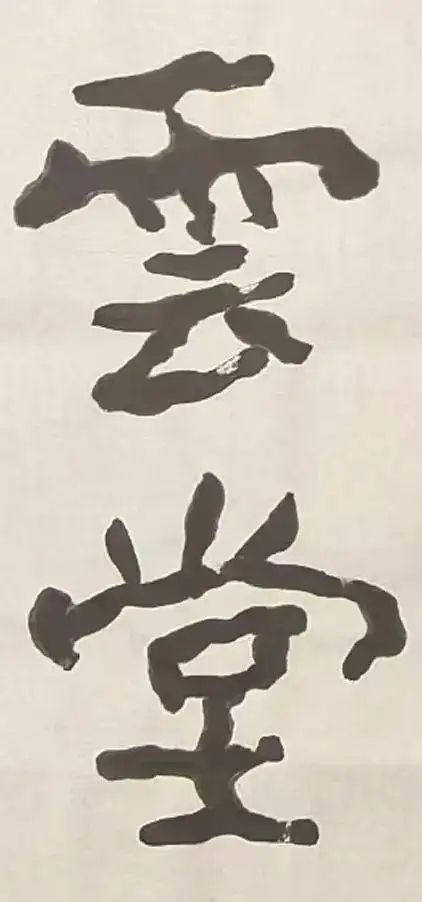

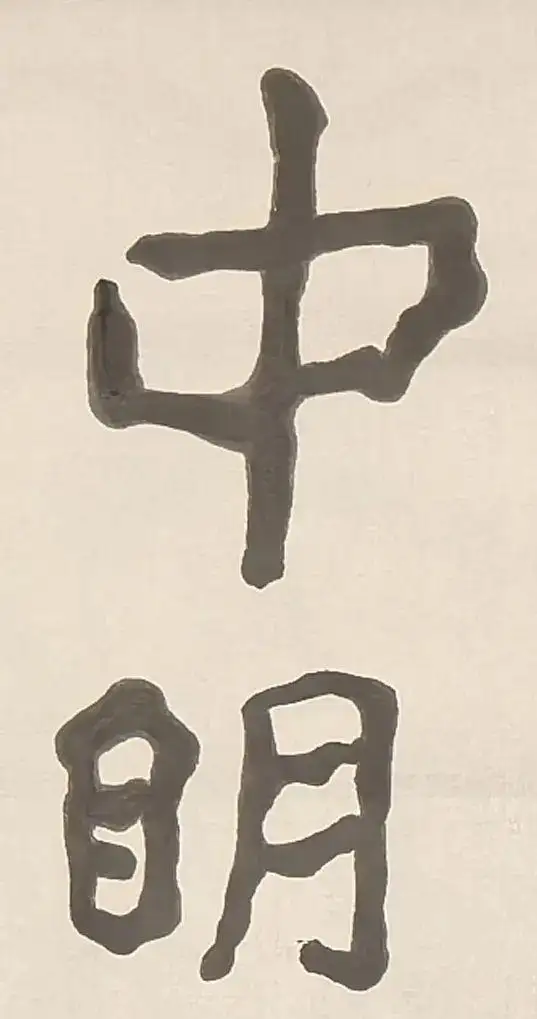

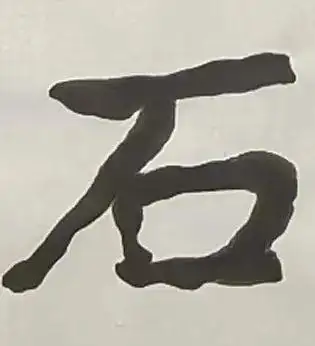

一、 篆籀铸骨,真阳化形金氏深谙郑书以篆籀古法为根基的奥义。其笔下线条沉雄如铁杵,中锋入纸处力透千钧,金石铿锵之声隐然可闻;偶施侧锋,则如云气氤氲,虚实顿生。观其临作,点画间蕴含的阴阳辩证尤为精妙:如"白堂"之"云"字,三横起伏跌宕,俯仰生姿——首横负阳抱阴如天覆,次横平正端严若地载,末横负阴抱阳似山峙,三画相生恰成太极回环之象。"青寺"之"寺"字长横,起笔如坠石蓄势,收锋似抽丝引气,一笔之内便具阴阳互生之机。其转折处方圆兼施,刚柔相济,宛若道者吐纳,于浑朴外相中暗藏周天运转的玄机。此非徒求形似,实乃以毫端摄取郑文公"真阳"内蕴,将碑刻之刚健化为笔下之烟云生机。

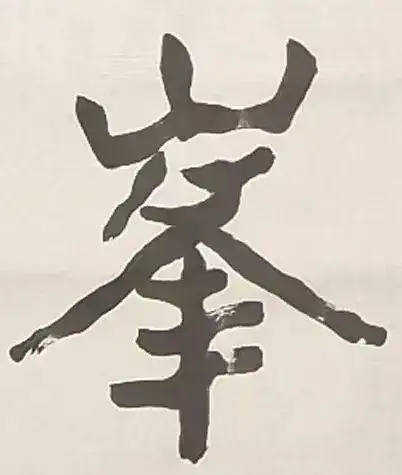

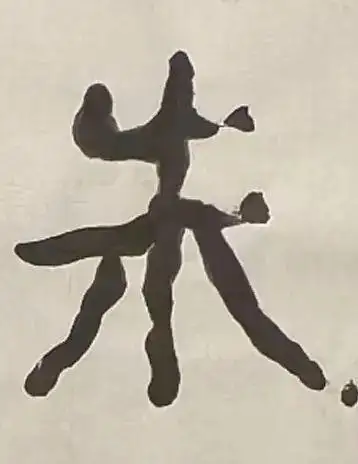

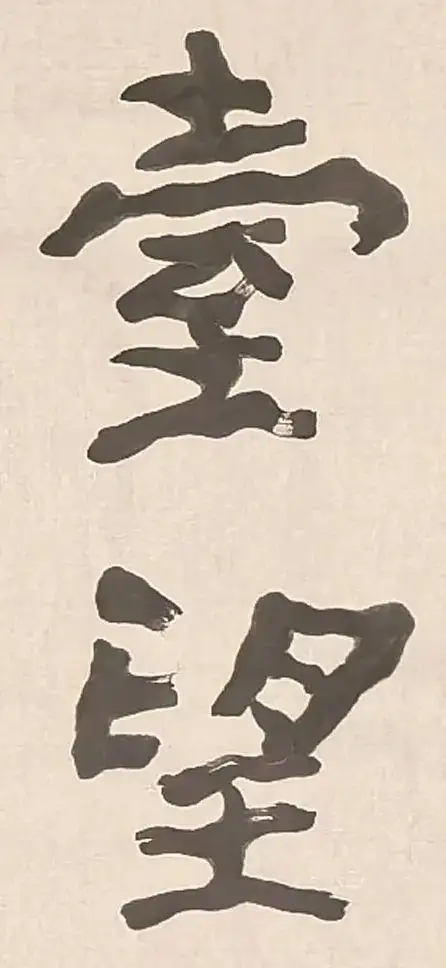

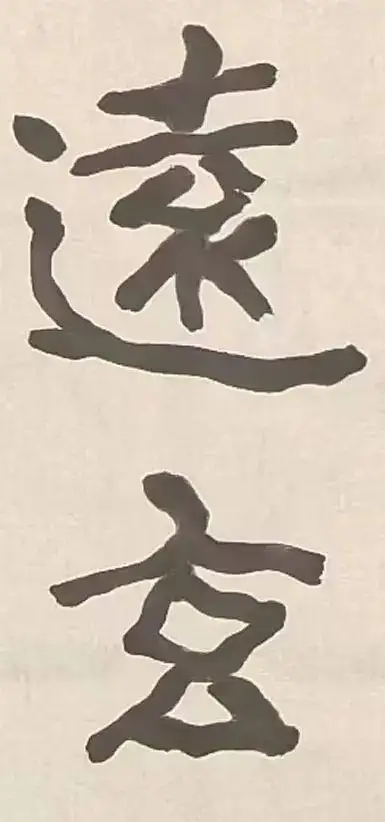

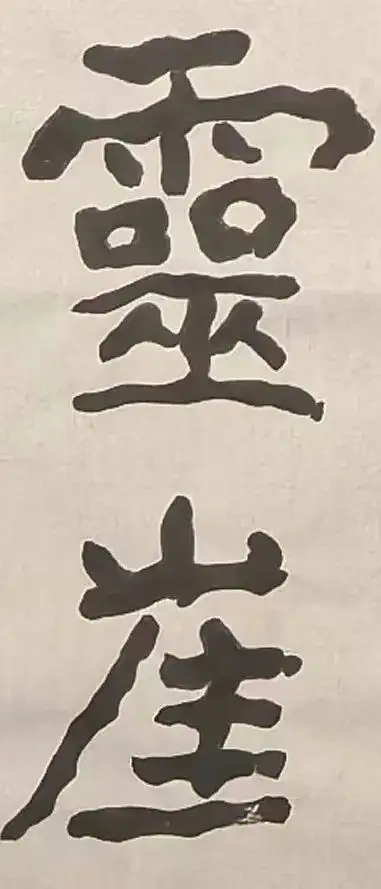

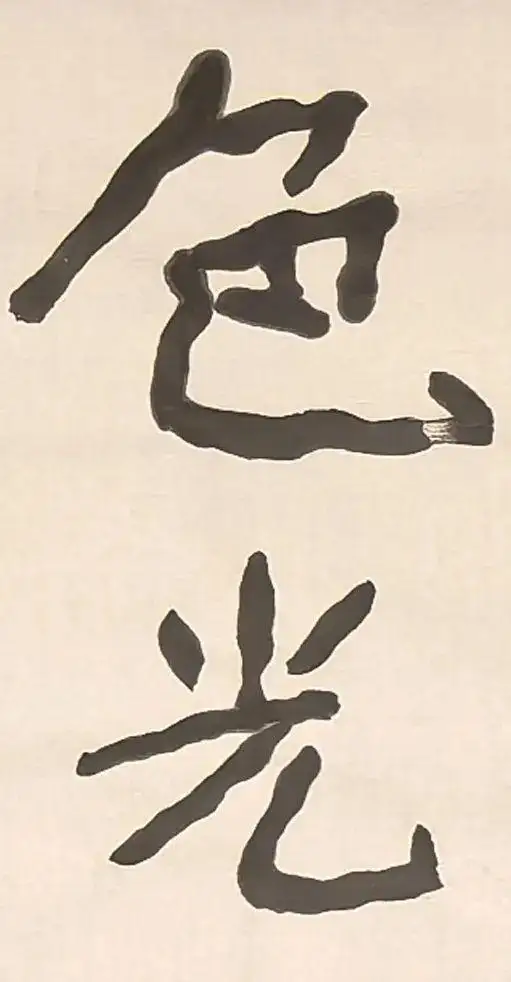

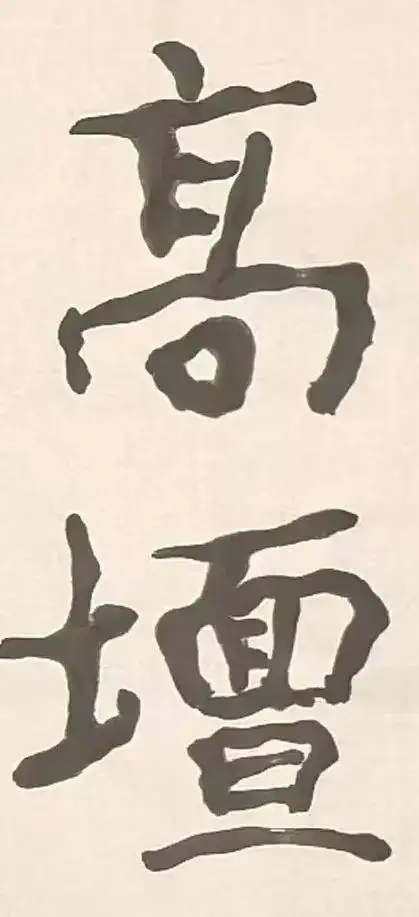

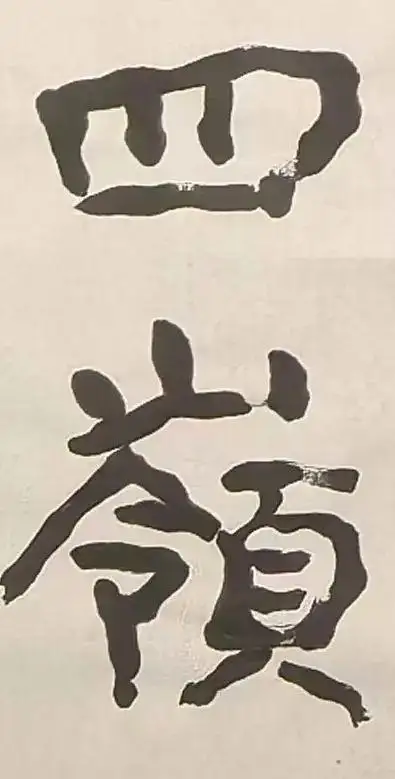

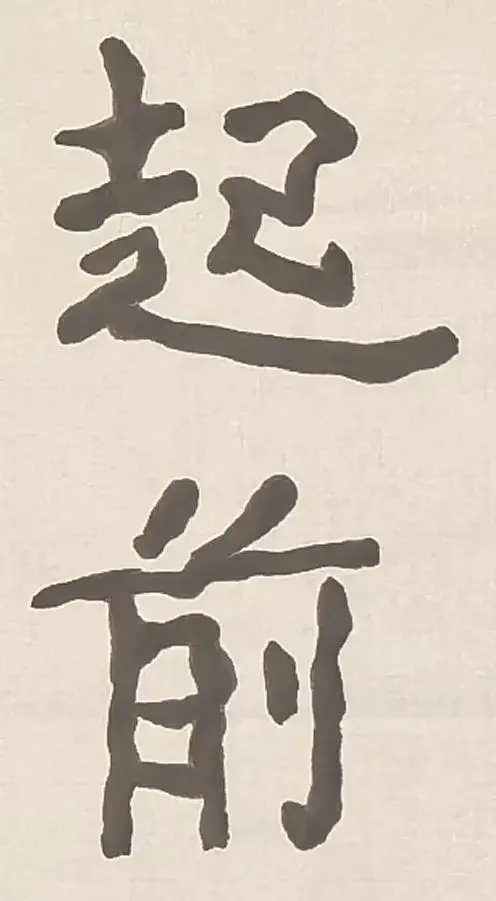

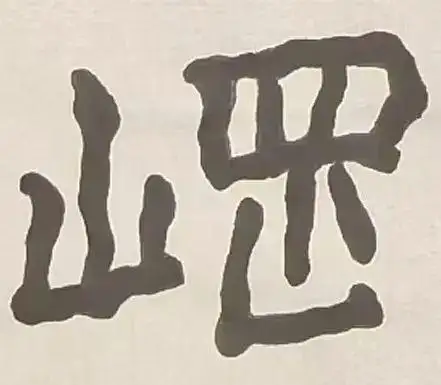

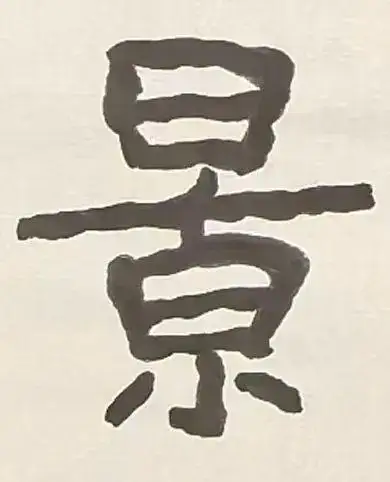

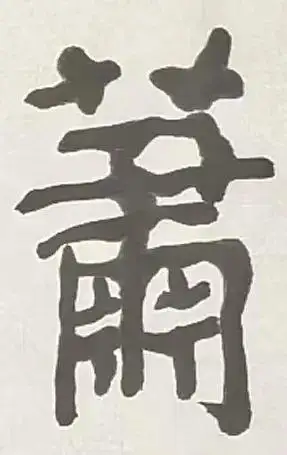

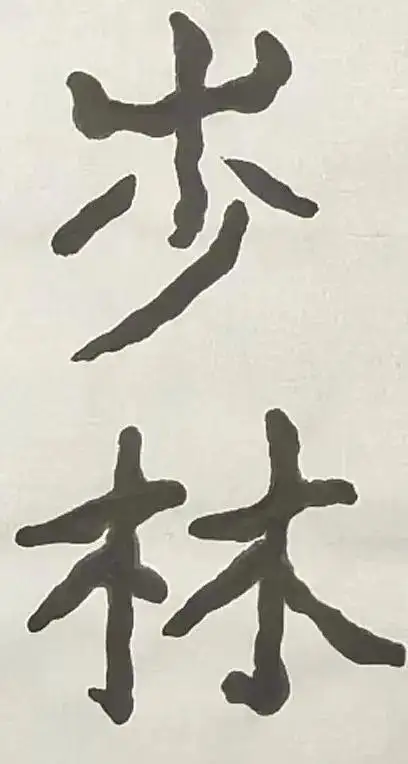

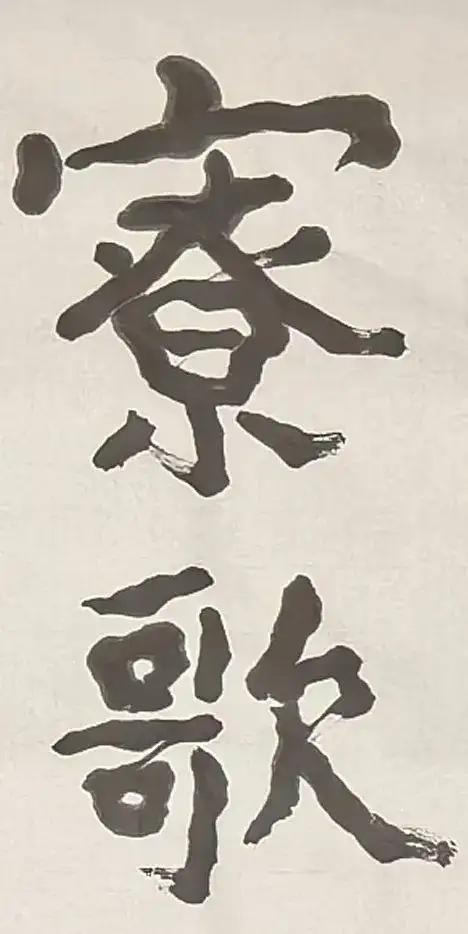

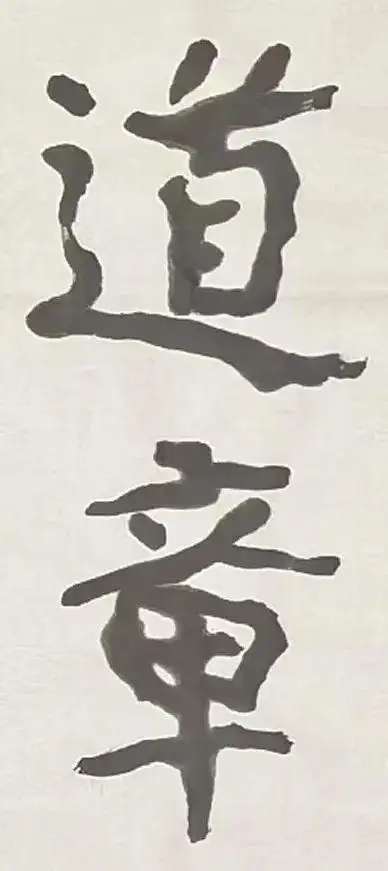

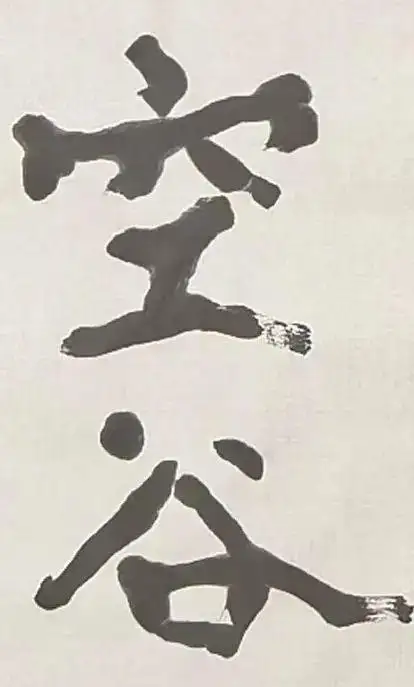

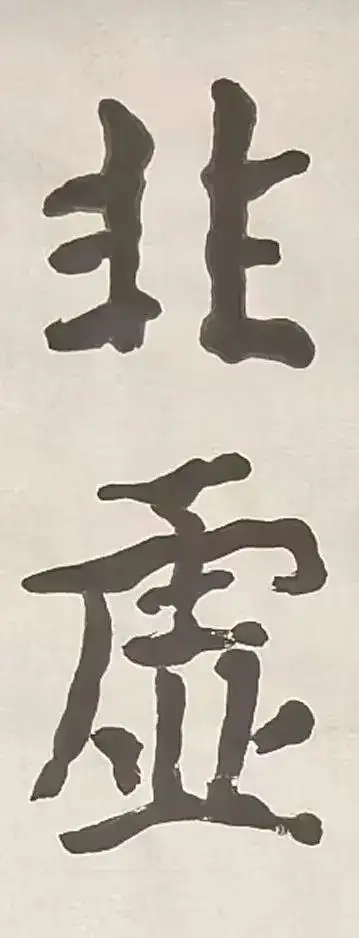

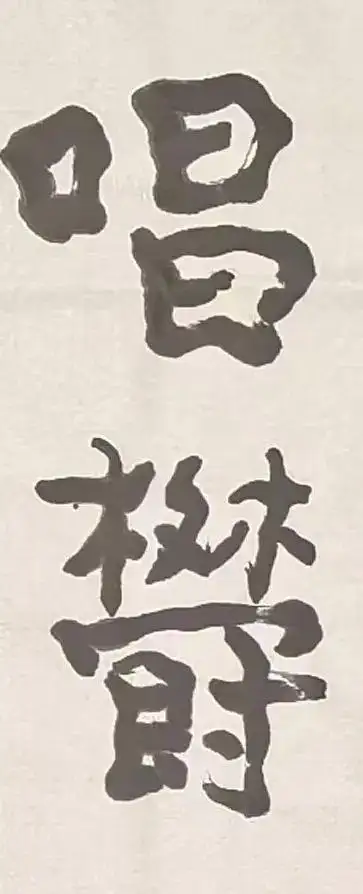

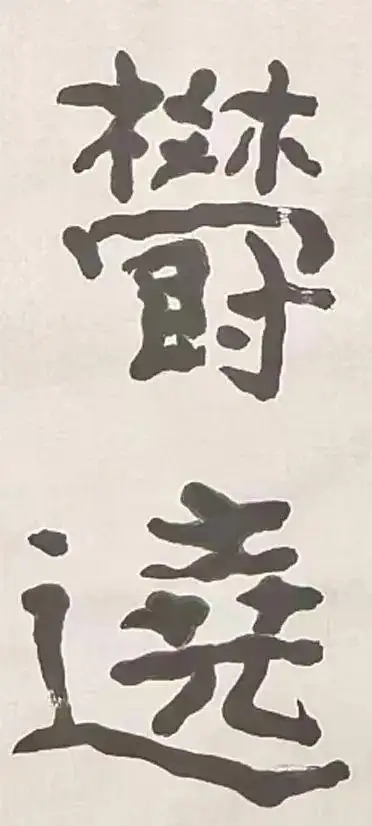

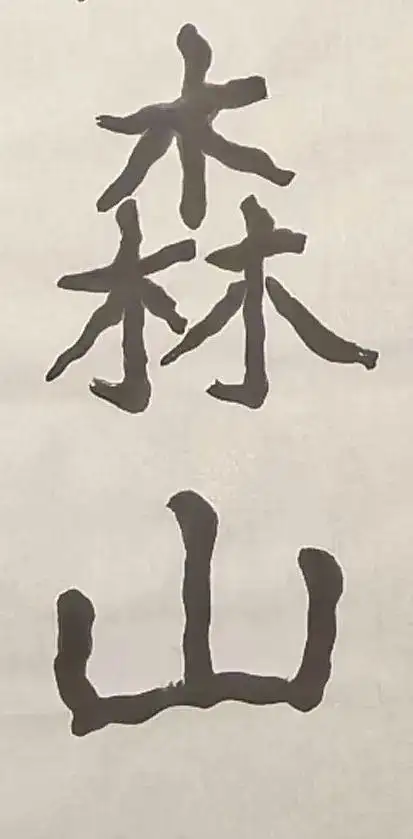

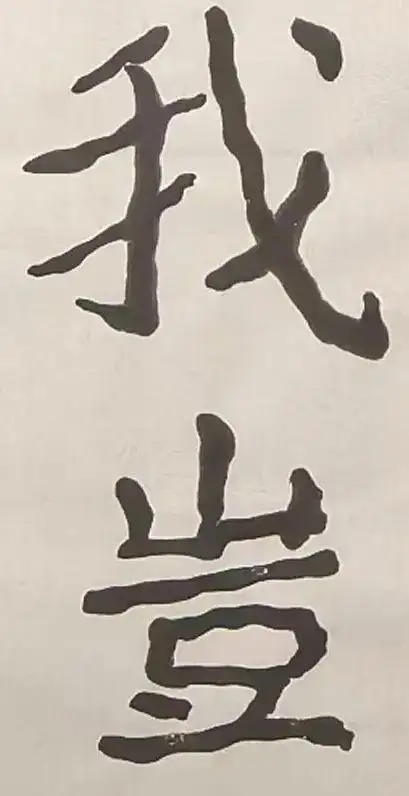

二、 气象峥嵘,心志托形金熙长临作,结字雄阔如列仙班。他敏锐捕捉到原碑"横向取势"的峥嵘气象,笔下"玄灵崖色光"数字:"玄"之方圆周流如混元初开;"灵"字横画舒展若仙鹤展翼,三"口"错落似星斗悬空;"崖"随笔势倾斜如危峰挂石,嶙峋中见摩崖雄魄;"色光"二字枯笔飞白,宛若松风涧响,枯润相生处尽显林泉幽致。其布局更如星斗布阵,"西顶白云堂"五字,"顶"如鹤立九皋,"云"若蟠龙隐雾,"堂"下之"土"斜倚如悬岩欲坠,通篇气脉贯若连虹。此等气象正与其"写大字立大志"之主张相契——笔锋所至,皆是胸中丘壑与浩然之气的磅礴流泻。

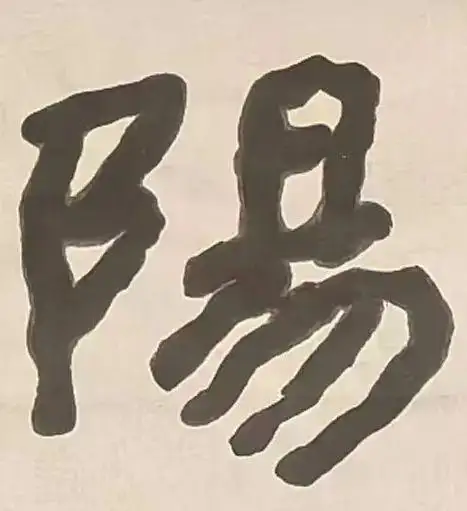

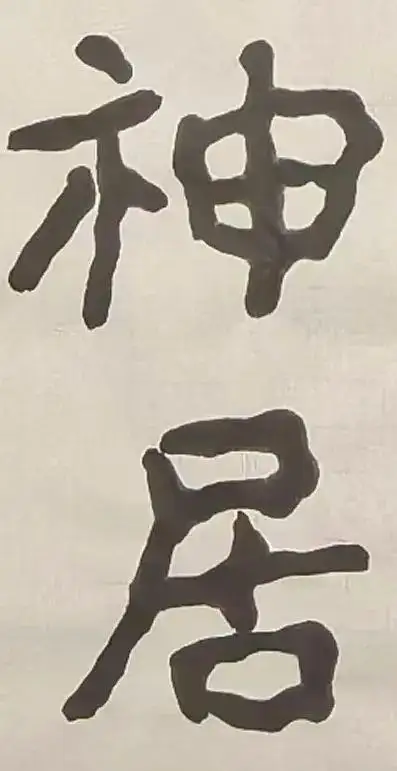

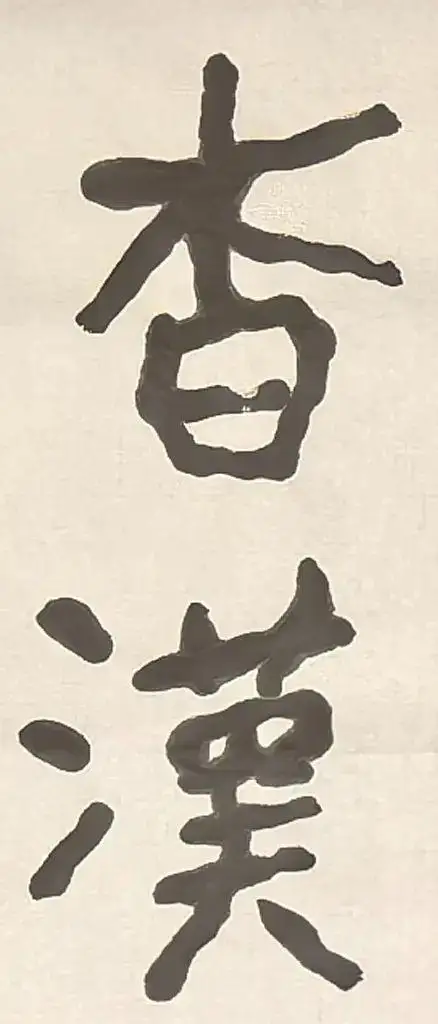

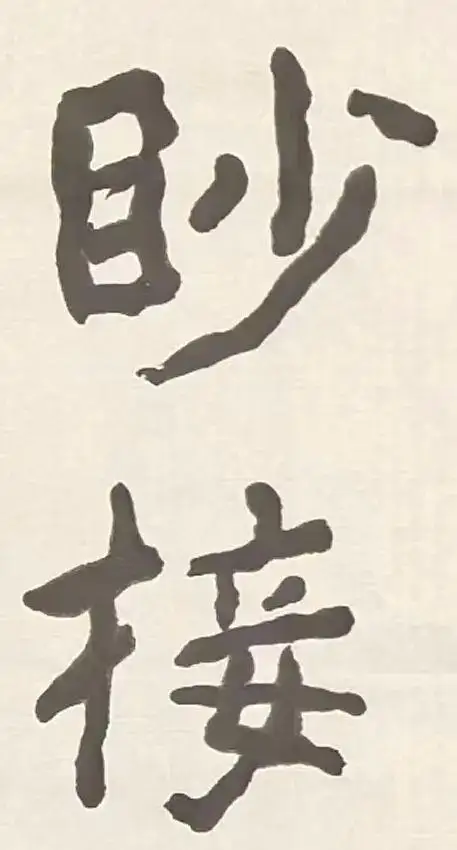

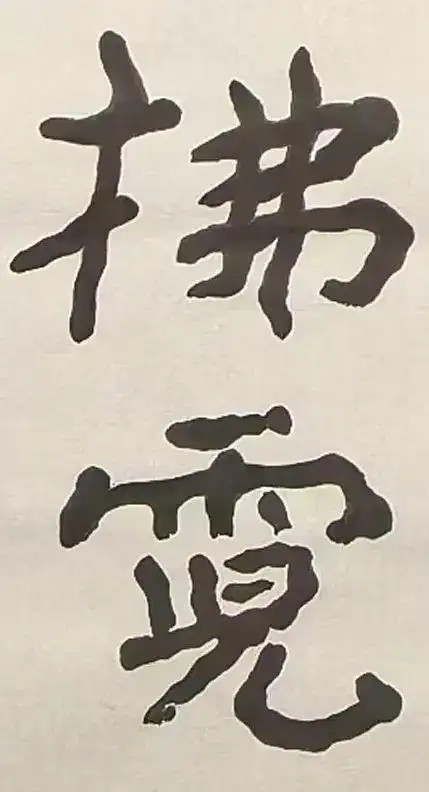

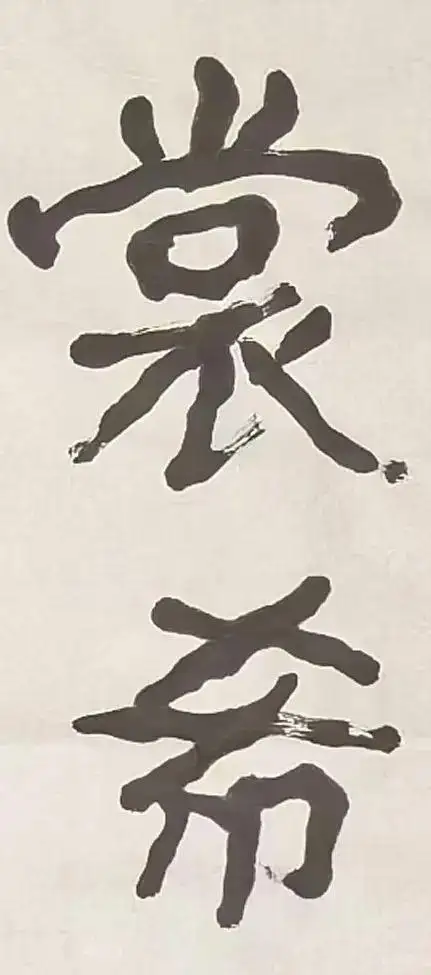

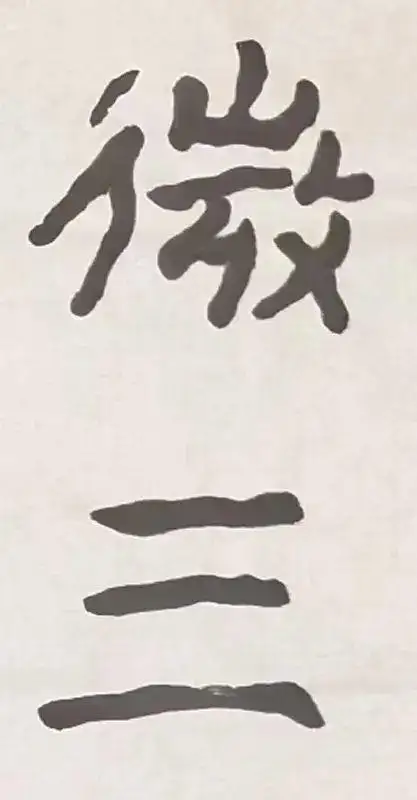

三、 文墨证道,心手双畅金氏深解郑道昭诗书相彰的玄机。其临写不仅是笔墨再现,更是对"扫石置仙坛"道心的体悟。观"阳台"二字:"阳"如朱砂符箓勾连,点画间似有丹气流转;"台"若青铜鼎炉稳立,宽博底座托起三足道韵。通篇行气绵长如导引吐纳,"神居杳汉眇"数字,笔势由敛而放,恰似真气自丹田升腾;"接景拂霓裳"则化刚为柔,如云袖轻扬。尤见"守微三四子"句,墨色由浓渐淡,似弟子披霞步入烟霭深处。此乃"道法"浸润翰墨所致——不求点画之工而真气充盈,心手双畅间臻于"书道合一"之境。

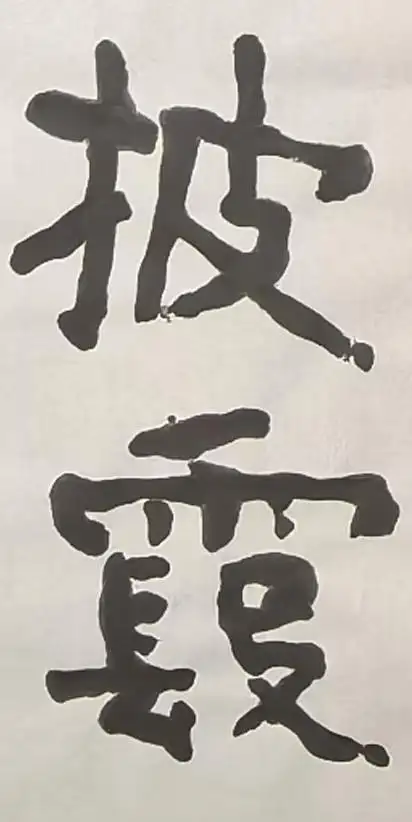

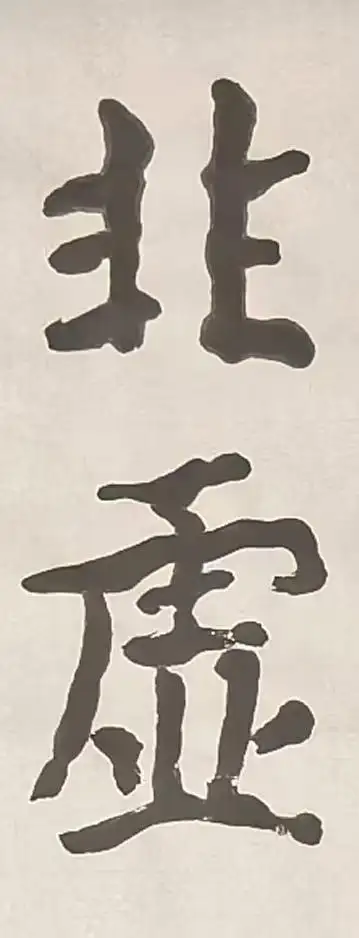

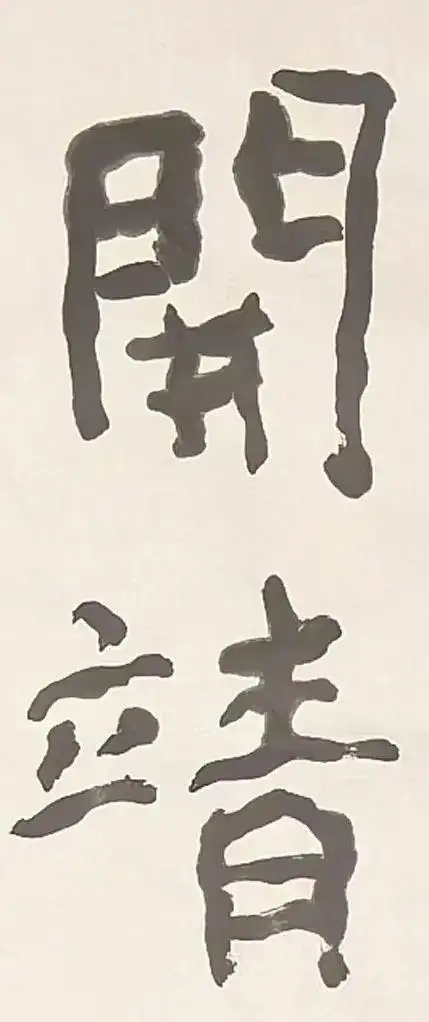

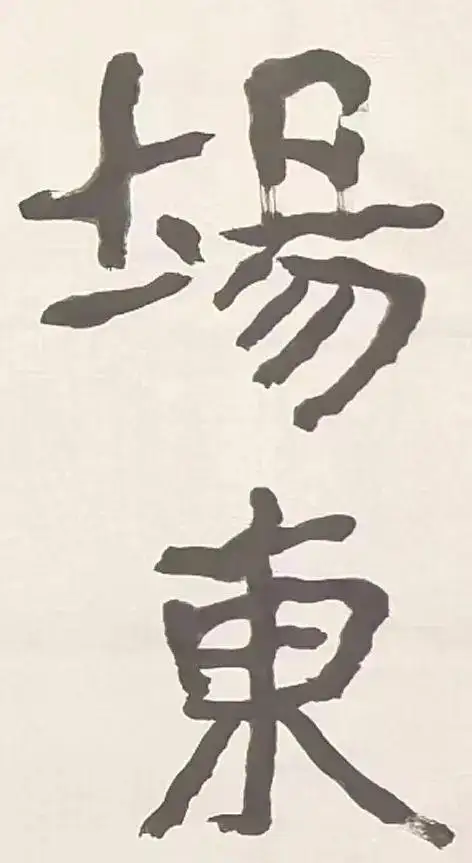

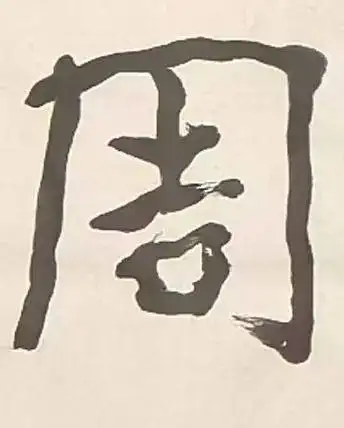

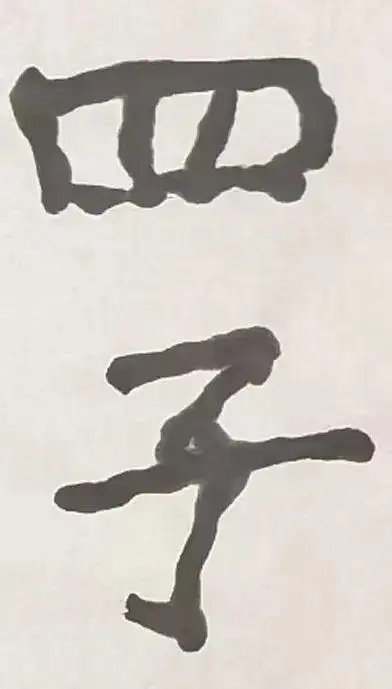

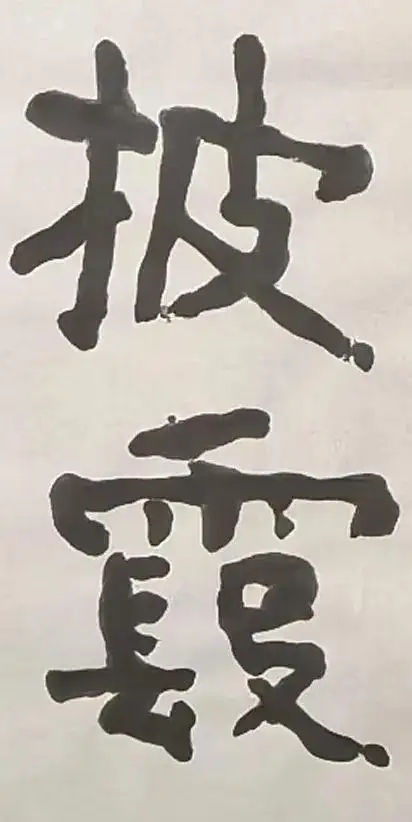

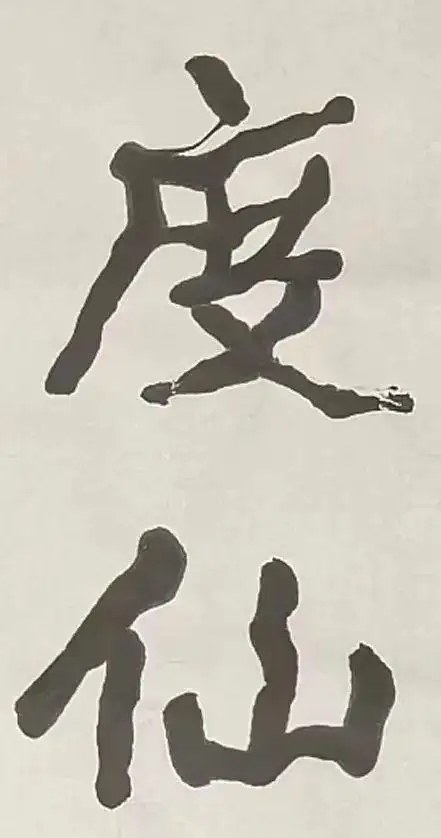

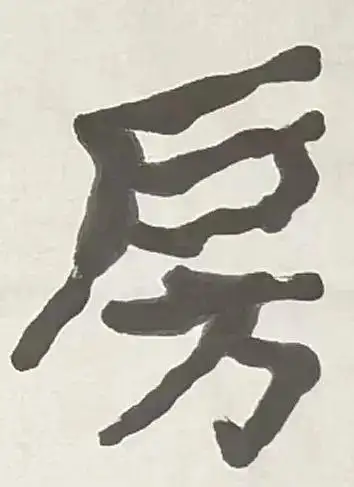

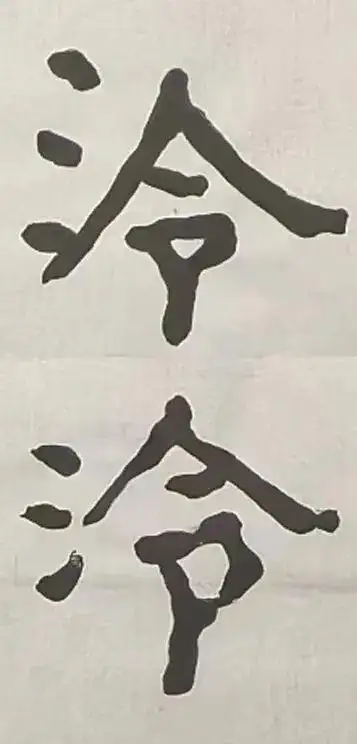

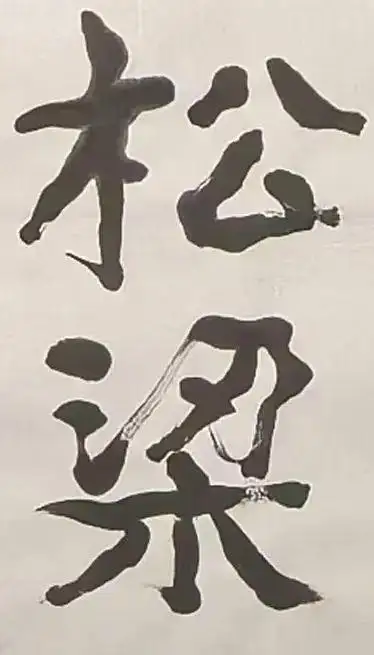

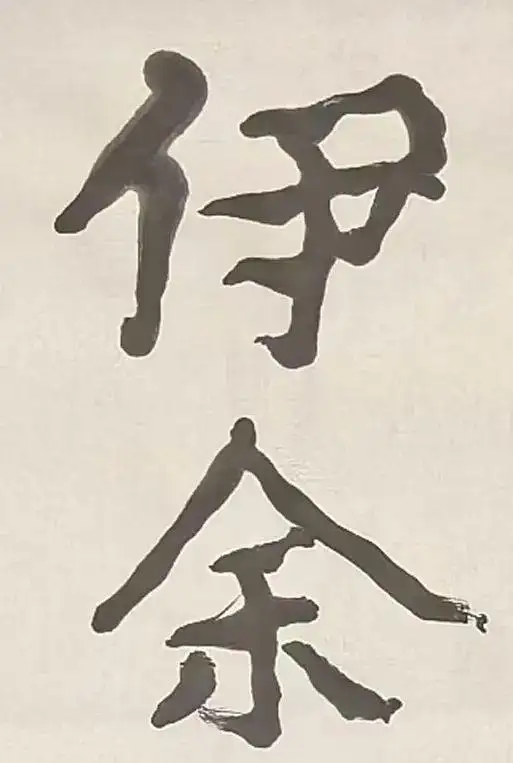

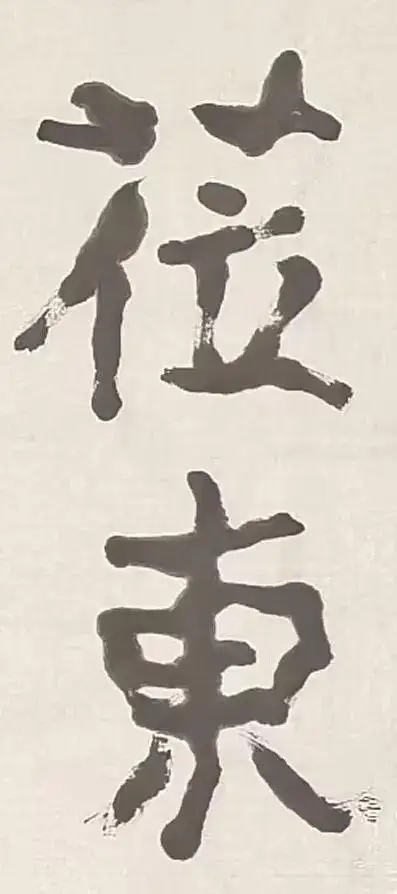

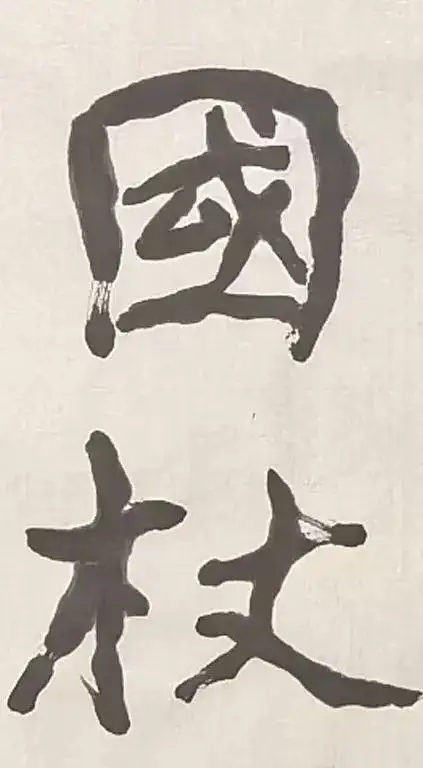

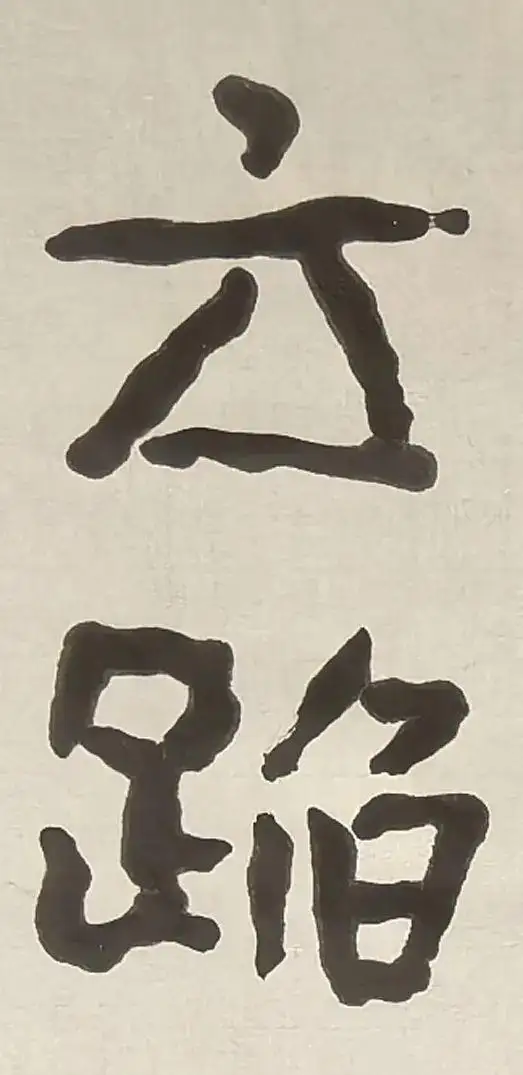

四、 熔古铸今,金石为鉴面对千年风雨剥蚀的摩崖,金氏以金石学慧眼破译岁月密码。其笔下的"拂霓"二字:斑驳处枯笔皴擦如苔痕浸石,"雨"部四点若露凝仙草;"度仙房"三字章法参差,如踏云梯步步登虚;"場東峰"随势起伏,"東"字右倾似倚松,"峰"字左展如揽月。更见其考据功夫:力证"□微三四子"当为"守"字,既合道家"守一"精义,又与"披霞度仙房"形成修行次第;考定"冷冷□虚唱"作"非虚唱",以原石残痕佐证,更暗合道教"真空妙有"之谛。此等"考镜源流而后临"的严谨,使模糊的碑文在笔墨中重焕道炁。

金熙长隐居问道,深研古法,其临考《仙坛诗》,非为展览竞技之需,实乃以古碑为丹炉,借笔墨洗凡尘的一次庄严修行。他以毕生心力叩问六朝碑学圭臬,其临作本身即成为医治时风浮滑孱弱的一剂良方,更为同道昭示:真正的书学高峰,在于以虔诚之心"借笔墨洗凡尘,以书证道",方不负先贤寄寓金石的那一片亘古冰心。此作,是临摹,更是隔着时空与山岳,与郑道昭进行的一场关于道艺真谛的深刻对话。 (编者)

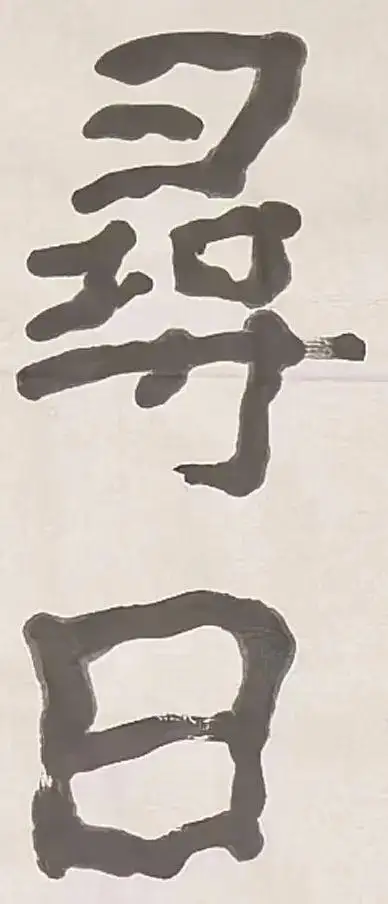

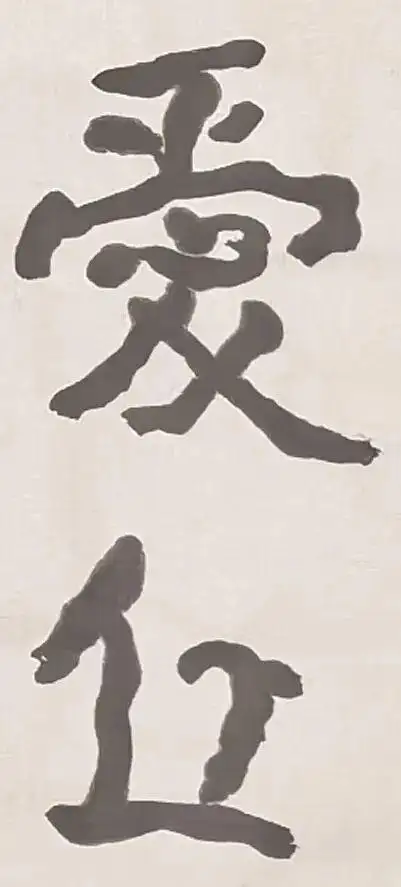

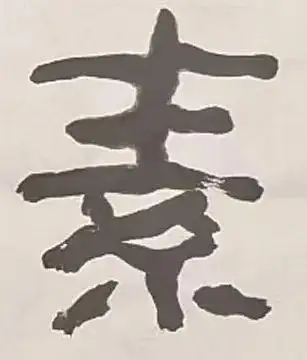

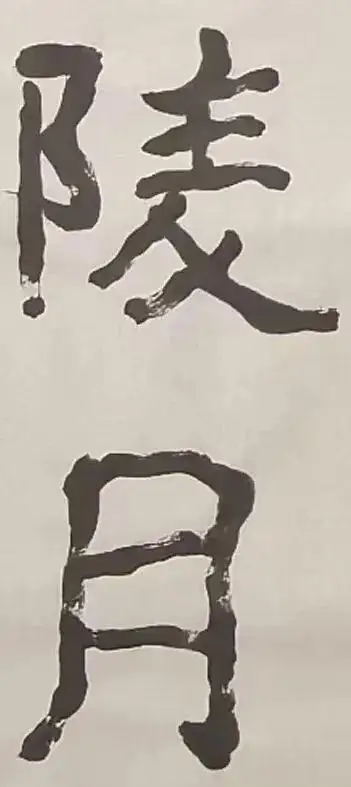

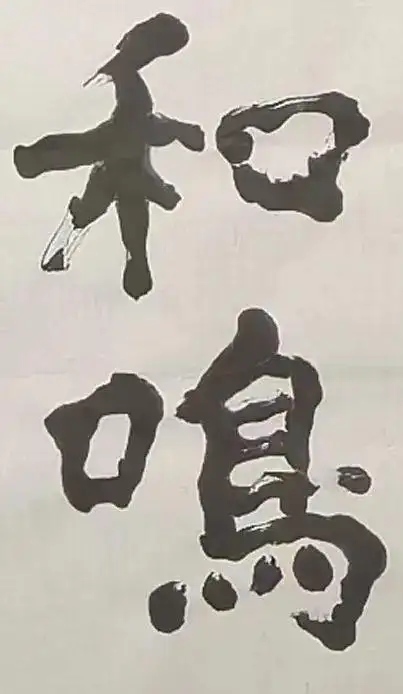

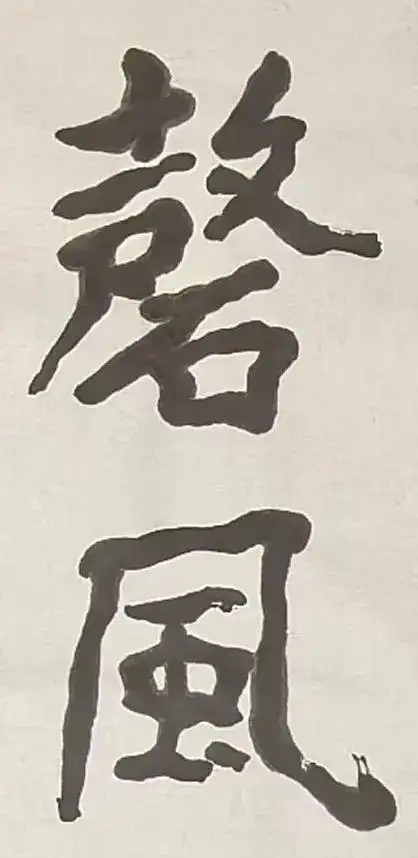

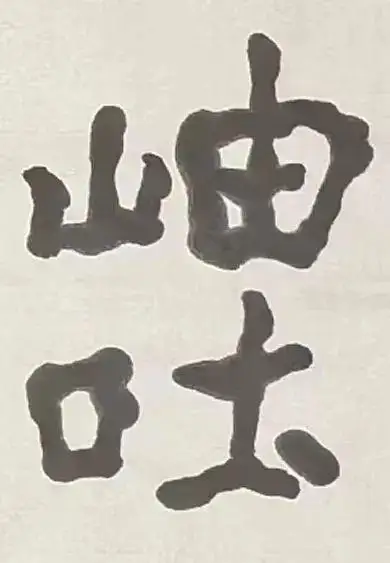

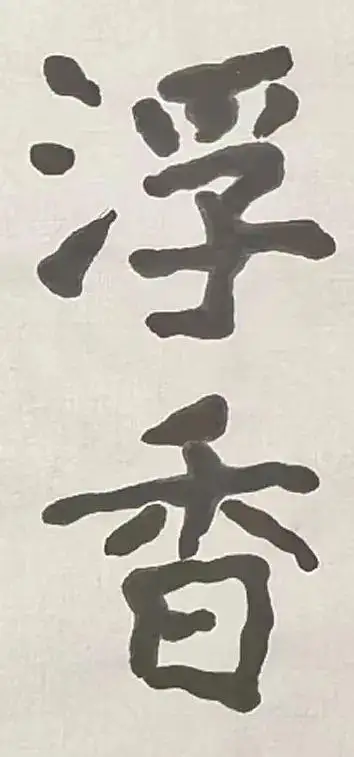

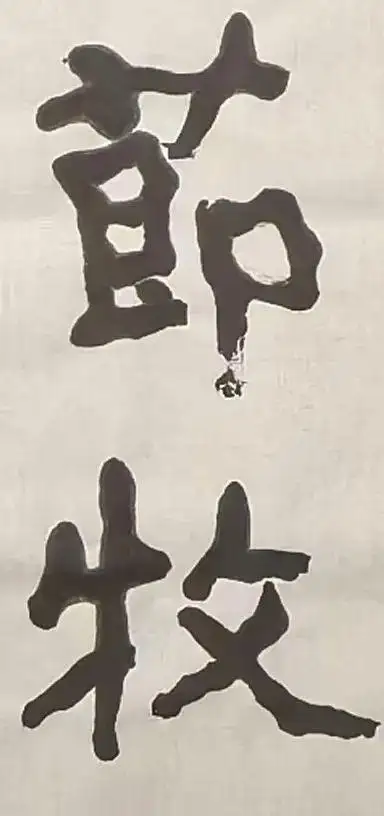

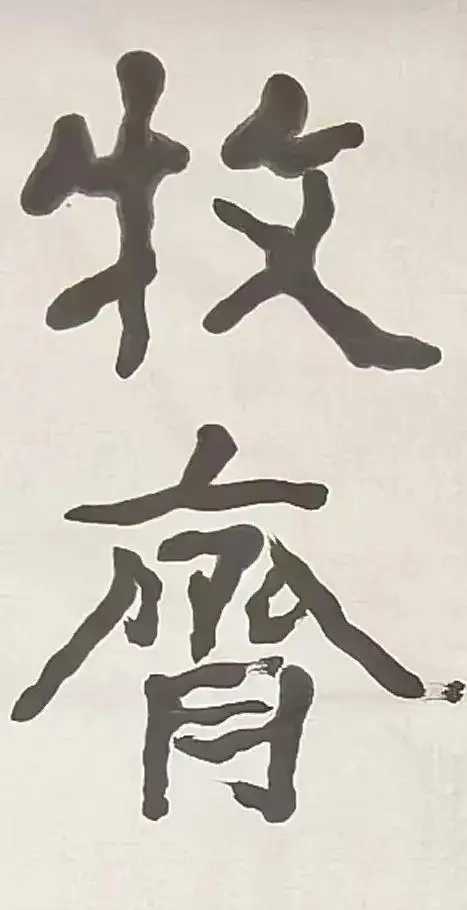

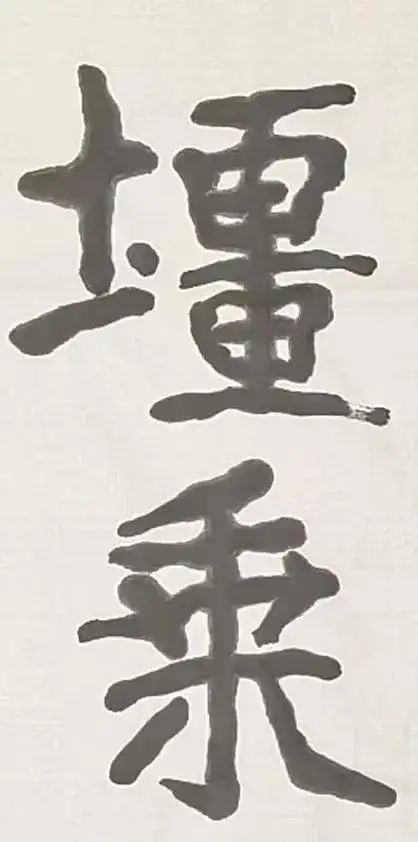

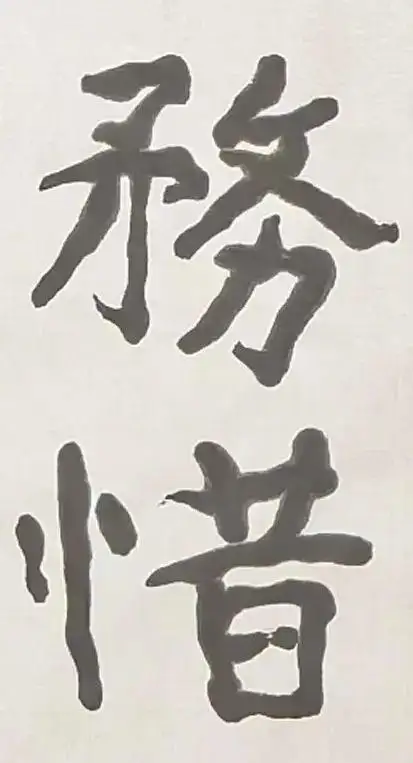

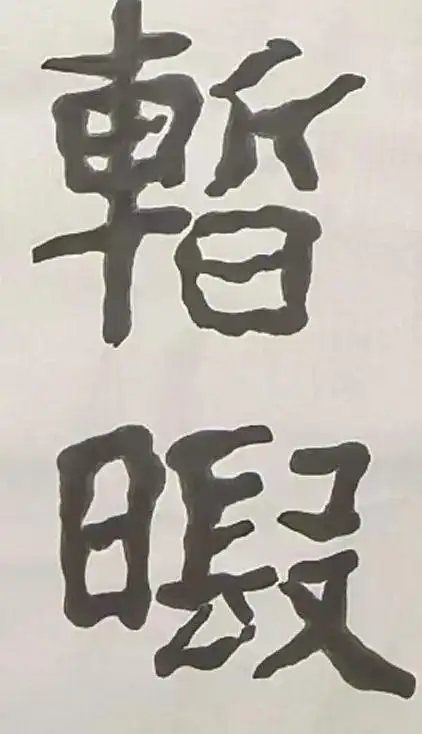

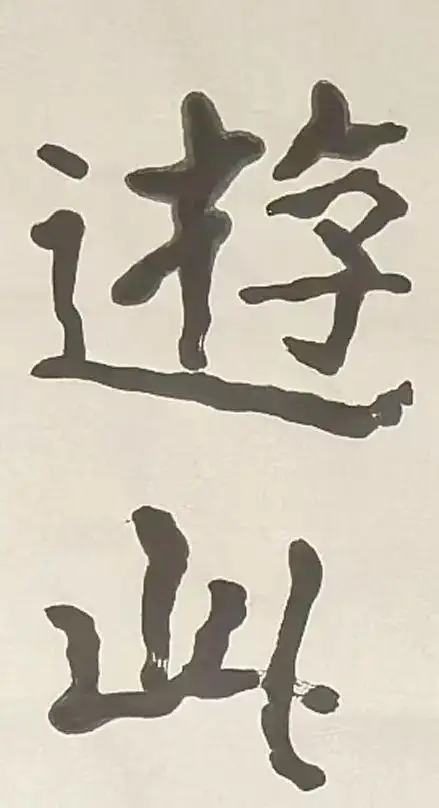

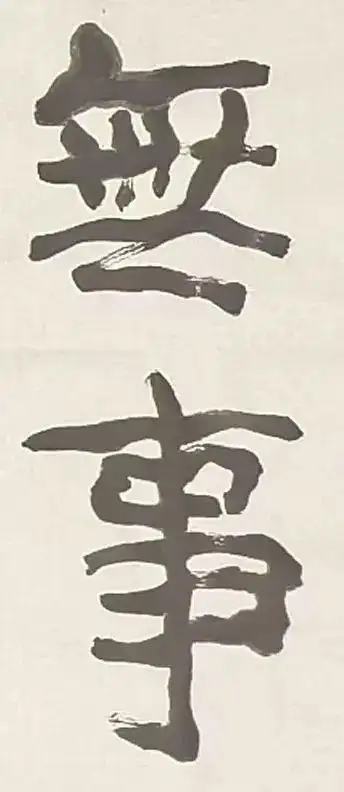

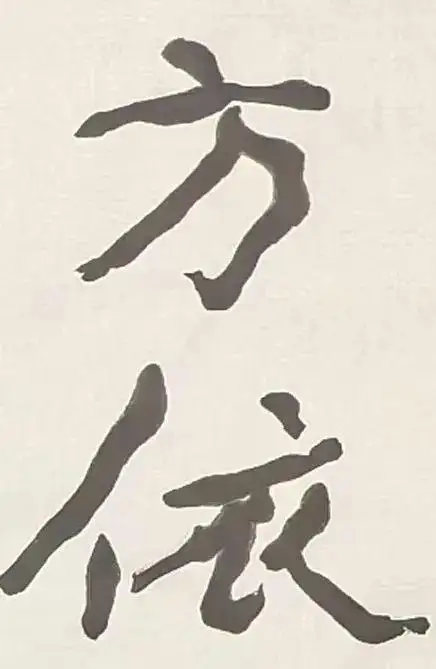

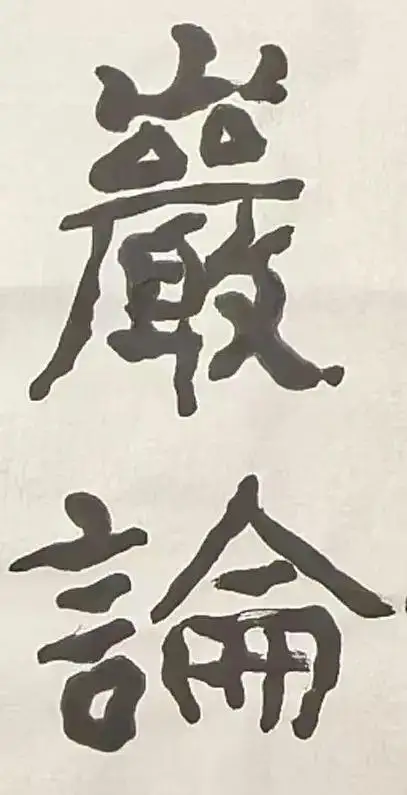

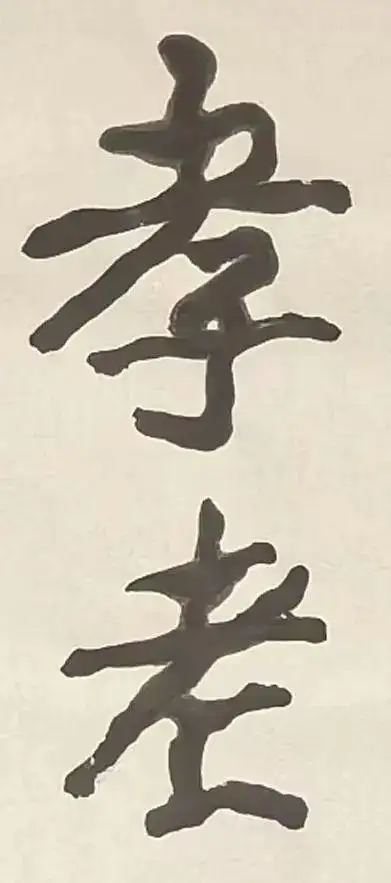

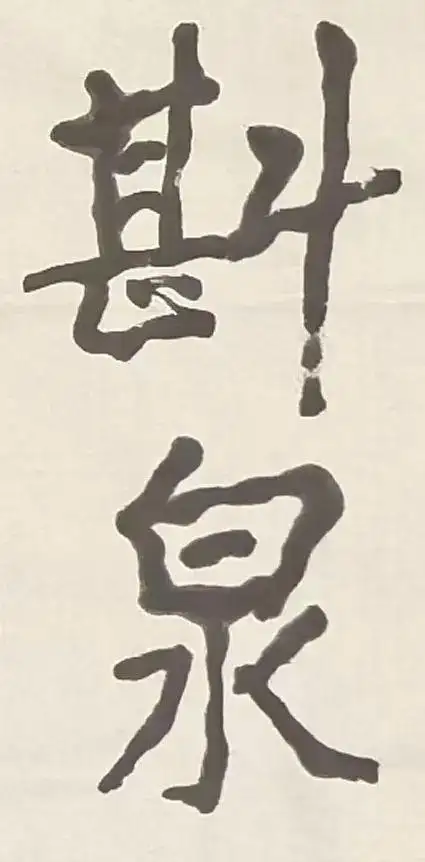

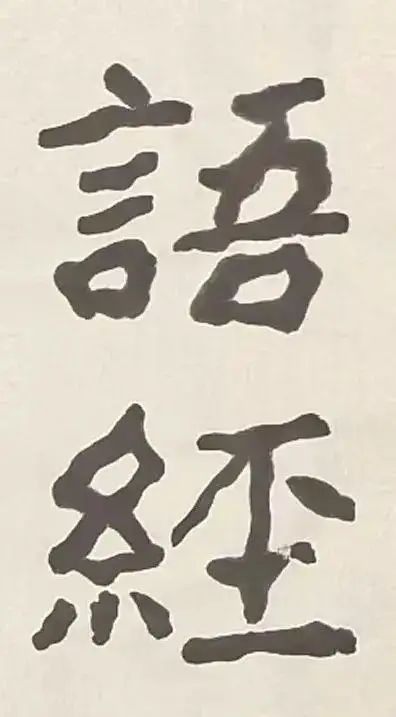

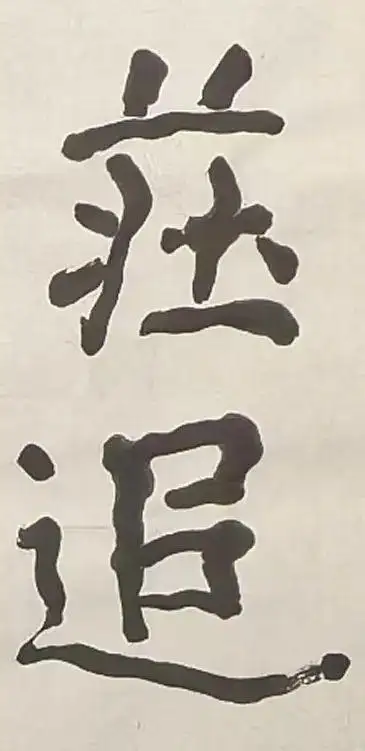

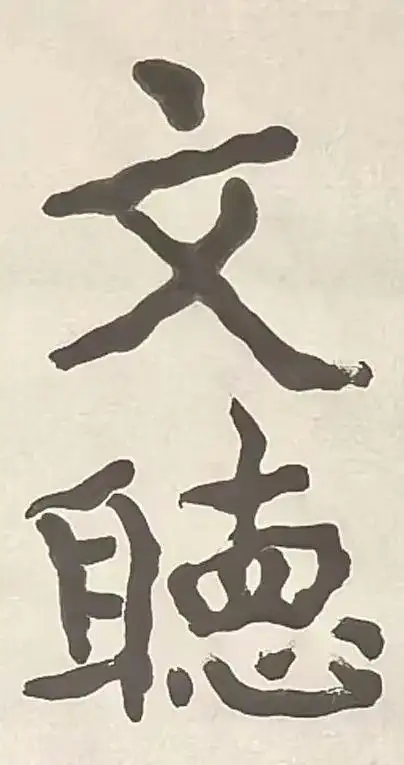

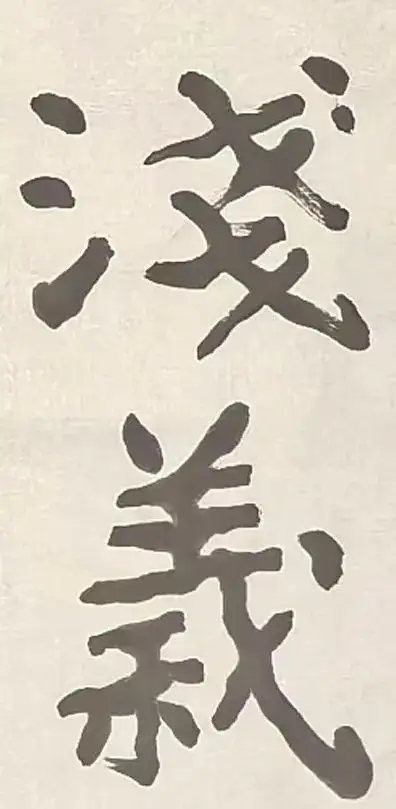

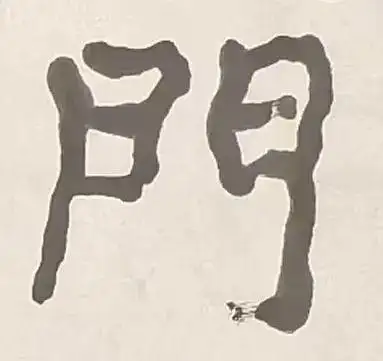

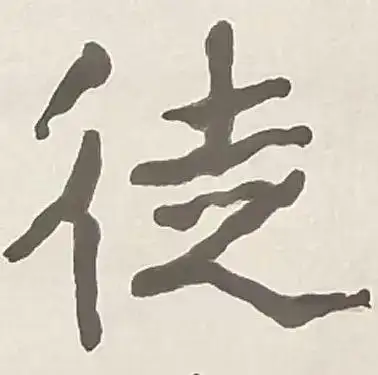

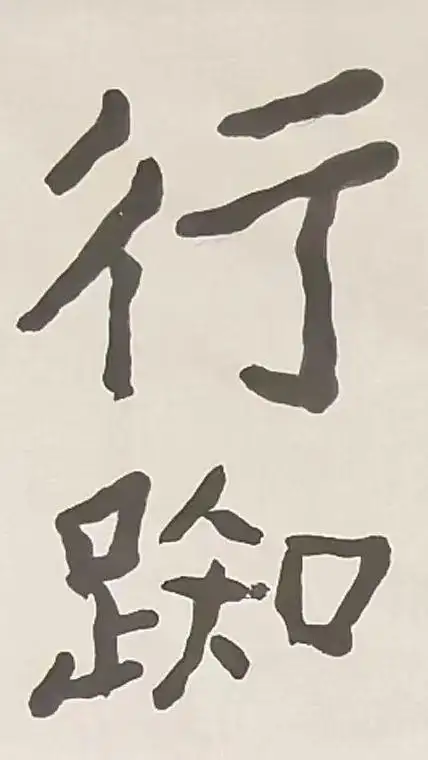

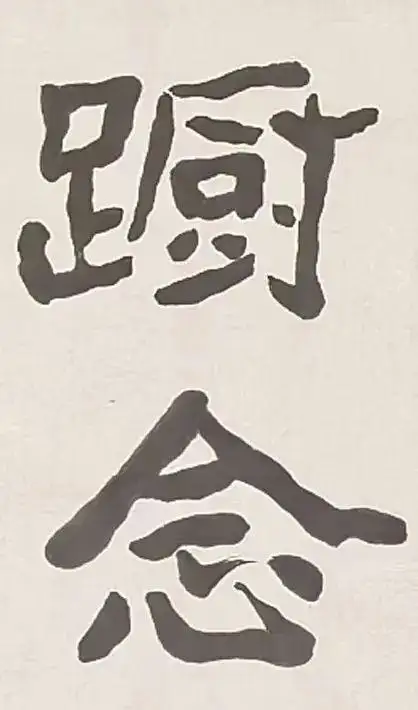

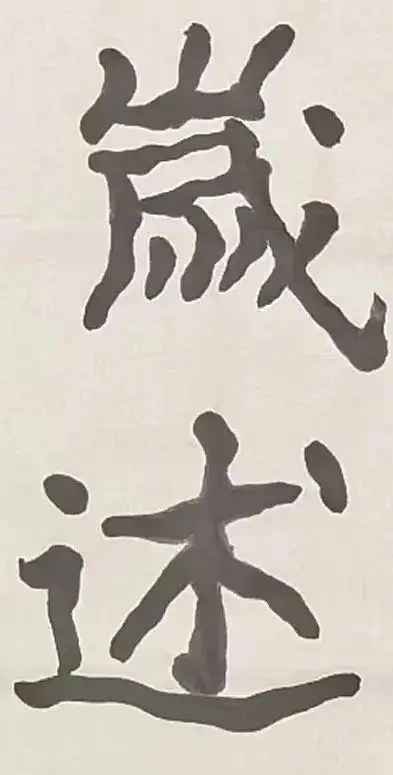

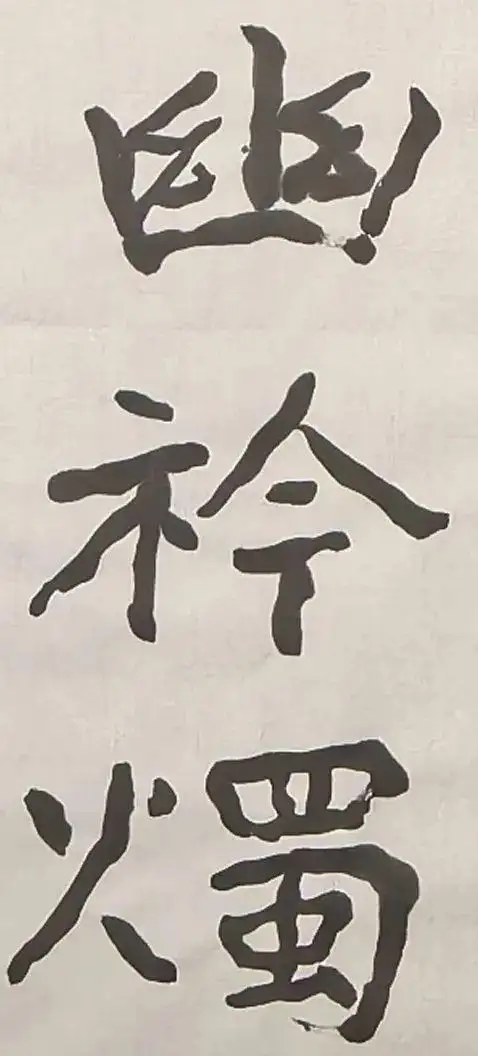

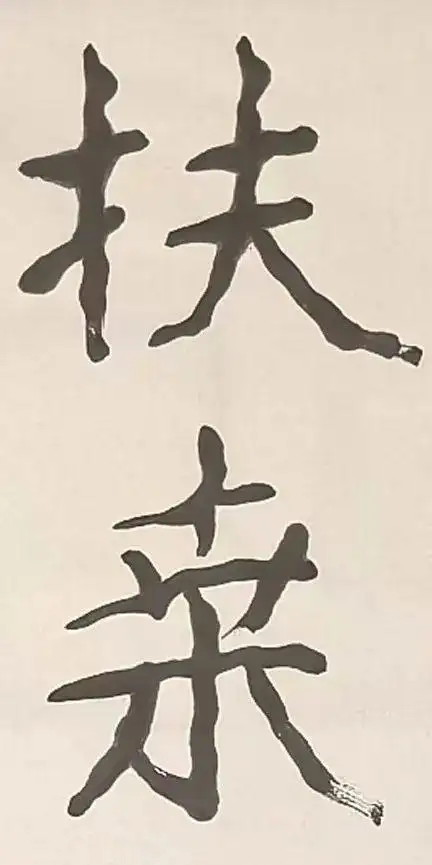

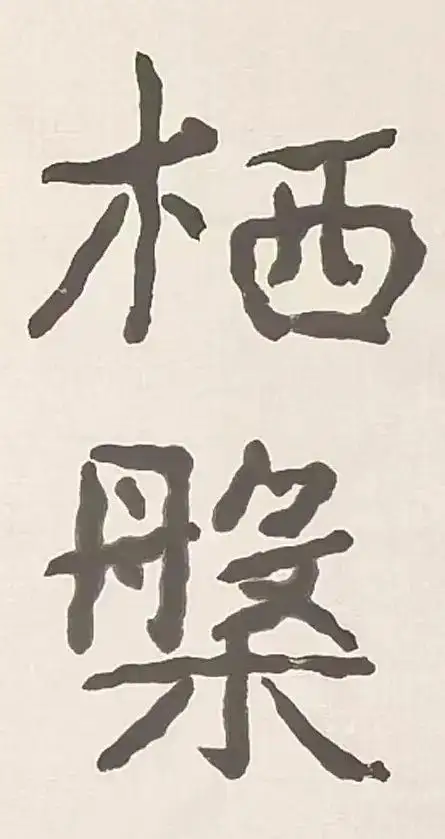

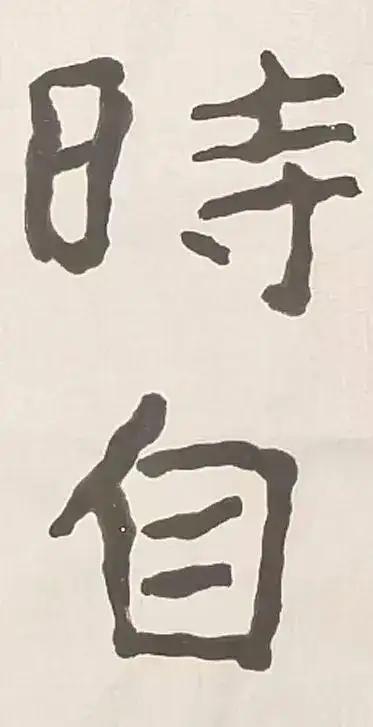

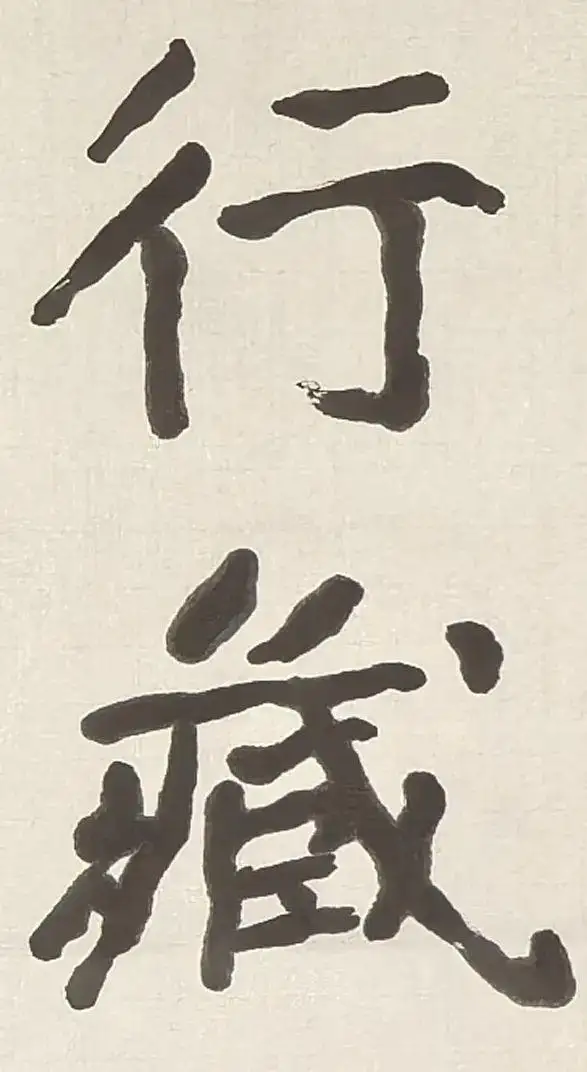

附金熙长榜书临考《郑道昭大基山仙坛诗》全文高清作品:

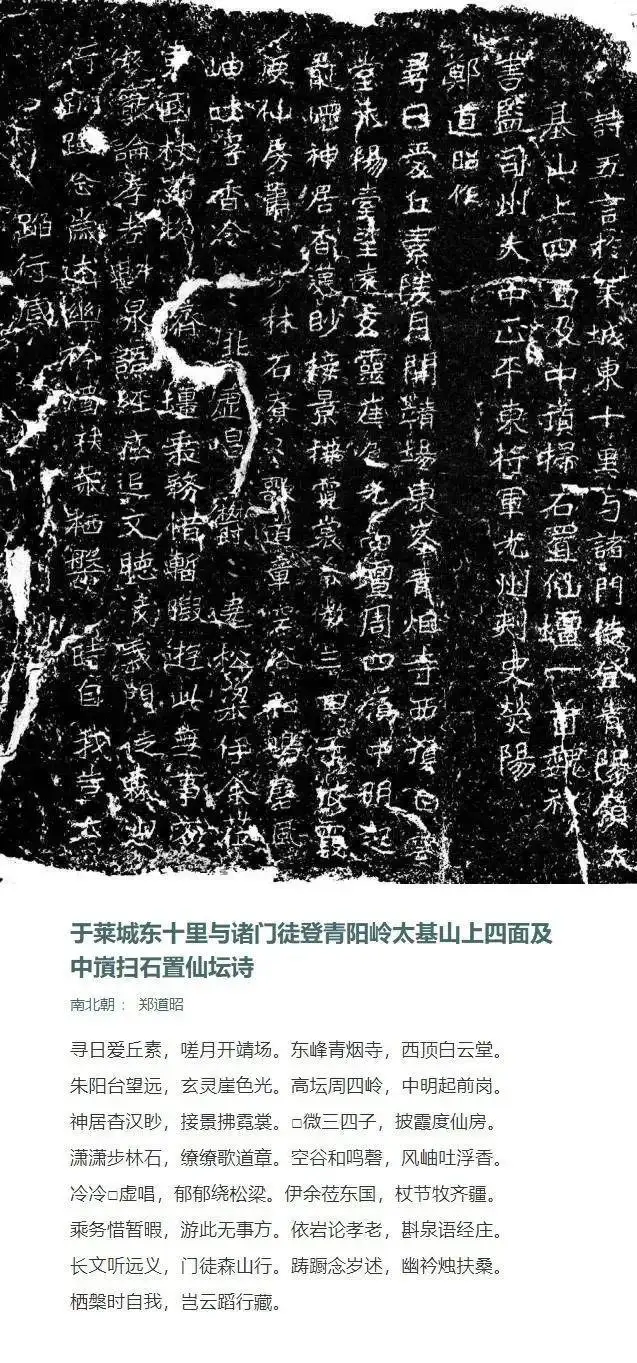

附:北魏郑道昭/于莱城东十里与诸门徒登青阳岭太基山上四面及中嵿扫石置仙坛诗

寻日爱丘素,嗟月开靖场。东峰青烟寺,西顶白云堂。朱阳台望远,玄灵崖色光。高坛周四岭,中明起前岗。

神居杳汉眇,接景拂霓裳。守微三四子,披霞度仙房。

潇潇步林石,缭缭歌道章。空谷和鸣磬,风岫吐浮香。

冷冷传虚唱,郁郁绕松梁。伊余莅东国,杖节牧齐疆。

乘务惜暂暇,游此无事方。依岩论孝老,斟泉语经庄。

长文听远义,门徒森山行。踌蹰念岁述,幽衿烛扶桑。

栖槃时自我,岂云蹈行藏。

编辑:善恒 善剑

图片:扬子涵

校对:段心照

责编:刘永伟

责任编辑:艺术品拍卖网