2025-08-15

在当代水墨艺术界,郭林山的名字与“宿墨山水”这一独特艺术语言紧密相连。这位以“废墨”为媒的画家,将中国传统山水画带入了充满现代哲思与废墟美学的全新境界。

郭林山先生,中国国画艺术研修院院长、郭熙艺术研究会会长,泰国朱拉隆功大学客座教授,国家一级美术师,北京林山美术馆馆长,郭熙艺术研究会会长,人民书画报理事会主席,文化参考报北京站副主任,北京万象书画院执行院长,黄宾虹再传弟子,宿墨山水创始人。身为黄宾虹大师的再传弟子,深谙传统山水画精髓。

宿墨:从废弃颜料到艺术涅槃

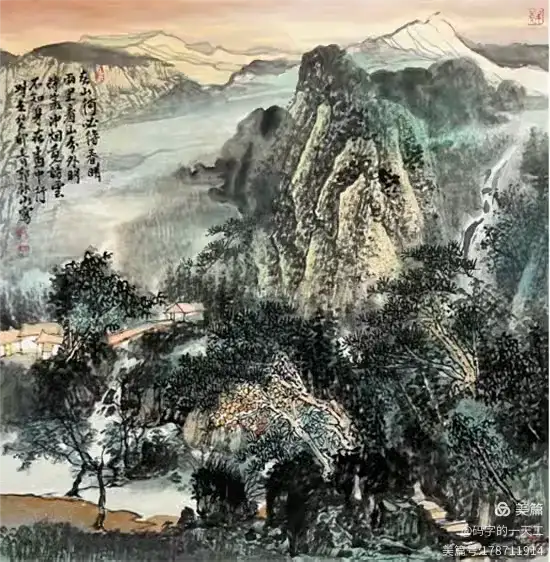

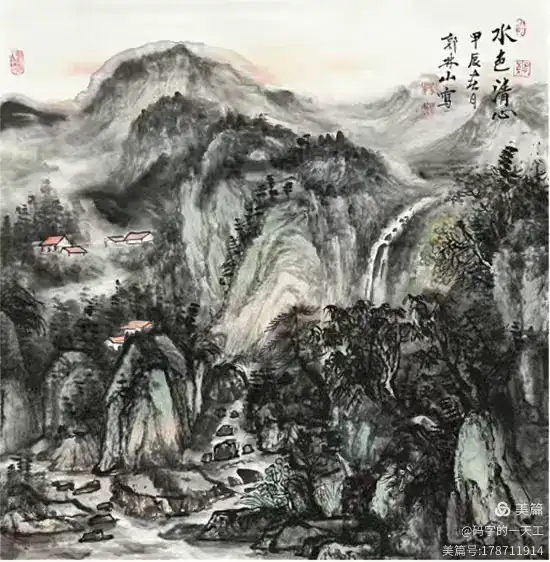

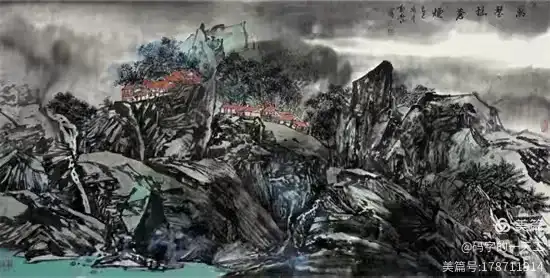

宿墨,即隔夜后胶墨分离的“废墨”,在传统水墨创作中因其易脏、易板而被视为禁区。郭林山却从中窥见新机——宿墨沉淀的胶质形成特殊颗粒感,墨色分离产生丰富的灰色层次。他大胆引入厨房调料等非常规材料调和墨性,使宿墨在宣纸上呈现出斑驳如青铜、氤氲如雾霭的独特肌理。这种对“废弃材料”的再造,本身就是对水墨传统的一次解构性致敬。

废墟美学:山水精神的当代转译

郭林山的山水世界跳脱了“可游可居”的传统范式。他以宿墨塑造的,是工业文明冲击下的精神图景——画中常现废弃厂矿、坍圮老屋、钢筋与自然交织的荒原。这些“废墟”并非绝望的终点,而是承载着时间记忆与生命韧性的精神载体。

传统解构:笔墨程式的现代突围

郭林山对宿墨的探索,直指中国画核心的笔墨体系。他刻意打破“墨分五色”的精致控制,利用宿墨的不可控性制造冲突——流淌的墨渍对抗严谨的勾勒,混沌的肌理消解清晰的轮廓。这种“破坏性创新”并非否定传统,恰似一场与古人的深度对话:在《山水重构》系列中,宋代山水的宏大结构被宿墨解离,又在新的视觉逻辑中涅槃重生,彰显出对水墨本质的深刻理解与拓展勇气。

争议与回响:水墨边界的开拓者

郭林山的探索亦引发讨论。有人认为其过度消解笔墨的纯粹性,也有人质疑“废墟”主题的审美取向。然而市场与学术界的双重关注印证了其价值:其作品进入香港苏富比当代水墨专场,中国美术馆为其举办“墨变”学术展。著名策展人王璜生评道:“郭林山的宿墨不是技术炫技,而是将水墨拉入当代生存体验的勇敢实践,他让山水画真正拥有了属于这个时代的呼吸。”

郭林山以宿墨为刃,劈开了传统水墨通往当代语境的荆棘之路。他的画布上,宿墨的斑痕是时间的拓片,废墟的意象是文明的镜鉴。当古老山水在宿墨的浸润中蜕变为承载现代人精神困顿与希冀的“新山水”,我们看到的不只是笔墨技法的革新,更是一种文化基因在当代语境中的顽强再生——废墟之上,水墨精神正完成它震撼人心的涅槃。

责任编辑:艺术品拍卖网