2025-08-05

周桃华華龍軒画馆制监

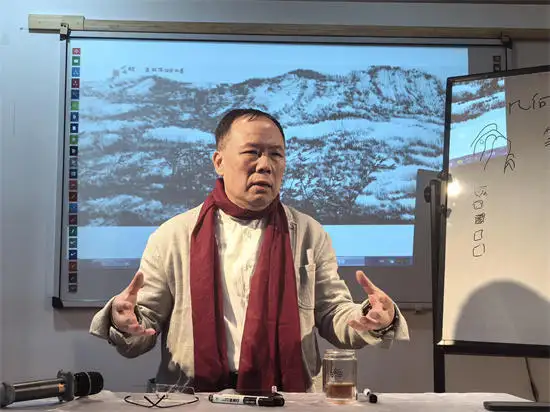

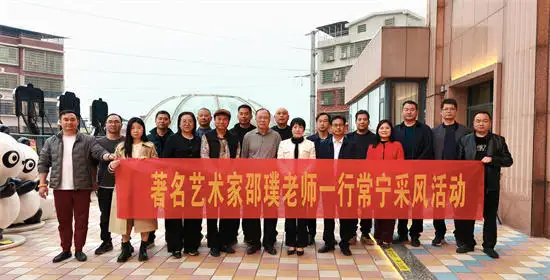

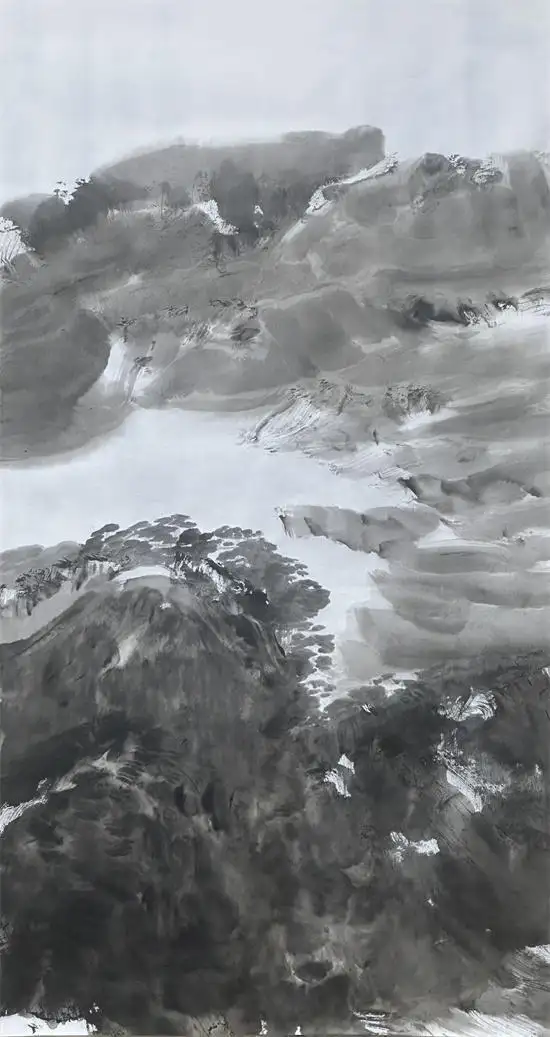

2025年夏季,由湖南美术家协会艺术委员会、邵阳市美协焦墨艺术学会、邵璞焦墨艺术(邵阳)工作室主办,方门竹策划主持的“邵璞关于中国当代焦墨继承探索中重要问题的讲座”,在邵阳市开篇,跨时三个月时间,在隆回、花瑶、常宁、武冈、城步、洞口等地,与湖南焦墨作者深入对话。

中国焦墨艺术的历史可追溯至魏晋时期,早期以干笔勾勒为主要特征。

唐代张彦远在《历代名画记》中对墨法的论述,为焦墨艺术发展奠定了理论基础。五代荆浩提出“有笔有墨”的绘画理论,其作品《匡庐图》中干笔皴擦的运用,可见焦墨笔墨痕迹。现代中国画大师黄宾虹先生以“干裂秋风,润含春雨”的焦墨技法,将焦墨认识和运用推向新的高度,将中国画技法总结出五笔“(平、留、圆、重、变),”七墨“(浓、淡、破、积、泼、焦、宿),对后代艺术家产生深远影响,极大地带动了焦墨艺术作为独立画种的建立与发展。当代焦墨大师张仃先生、当代大家赖少其先生等大家把焦墨艺术融入自己的主体艺术发展道路并相继拿出了焦墨代表性作品,特别是李可染先生、张仃先生和罗铭先生在在二十世纪初隆重深入自然和生活倡导进行写生创作活动,助力张仃先生把焦墨艺术一同带入中国画艺术的主流舞台和争鸣,让当代中国的焦墨艺术首次获得前所未有的关注与展开。

当代中国焦墨中国画继承者们推动焦墨发展的高峰何在?阐述中国画焦墨的现状,需要回答这个问题,关于这个问题的答案,可能存在争鸣和争议,没有标准答案,我在此提供的答案依据的是国家博物馆一个国家基金研究项目的研究成果。2019年,崔东湑先生组织推动国家级焦墨研究,由国家博物馆牵头申请到国家艺术研究基金,该基金旨在国家博物馆领导支持下,由清华美院张仃艺术研究中心、清华美院吴冠中艺术研究中心、国家博物馆、《收藏》杂志等部门的专家组成专家组,耗时多年,依托国博的中国画藏品、张仃先生作品藏品,最终推出研究成果《中国焦墨山水画研究》。该研究成果里,对当代焦墨山水画的发展与创新人群里,在涌现的众多焦墨创作研究中备受关注的新人里,对黄国强、梁耘、李庚、曾来德、邢少臣、初中海、丁杰、曾翔、邵璞、穆加善、崔东湑、王界山、谭长德等13位画家的焦墨艺术作品及其焦墨艺术主张作了介绍。这是第一次,从专业角度,比较权威、全面、全方位对中国画发展里,从历史角度对当代焦墨作者和作品进行的梳理。

在焦墨艺术聚焦在焦墨的局限里,探讨出局限中的无限及焦墨里的五笔七墨,探讨焦墨里的工笔、白描、大小写意、没骨、积墨、材料、人物、花鸟、山水、环境等等。中国画本质是在不确定性中,找到确定、意外惊喜、巧夺天工!

中国画的另一个最重要的隐藏最深的功夫:融合!融对立于统一,融辩证于统一,融不和谐于另一种和谐,容错误于真理,融丑于美,融死亡于新生,融杂音于歌声,包括:理念融,笔墨融,音律融,黑白融,数量融,突破融,时间融、强弱融,对比融,繁简融,干湿融,矛盾融,清浊融。

有史以来,中国画代表性作品,无一不是因“融”这一环节建树、突破、破立、吐故纳新而成就。

对于焦墨而言,中国画史角度,焦墨空白多,从现代艺术角度,焦墨比较新,从传统与创新角度,焦墨的作者与作品数量还属于少。

关于焦墨艺术师传统的主要任务在于阅读、研究、总结传统经典作品的布局、设色、笔墨、深度、树木处理、山石处理,以及传统经典作品中的失误之处。学习方法重在坚持不断阅读古画,特别争取机会阅读原作。

关于焦墨艺术师水墨及其他艺术,水墨是中国画涉猎最广、最深、最全面、最久远的画种,焦墨与水墨同族同种同宗,水墨与焦墨从内部和深处有着千丝万缕的关系,是焦墨艺术探索的先行者、建树者。单纯从焦墨出发而焦墨是认识上的误区,也是不存在的。这部分重点可以放在现当代的艺术大师部分,如黄宾虹、傅抱石、赖少其、张仃、张大千、李可染、吴长江、李翔、田黎明、李晨等作品都对焦墨有启发。

吴长江:1982年毕业于中央美术学院,中国人民大学艺术学院名誉院长,中央美术学院教授,曾任中国美术家协会分党组书记、驻会副主席。著名版画家,特别擅长用黑白和灰色调处理画面,他的作品对焦墨艺术极具启发性。

铜版画属于凹版画,也称蚀刻版画。

吴长江先生多年来对我在焦墨艺术上各个层面给予指引、支持与教诲。吴先生热爱青藏高原,坚持进藏写生创作,以青藏高原为艺术题材和生活的高地。

这幅作品的技术难度非常高,每一微小的空间都有笔触、方向、转折、起伏、虚实,一个角度看到安静,一个角度看到心跳,一个角度看到心地。这幅作品的完成需要直接和间接刻画时间是多少?画面完全在一个灰度里,人、动物、天地、生活、工作融化于草木层面,草木包含阳光温暖,灰调的力量渗透在纸上,在西藏到处都是坚硬,只有草木,牦牛的绒毛,人的肉体融汇出生命的温暖,聚焦到这一部分物象时也就聚焦出了诗意,聚焦出西藏独有的自然物我的感情。

从吴长江先生此幅作品中而可以得到如下结论:

灰调是艺术塑造自然非常重要的选择!灰调来自思想,来自设计、来自取舍。

笔触、刀痕在这里完全与草木、与绒毛融为一体后,美感油然而生。

焦墨如果表达刻画自然?如果笔墨细致入微分解能丝丝入扣如此,灰度剥丝抽茧如此,焦墨会给出我们一个什么样的艺术面貌?

写意,无论大写意还是小写意,都不是随意、大意、任意。

赖少其的山水画继承了新安画派与黄宾虹脉络,同时吸收版画技法,作品如《黄山烟雨》兼具写实与写意,被誉为“穿越古今的画坛巨匠”。70年代后他多次登临黄山,创作《黄山飞瀑》《万松图》等,以刀法入画,展现黄山雄奇与云海变幻,形成独特的“黄山美学”。

两种对立的笔法,在一种观念理念的指引下,被提纯到一定高度深度精度时,一个新的突破才会产生才会被确立。

李翔作品与焦墨相反,其表现完全在水中展现开来,无骨有心,无形有意,湿润到极致。在高满载水的单元里,突破极限。这对焦墨创作也具有极大的启发性。作品面貌一看就清晰:源自太行山!山体部分的自然结构逻辑关系正确?自然生态山石与生物比例关系正确?自然山石生物设色正确?有景无笔?

是中国画!不像中国画!

没有看到墨的影子,去核心墨,完全采用色,宣纸上,大量用水,用毛笔完成中国画构成,这个是李翔中国画艺术的特色所在。这个特色是由一张一弛,一吐一纳,一取一舍承载实现的。

借鉴:不能在强调个性时,丢掉不能丢掉的东西,心中的东西也需要标准,需要感人,不能脱离道理、脱离具体、脱离科学。理念融。

关于焦墨师自然,是中国画最艰巨最漫长的必修课题

焦墨师自然:所见之处所到之处。注重视频、摄影、黑白摄影、白描、现代艺术和一切黑白相关的表现。

古人师自然最完整的范例要首数石涛。石涛的经历可以看出,艺术与师自然是必然必需的共生逻辑关系。在古代艺术家里,石涛留下可见的作品也是最多的。

自然需要面面俱到,但更重要的是吃透其中一方水土,吃透一棵树,吃透一个四季。俗话说“一叶知秋”“一叶障目”,老子说:“一生二,二生三,三生万物。”

焦墨师自然,贵在研究物体的阴阳关系,几何形态性质,生态共生模式,生态大小比例模式。

自然不能有笔墨制造,笔墨一切的根据来自自然,一切个性来自自然,一切变化来自自然。笔墨一切正确表达来自自然;笔墨一切错误出现来自自己。

石涛半生云游,足迹遍及湖广、苏浙皖等地,饱览名山大川,提出“搜尽奇峰打草稿”的创作理念,反对当时画坛盛行的摹古风气。在宣城时期(约1670年后),与画家梅清等人交往密切,艺术风格逐渐成熟,作品如《渊明诗意图》融合了自然观察与个人感悟。1690年因两次迎驾康熙“南巡”,受邀北上北京,但三年后南返,公开明宗室身份,晚年定居扬州,建大涤草堂,以卖画为生。其间创作了《淮扬洁秋图》等代表作。

山水画:构图新奇,善用“截取法”表现深邃意境,笔墨纵肆豪放,尤擅湿墨技法,营造氤氲气象。

花鸟人物:花卉画潇洒隽朗,人物画生拙古朴,如《竹石图》清气袭人。

提出“一画论”,强调艺术的本源与个性表达,主张“笔墨当随时代”,反对僵化模仿,其《苦瓜和尚画语录》对清代及近现代写意画影响深远。摹古派王原祁曾赞其“海内丹青家当推石涛为第一”。约1707年逝世于扬州,临终前完成《设色山水册》。其作品与理论打破传统束缚,启发了扬州画派及后世艺术家,被誉为“三百年来仅此一人”。

关于焦墨师文学

文学角度—诗意,核心是哲学观,世界观,方法论,提炼、对比、分析、定性。

经常有人问,文学是什么?怎么就叫“文学”了?

文学关系的是世界观和思维方式,是一个思想建设的基础,可以说文学是“为人”的一个基础上的基础。也可以认为:文学里包含哲学、数学、自然科学、理学、国学、天文学、历史学。文学相当于有政治、社会、组织、个人等多个中心,而不是只有个人一个中心。

文学的基本内容涉及若干组世界观和方法论:包括宇宙观、人生观、价值观、伦理观、自然观、逻辑观、资本观、大小观等等。

方法论有对比归纳、辩证论、历史唯物、存在、抽象与概括、易经、道德经,实证等等。

如果只是从绘画学习绘画,可以视为没有文学;如果能从更多视角理解绘画,可以说就有了文学。

可以认为:没有文学时,一个艺术只具有工具性,有了文学后,工具就获得了血液,得到生命。这就是文学与艺术的最重要的生死关系。

焦墨艺术突破的科学和专业角度下的方向问题

水,纸,墨的角度突破发现极限。

焦墨因为局限于毛笔、宣纸、焦墨三个因素,对此三个因素的放大展开挖掘就特别重要,不能依使用惯性理解和运用这三个因素。

与笔相关的因素需要放大的有:软硬、毛的细腻程度、大小、用笔的运动方式、落笔速度、手指、其他材料工具等。

与纸相关因素需要放大的有:棉料、净皮、高丽、纸的厚薄、生熟、新老、环境的干湿度等。

与墨相关需要放大的有:因为直接用墨水,墨水本身不具有焦墨性质,如何确定墨水成为焦墨程度?

油烟墨的色泽范围?松烟墨的色泽范围?研磨的色泽范围?

特别禁忌:容器内墨水开瓶即用,含水度达不到焦墨程度,焦墨画作不会产生出来焦墨作品,会产生另外一些面貌,久而久之会偏离焦墨范围而不知。

对墨的挖掘重点,在于如何找到枯笔。枯笔是焦墨用笔用墨的核心所在。

无枯墨里只有黑,墨分五色,是通过水和枯实现的。

张彦远《历代名画记》对墨的构成、制法、特性与焦墨及其历史运用沿革有比较清晰地阐述,非常重要。焦墨中国画,因其放弃用水和其他颜料,画的基本元素浓缩墨这一个奇点上,对墨的深度解析、开发、定性、定量,成为着力研究解决的十分重要的基础课题。

凡墨,烧烟凝质而为之。取桐油、清油、猪油烟为者,居十之一;取松烟为者,居十之九。凡造贵重墨者,国朝推重徽郡人。就其贱值桐油点烟而归。其墨他日登于纸上,日影横射,有红光者,则以紫草汁浸染灯芯而燃炷者也。

凡爇油取烟,每油一斤,得上烟一两余。手力捷疾者,一人供事灯盏二百副。若刮取怠缓则烟老,火燃质料并丧也。其余寻常用墨,则先将松树流去胶香,然后伐木。凡松香有一毛未净尽,其烟造墨,终有滓结不解之病。凡松树流去香,木根凿一小孔,炷灯缓炙,则通身膏液,就暖倾流而出也。

凡烧松烟,伐松斩成尺寸,鞠篾为圆屋如舟中雨篷式,接连十余丈。内外与接口,皆以纸及席糊固完成。隔为数节,小孔出烟,其下掩埋砌砖先为通烟道路。燃薪数日,歇冷入中扫刮。凡烧松烟,放火通烟,彻头彻尾。靠尾一、二节者为清烟,取入佳墨为料。中节者为混烟,取为时墨料。若近头一、二节,只刮取为烟子,货卖刷印书文家,仍取研细用之。其余则供漆工垩工之涂玄者。

凡松烟造墨,入水久浸,以浮沉分精悫。其和胶之后,以槌敲多寡分脆坚。其增入珍料与漱金、衔麝,则松烟、油烟,增减听人。其余墨经。墨谱,博物者自详,此不过粗纪质料原因而已。

墨色,墨色是黑色的一种。墨是以松烟制成,中国传统水墨画有“墨分五色”之说,这是因用水的不同有焦、浓、重、淡、清之别。

墨分五色,(每位画家有每位的分发,形成的五色不同。)中国画中“墨”并不是简单地看成一种黑色,表现物象时,可通过墨的“干、湿、浓、淡、焦”五种不同的浓淡程度使画面产生色彩的变化。其中“干”与“湿”是水分多少的比较;“浓”与“淡”是色度深浅的干,墨中水分少,山石的皴擦多用其表现,以产生苍劲、虚灵的意趣。

湿,墨中加水多,多用于渲染,或使画面具有湿润感,表现水墨淋漓的韵味。

淡,墨色淡而不暗,淡而不失丝绸绘画作品神,远端物象或物体的明亮面多用其表现。

浓,墨色浓黑,近端物象或物体的阴暗面多用其表现。

焦,比浓墨更黑,常通过勾点或皴,来突出画面。

这是最基本的墨色分层,其实墨色的变化是丰富多彩的,每一分层的墨,都可以分出更多的变化。

当进入隋唐时期,尤其在盛唐时期,对于墨色的运用到了一个高度发展阶段,这时期不仅是墨,更重要的是各种矿物质色彩的运用,如敦煌壁画、盛唐时期的重彩工笔画。在人物、花卉和青绿山水画方面,这个时期的作品表现出依靠色彩的铺排晕染的倾向。如,李思训的山水画即是以“青绿为衣,金碧为纹”。色彩的用量加大,使中国画色彩的艺术表现力进入最灿烂绮丽的时期。到中晚唐时期,中国画中墨色的作用不断彰显,这个时期的张彦远在《历代名画记》中以“运墨而五色具”概括出墨的运用。墨的运用经过历史的发展演变成为中国画的主体语言,以墨代色,产生了墨分五色的说法。墨分五色指焦、浓、重、淡、清,实际指的是墨的丰富变化。以墨当彩写形貌色,从绘画艺术角度看,就是在创作过程中强调主观意识。

经过五代双钩填彩与落墨画法之定格,五代十国的绘画墨法丰富起来,水墨及水墨淡着色山水画至此已发展成熟。两宋绘画的黑色在隋、唐、五代的基础上获得了新的发展。风格日趋多样。文人画的兴起与宫廷绘画的繁盛成为这一时期的新特征。“水墨渲染”成了国画表现的一股主流,强调了笔墨意蕴。在元代又向着水墨领域深入,墨法的拓展更为丰富,人们崇尚主观意兴抒发,使墨色之便达到高度的审美境界。在写意花鸟画中,画家将多彩的物象用墨色生动地表现出来,这里的墨色就是彩色。到了明清时代,水墨大写意繁兴,明代花鸟画领域青藤、白阳的水墨写意画法使水墨发展达到高峰。清代八大山人、石涛的墨色更能体现画者的情感与审美观念。

画中器物由一至万物生发的比例确定关系规律

中国画内中的物体比例关系,因为是写意哲学下,比例是由视觉对平面观察设定,在运笔过程中完成的,其合理性影响整个画的结构和最终品相。

画作内中国画物的大小确定,其实是从一开始的一个点推演出来的,比如一群山在平面的落定,就决定了近处树木的高矮程度,也决定了画中人物和建筑的大小程度:反之亦然。画中每一物物单一都是互为尺寸生成的依据。经常有的作品在这个方面没有深刻把握,就出现了画中某一物的不和谐。这个在传统绘画理论里没有给出明确的总结,其实这一点的运用是不可或缺的基础美学设计规律。

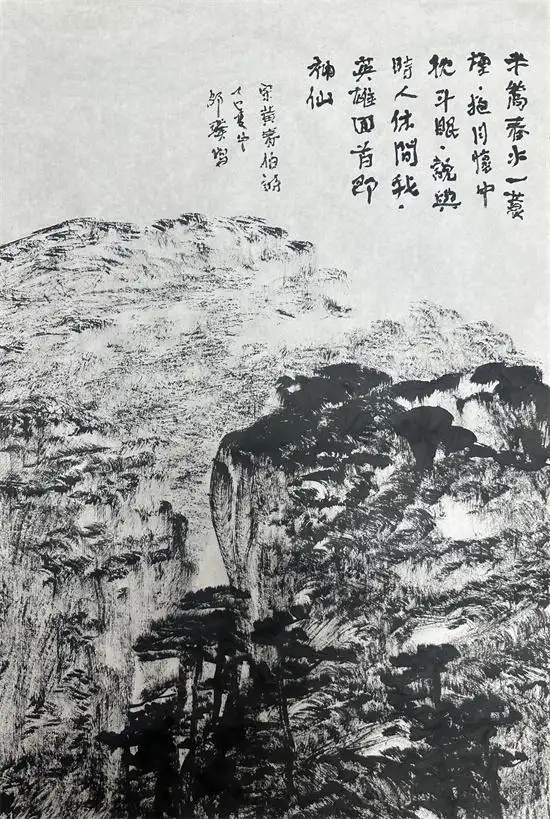

焦墨艺术作为独立艺术单元,成像、成意、成品、成作的内在逻辑需要从以下六个层次推敲:器物(形)象达成?器物物(质)达成?器物(气象)达成?器物(情)感达成?器物精(神)达成?器物超(然)达成?

其中首要的是器物的“形”和“质”的达成,以山为例,山有象和风貌是焦墨反映的难点,如果没有从阴阳、结构、几何关系把握山的内部真实,“象”是达不到的。每一座山有每一座山的质感,每个季节,每座山有特殊的装束态,如果这个“质”感没有在笔墨里表现出,作品就不会有独立存在的面貌。所谓器物精神达成的“神”是指有“生命”感和美“生命”感,所谓器物超然的“然”,是指有“仙女,神仙”之态。对这几个层次也可以理解为,中国画和焦墨从无到有,由低到高,从提炼到真金的工程。

笔墨需要经过四个从有到无的过程,即:

“有笔到无笔!”“有痕到无痕!”“有形到无形!”“有心到无心!”。

所谓:得意忘形,大象无形,大道至简。

笔用来表形是一个阶段,用来表象是一个阶段,用来表意是一个阶段,用来表心是一个阶段。

所谓得心应手,心手合一,天人合一。

灰是焦墨艺术关键之中的关键

灰的种类?黑的种类?画中黑色调的分布规律?黑的误区?接近墨的黑最丑?100%的黑和灰都来自对比?

100%的灰黑产生于干枯和人笔运动?来自无意识的精神状态?

深入,是突破的关键所在!积墨算是一种必须运用的技巧!

焦墨的核心是探索枯笔中的宇宙!自己笔墨里主要弊端是什么?需要作者特别意识到!自己真正能搞出来的表达是什么?需要明白?笔表达的局限?

一幅作品里,黑白灰如同五线谱上的音符,勾皴点染,每一笔都有独自意义承担独自任务,每一笔有对错得失,五线谱被奏唱出来就有是非,听得出是非。

焦墨里的笔墨具有相生相克关系,对比关系,排他关系,对比中产生黑白灰,产生质感、格调、气韵。如果有一笔不合理的黑落到画面,整体的黑白灰都要因此变化。

关于枯笔,焦墨中的灰,由枯笔产生,这一点也是十分重要的认识。枯的程度、枯的方式、枯的种类的多寡,决定焦墨的丰富和表现力。

确立几何思维,避免平面思维

我们通常在很长的时间里,一直囿于平面思维,因为纸是平面的。其实我们表现得对象无论从哪个角度理解,都永远是几何形态,无论用白描还是泼彩都不能改变物体的几何形态本质,所以让线、点、皴如何承载几何,首先是认识问题。

所以说评价一幅作品好坏优劣是非,表面看是好看不好看?舒服不舒服?首先是有没有不舒服?究其内在就是:笔墨通达自然物象:用笔通达了笔墨科学使用:笔墨通达了到了音符与旋律;整体通达了物体的结构,通达视觉科学;通达赋比兴原理。

关于焦墨的设色

纵观中国画历史产生的大师,成功之处莫非以下三个高处:精神思想领先,设色独到,笔墨创新。

设色能力,需要一个复杂漫长的过程培养。我们看李翔先生的点彩山水,但不到一点死墨,通篇青翠,如沐竹林、如泽溪谷,画其中的色调成为一种强烈的特征,李翔先生在书画工具箱里,主动放弃使用墨,海量使用水,这种大胆的断腕般的取舍就是在设色。

吴长江先生的作品无论素描、铜板,同样通过设色上,突出了格调,情调,音调,调门,这种设色,通过学院派特有的细腻、深入、刻画、探究的笔触,使他的作品呈现了学院独有的思想与美学哲学深度、书卷气、精英精神和精品神品逸品的面貌。

用同样原理,反观其他不够完美的作品,大量可能就是在设色上出了问题,局部看优势很多,整体上有支离破碎感。

可以说:设色事关整体的格调、气象、气韵、气派。用什么,不用什么,选择的底层根于美学哲学思想高度,文化积累程度,眼界宽度,综合素养深度。

关于焦墨行为模式、对景创作

每位追求者都有自己的模式,在各种模式这种需要特别研究和探讨的写生模式中的弊端。

写生(囿于一个时空+一个时间段)。

写生最根本使命是绘画之于观察器物,不在于彼时描写,如果这个认识偏离了观察而落进描写结果是不一样的。

贯通器物结构、气质、生成本质等等依赖于观察,因为观察在房间是难以全部实现的,所以要出去写生。

但是我们还有追究写生的时空里还有什么没有,还有什么能够替代的?最高潮的名山大川、动态的自然、四季的自然在印刷物、摄影和视频节目里完美保留着,随时可见,清晰回放,反复可观。写生观察,我们如果能更好地主动地明确地理性地调动这些可资观察的媒介,观察会提高到什么程度可想而知!这是我个人对传统写生概念方式的思考,也是我对写生方式的探索、补充和建议。

其实艺术创作在写生环节还有一个现象需要留意,写生容易伴随对景创作模式的产生,有可能产生对景观客体的严重依赖,仿佛拐杖效应,这种倾向可谓写生伴生职业疾病,一旦患上此类疾病,创作将从大道步入一种胡同。写生时把对器物机理和笔墨表达的发现、提炼、概括作为首要使命,重视发现了什么?又发现什么?而不是把什么画得更像?

责任编辑:艺术品拍卖网