2025-07-31

花勇兵,男,1971年生,师从朱零。现为安徽省美术家协会会

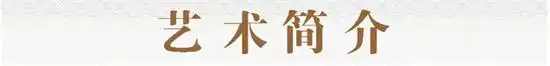

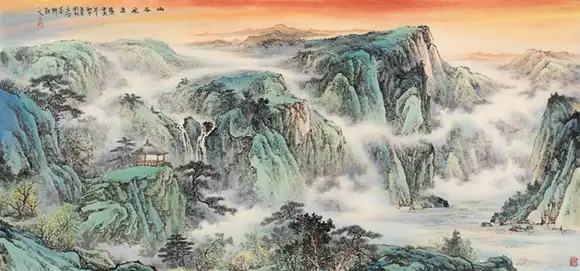

员,安徽省工笔花鸟协会会员,中国长城书画院特约画家,中国松岳书画院院长,安徽省《新安画报》书画院画家,中国国际科技促进会创新工作委员会名誉顾问,中国陶瓷研究院特约画家,国际书画家协会会员,中国延安文艺协会会员,中国成人教育协会艺术顾问。作品《雪映古塬天地清》参加2019大美观音山首届全国中国画山水作品展,作品《幽谷深壑》参加2019年蒲江全国中国画写意作品展,被蒲江美术馆收藏。

一、引言:笔墨承千古,心源启新章

在当代画坛的多元语境中,山水画家花勇兵以他的灵妙之笔,在传统与现代的交织中探寻着属于自己的艺术坐标。他深耕古典山水脉络,以宋人“格物致知”为精神锚点,遍访荆浩、关仝、董源、巨然之丘壑,细究刘松年、李唐、马远、夏圭之笔墨,于范宽的雄浑、郭熙的灵动中观照自然真意,又在元四家的萧散、明四家的雅致里摩挲文人风骨。从吴湖帆的清逸到邓午昌的苍润,从祁昆的工致到近现代诸家的变革,他如采英撷华的行者,将千年山水的精神基因熔铸于笔端。十余载行旅山河,他以心为镜,观照自然丘壑的呼吸,让传统法度与时代气韵在宣纸上悄然生长,最终形成“墨彩浑融,形神俱备”的独特画境。此般创作路径,恰似在时光长河中架起一座桥梁,既让古典山水的月光流淌进当代,亦让时代的朝晖为传统笔墨镀上新生的华彩。

二、师古溯源:在传统根系中深植精神基因

(一)宋人山水的格物精神与笔墨基石

画家花勇兵对宋画的钟情,始于对“格物致知”精神的深刻认同。宋代山水画家以“察物”为径,穷究山水之理,范宽“师古人不如师造化”的箴言,成为他观照自然的精神指南。他研习荆浩《笔法记》中“六要”之妙,于关仝“峭拔苍劲”的太行山水间领悟“骨法用笔”的真谛,在董源、巨然的江南烟岚里参透“淡墨轻岚”的氤氲之美。对刘李马夏“院体山水”的研摹,让他深谙构图的险峻与笔墨的爽利——马远“一角”的留白智慧,夏圭“半边”的剪裁意趣,皆化作他画面中虚实相生的节奏密码。这种对宋人山水的深度解构,并非简单的技法复制,而是将“格物”精神内化为对自然物象的精微观察与哲学思考,使笔下山水既具“应物象形”的形质,亦含“澄怀味象”的意韵。

(二)元明文人画的笔墨嬗变与精神滋养

从宋人的“格物”到元人的“写意”,花勇兵完成了从“形”到“神”的审美跨越。黄公望《富春山居图》的平淡天真,王蒙《青卞隐居图》的繁密苍郁,倪瓒“一河两岸”的疏淡萧索,吴镇“墨竹钓舟”的孤高清远,构成了他对文人画精神的最初认知。他尤其醉心于倪瓒“逸笔草草,不求形似”的笔墨哲学,将其转化为对画面意境的诗意追求。明四家的雅俗共赏,则让他看到传统笔墨在世俗语境中的变通可能——沈周的雄浑厚重、文徵明的秀逸清润、唐寅的洒脱灵动、仇英的工细明丽,如同色彩斑斓的调色盘,为他的小写意创作提供了多元的笔墨范式。在对元明诸家的临摹与思考中,他逐渐明晰:传统并非凝固的标本,而是一条流动的长河,每一次对前人的回望,都是为了在新的时代语境中找到属于自己的摆渡舟。

(三)近现代名家的革新启示与技法融合

当历史的车轮驶入近现代,传统山水面临着前所未有的变革浪潮。吴湖帆的“没骨山水”以色彩破墨,邓午昌的“青绿山水”融西法于传统,祁昆的“细笔山水”在工致中见意趣,这些探索如同一束束强光,照亮了花勇兵的创作视野。他尤其沉迷于吴湖帆笔下“烟云供养”的朦胧之美,将其色彩技法与宋人的笔墨骨架相融合,在青绿水墨间寻找新的平衡。邓午昌对自然光影的捕捉,让他意识到传统山水亦可拥有“光”的维度:祁昆对细节的极致刻画,则启示他在小写意中保留工笔的精微——这种对近现代名家的“转益多师”,本质上是一种对传统的当代转译,让古老的笔墨语言在现代审美语境中重新焕发活力。

三、师法自然:在山川行旅中重构山水意象

(一)十年行旅:目识心记中的自然密码

“读万卷书,行万里路”,是中国文人画家的传统修心之道。画家花勇兵十余载遍历名山大川,从黄山的奇崛到泰山的雄浑,从桂林的灵秀到三峡的险峻,每一处山水都成为他“外师造化”的课堂。他携笔带纸,于山巅水畔静坐终日,观云气之聚散,察草木之荣枯,听泉声之幽咽,悟山石之纹理。在黄山,他目睹“云海翻涌如万马奔腾”,遂以大笔泼墨表现云气的动态;在桂林,他沉醉于“江作青罗带,山如碧玉簪”的秀丽,于是以细笔勾勒山石轮廓,敷以石青、石绿,尽显江南山水的温婉。这种“目识心记”的写生方式,并非对自然的机械描摹,而是一种“以心观物”的精神对话——他如同自然的诗人,用画笔捕捉山水的气韵生动,将物理空间的“山水”转化为心灵空间的“境界”。

(二)心源造化:从自然之景到艺术之境

对花勇兵而言,写生不仅是收集创作素材的过程,更是“中得心源”的精神修炼。他深谙石涛“搜尽奇峰打草稿”的真谛,将自然山水的形质与自己的情感、学养相融合,进行创造性的转化。在一幅描绘太行山的作品中,他以宋人斧劈皴表现山石的坚硬质感,又以元人淡墨渲染山谷的深邃,再融入近现代画家对色彩的敏感——赭石与花青的交织,既保留了传统浅绛山水的雅致,又赋予画面以现代视觉的冲击力。这种“以传统之法写当下之景”的创作理念,让他的山水既具“古意”又有“新象”:笔下的峰峦丘壑,既是范宽笔下“如行夜山”的雄浑再现,亦是当代人对自然山水的全新感知;画面中的烟岚云岫,既含倪瓒的萧散之意,亦流淌着现代人对诗意栖居的向往。

四、自成一格:墨彩浑融中的传统当代表达

(一)笔墨之道:在传承中创新

画家花勇兵的小写意山水,以笔墨为骨,以色彩为肉,构建起独特的语言体系。其用笔取法宋人之严谨,又融元人之率意——勾勒山石时,中锋侧锋兼用,线条如“屋漏痕”“折钗股”,兼具力度与韧性;点苔则借鉴沈周“胡椒点”之法,或聚或散,如落英缤纷,为画面增添生机。用墨上,他深谙“墨分五色”之妙,以淡墨写远山之朦胧,以浓墨醒近石之精神,宿墨、焦墨的巧妙运用,更让画面层次丰富如深潭之水。尤为值得称道的是他对色彩的创新性使用:在传统浅绛、青绿的基础上,他大胆引入西方绘画的色彩构成理念,以石青与藤黄的碰撞表现秋山的绚烂,以花青与朱砂的对比凸显春溪的活泼,这种“墨彩浑融”的技法,让传统水墨在色彩的辉映中焕发出新的生命力。

(二)意境之美:传统精神的当代诠释

“画以意境为上”,花勇兵的山水始终以意境营造为核心。他的作品中,既有“行到水穷处,坐看云起时”的唐人诗意,亦有“采菊东篱下,悠然见南山”的魏晋风骨,更不乏现代人对田园牧歌的眷恋。一幅《溪山清远图》,近景板桥流水,中景竹篱茅舍,远景峰峦如黛,云气在山间流动,仿佛一首无声的田园诗——这里没有都市的喧嚣,只有自然的静谧与心灵的安宁,传统文人“天人合一”的哲学思想,在此转化为当代人对精神家园的守望。另一幅《秋山图》则展现出截然不同的意境:满山红枫如烈火燃烧,瀑布如白练悬挂,山脚下几间房屋掩映在秋色中,暖色调的运用与强烈的视觉对比,传递出对生命激情的礼赞,传统山水的“萧瑟”意趣在此被赋予了蓬勃的现代生命力。

五、结语:在守正创新中续写山水新篇

画家花勇兵的小写意山水画创作,是一场在传统与现代之间的优雅舞蹈。他以“守护传统”为根脉,在千年山水的经典图式中寻得精神的原乡;以“顺应时代”为双翼,在当代审美的天空中探索新的飞翔姿态。这种创作理念,既非对传统的盲目崇拜,亦非对现代的刻意迎合,而是一种基于文化自信的创造性转化——他让宋人的严谨与元人的洒脱在笔下相遇,让青绿的典雅与水墨的氤氲在纸上对话,让自然的形质与心灵的意象在画面中共生。当我们凝视他的作品,既能看到范宽笔下的“大山堂堂”,亦能感受到当下山水的时代心跳,这种“古意新声”的艺术追求,或许正是传统山水画在当代语境中最具生命力的存在方式。在未来的艺术之路上,画家花勇兵将继续以笔为舟,在传统与现代的长河中溯流而上,为中国山水画的发展续写更多精彩的篇章。

(作者:赵元焌,编辑:杨帆,部分资料查找由AI辅助完成。)

责任编辑:艺术品拍卖网