2025-07-16

周桃华華龍軒画馆制监

山水画巨匠:记西藏山水画创始人、奠基者刘万年

廖鹏程/文

雪域拓荒:从陇原到高原的使命

1949年生于甘肃秦安的刘万年,1970年怀揣画笔走进西藏,自此与这片“神山圣水”结下毕生之缘。初入高原,传统山水画的柔秀笔墨在苍茫雪域前黯然失色——江南的烟雨皴法难绘冰川的凌厉,古典的留白无法承载高原的磅礴。在四川美院进修时,石鲁笔下黄土高原的雄浑之气如惊雷般震醒了他:“荒原亦可入画!”。他毅然舍弃模仿古人,转身直面西藏的原始野性,誓言“为青藏高原立传”。

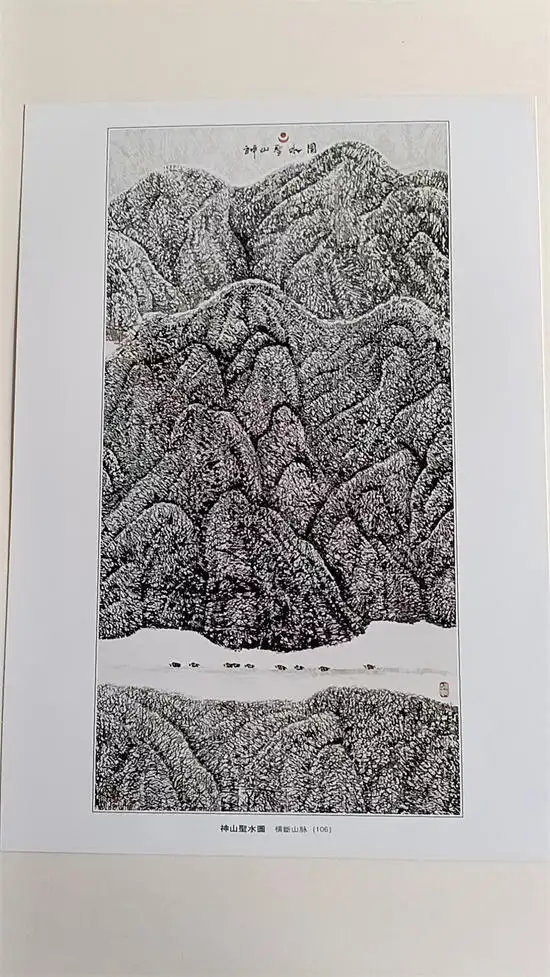

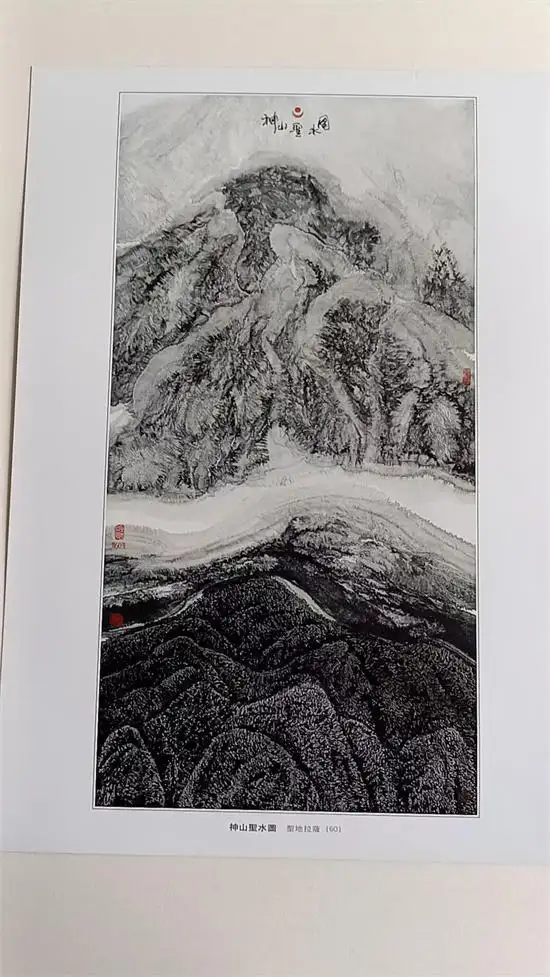

四十余载寒暑,他踏遍羌塘荒原、横断山脉,在缺氧与病痛中捕捉风的轨迹、山的魂魄。西藏山水的独特性——地壳挤压形成的断裂式结构、稀薄空气下的“无透视”叠嶂、日光暴晒风化的奇异肌理——成为他艺术革命的起点。

笔破洪荒:技法体系的颠覆性创造

为驯服雪域的视觉冲击力,刘万年发起了一场水墨语言的“地质运动”:

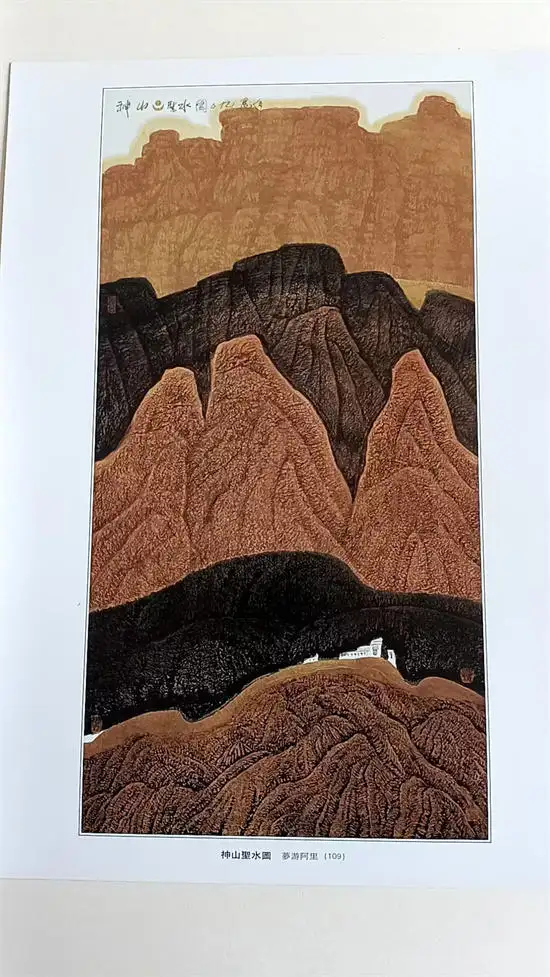

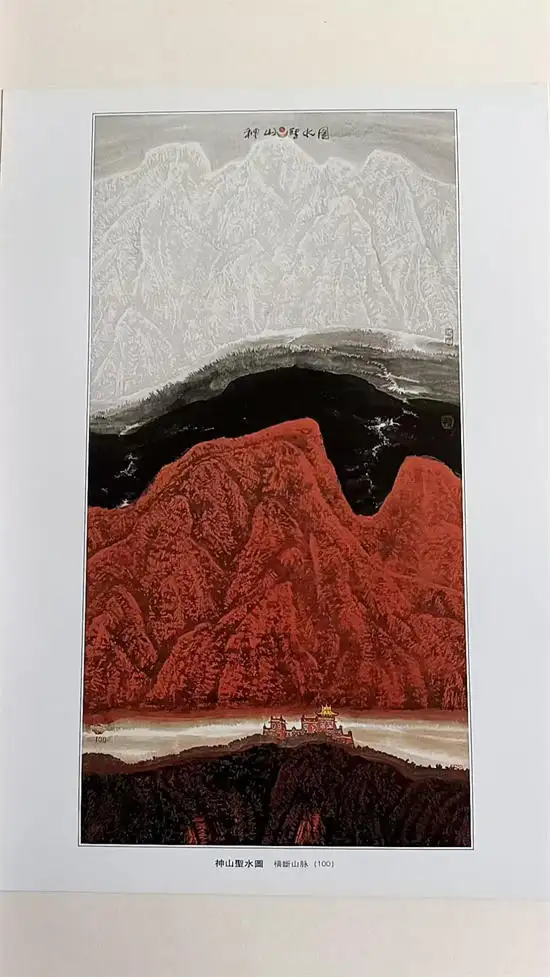

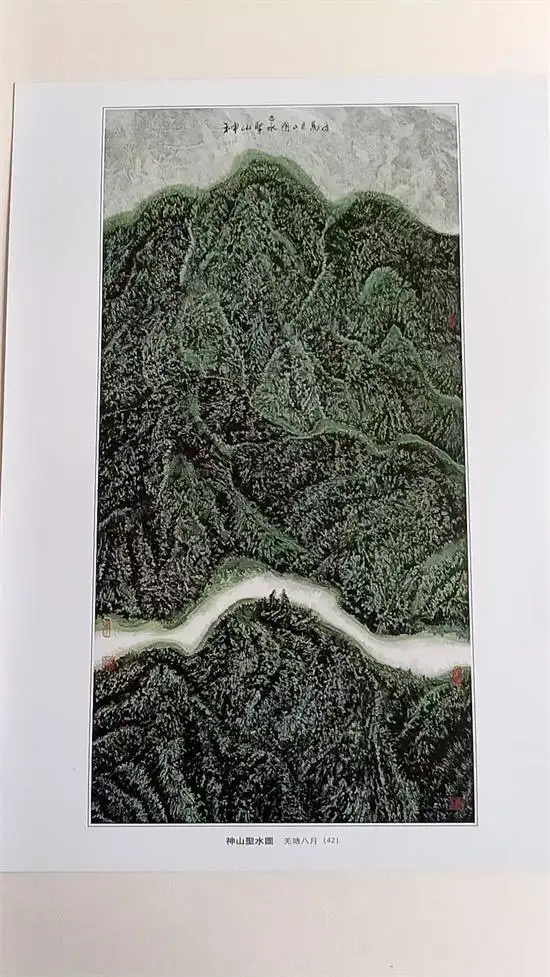

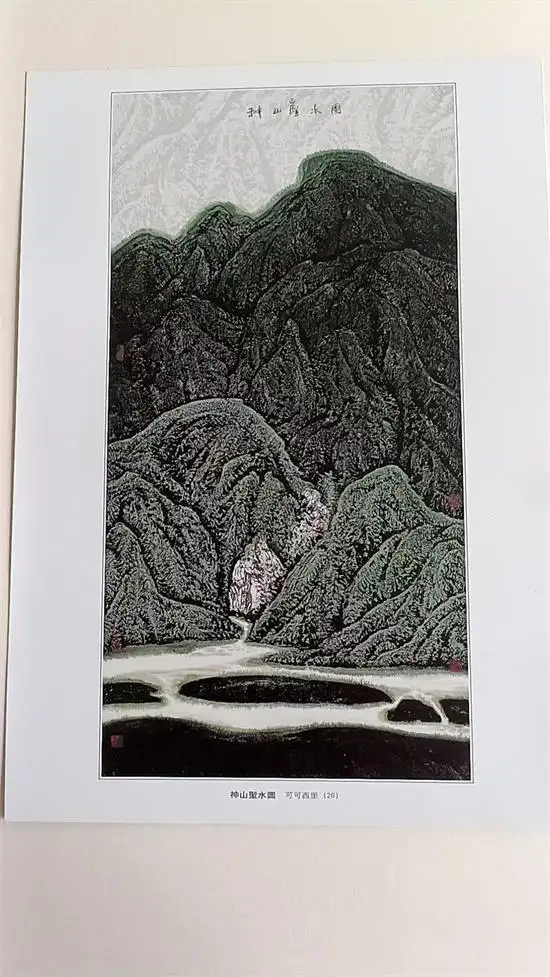

1. “横断重叠构图法”:将山脉“放倒”,以俯视视角压缩空间,使百公里山峦如巨墙般压向观者,打破传统平远透视。昆仑山脉的冰脊与羌塘草原的辽阔在画中碰撞,形成排山倒海的阵势。

2. 新皴法革命:独创三十余种技法:

- “风化石皴”以干笔散锋表现岩壁剥蚀的沧桑;

- “冰雪皴”借流水染色与重墨压色,凝冻出冰川的透骨寒光; - “泥石流皴”以倒笔逆锋模拟地质运动的暴烈。

3. 材料极限实验:生宣纸两面落墨,墨色从背面渗透至正面,形成“干裂秋风,润含春雨”的奇效;巨幅创作时甚至将画纸铺于地面,以身体运动带动笔势,使画面充满原始生命力。

这些技法被凝练为“九美、七绝、三十二新法”体系,彻底重构了山水画的美学基因——传统“轻、薄、秀、静”被“重、厚、浊、动”取代,荒寒之地升腾起神性的壮美。

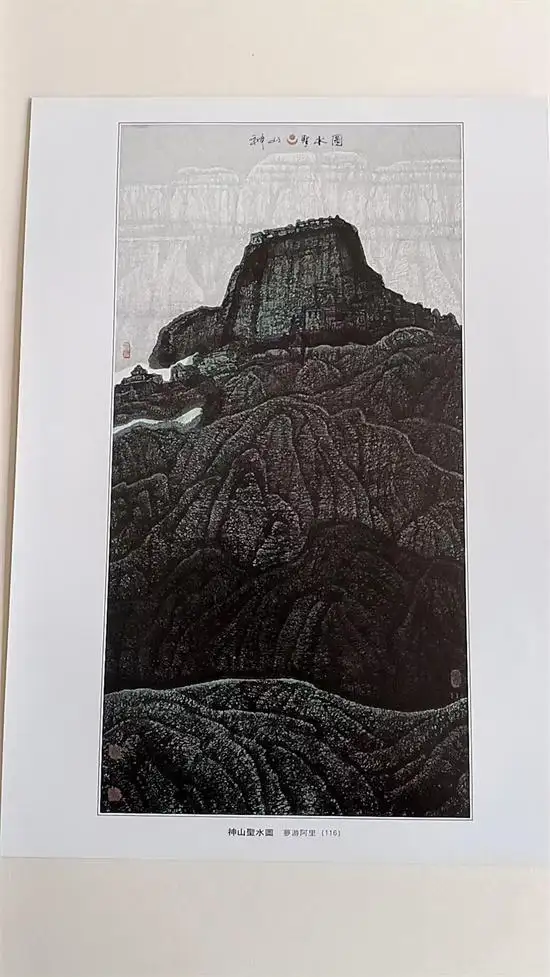

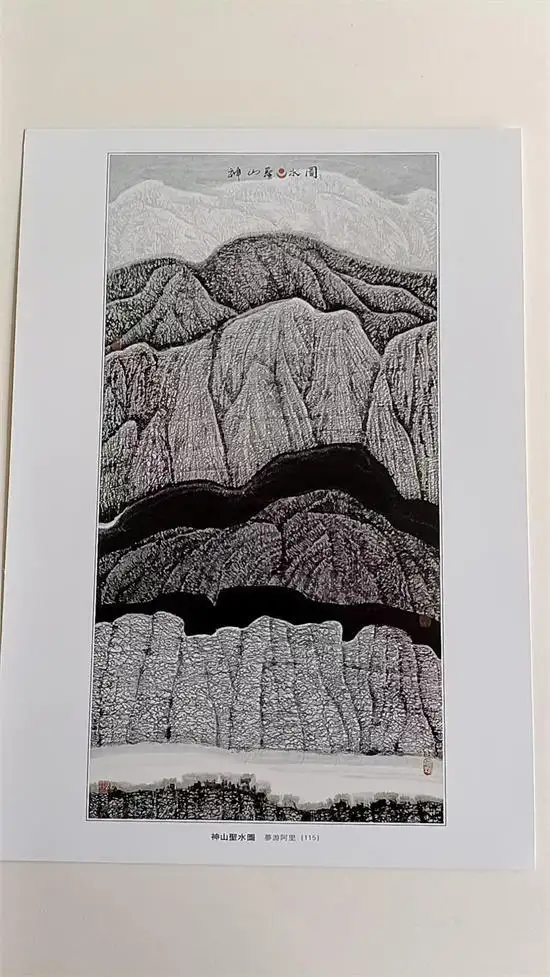

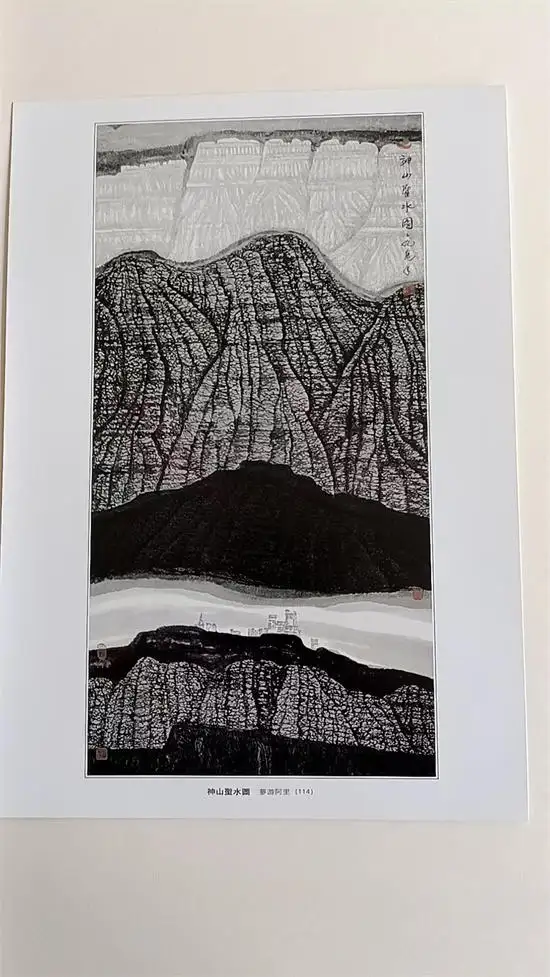

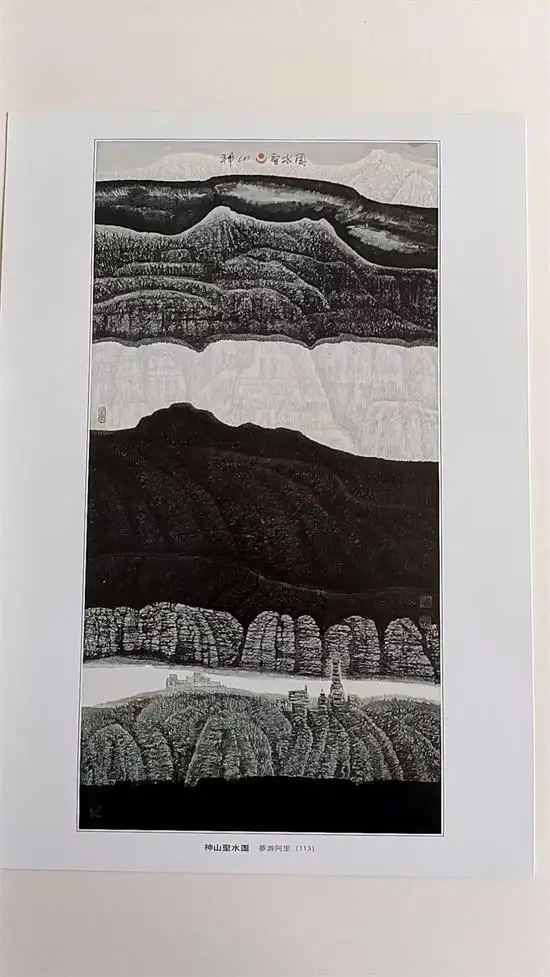

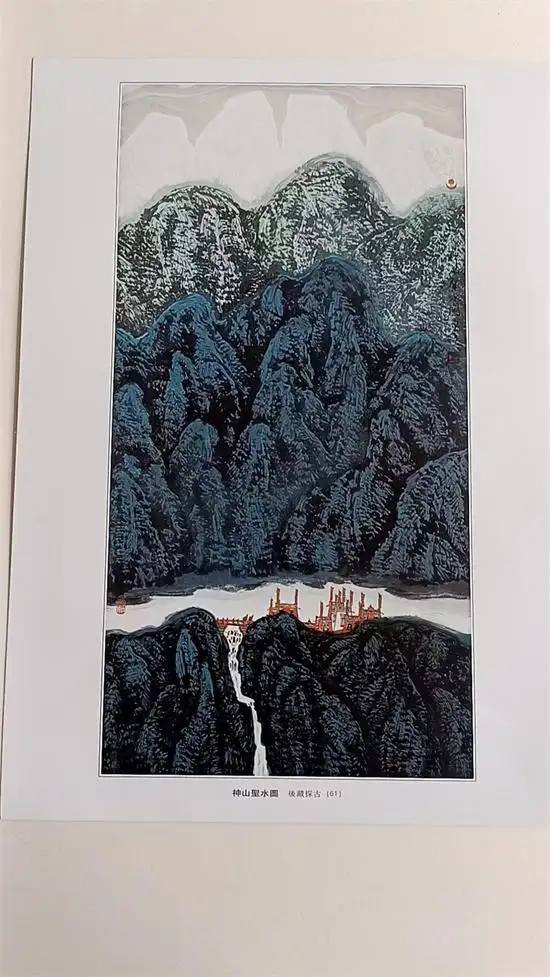

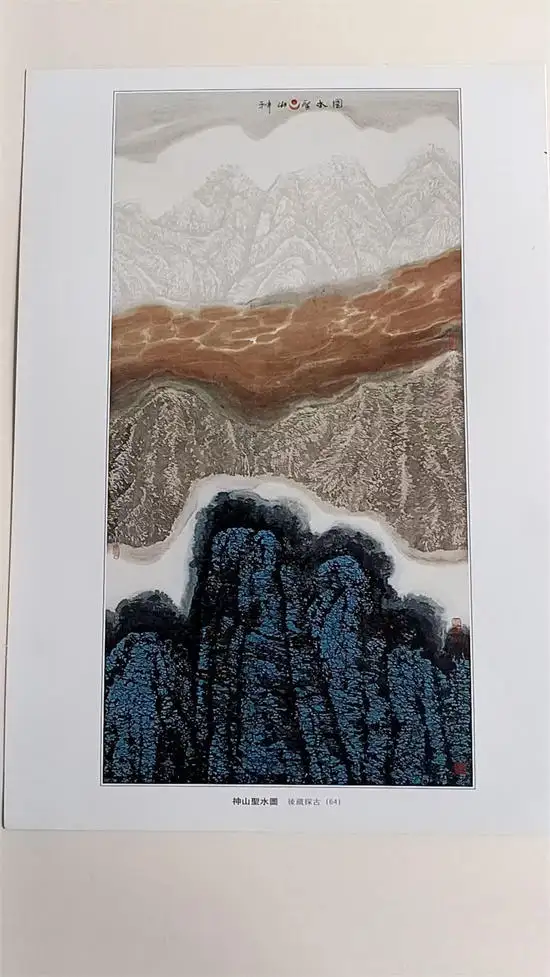

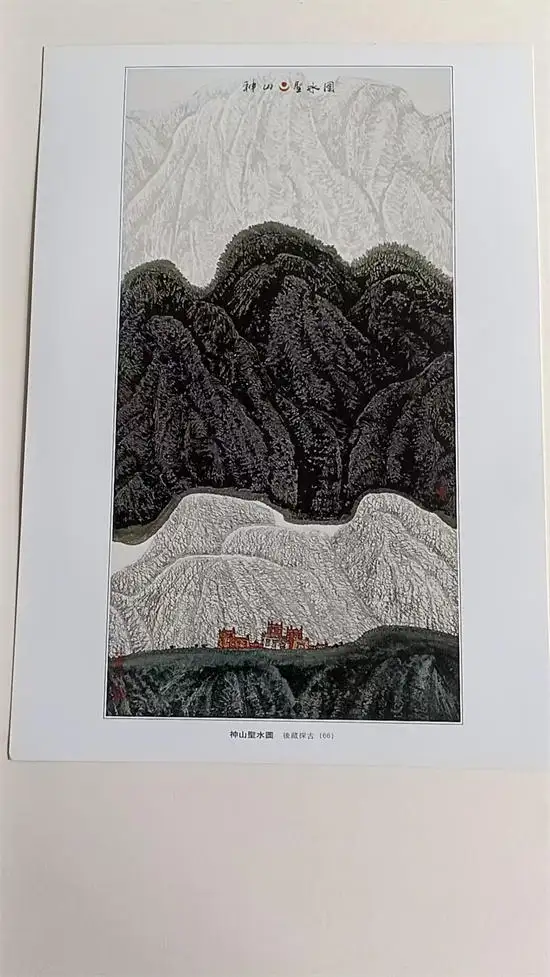

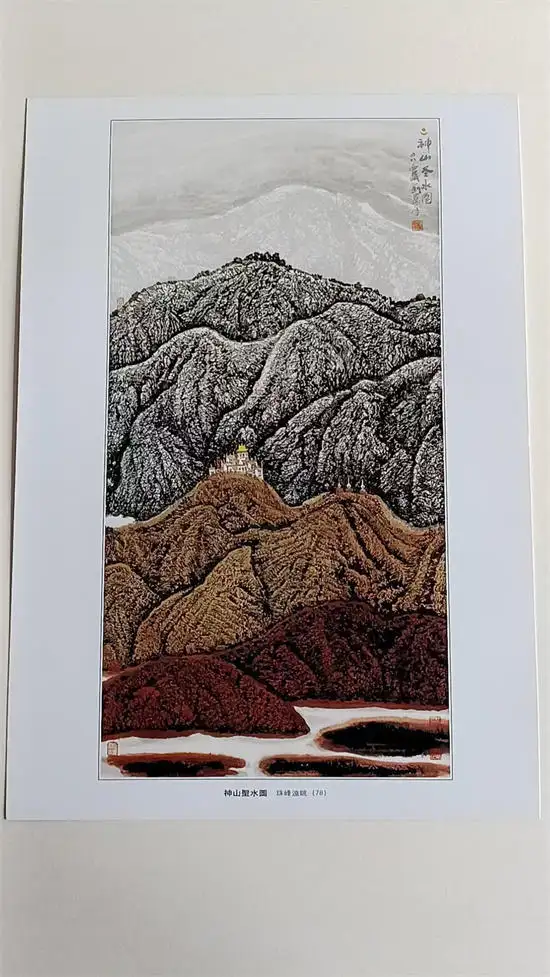

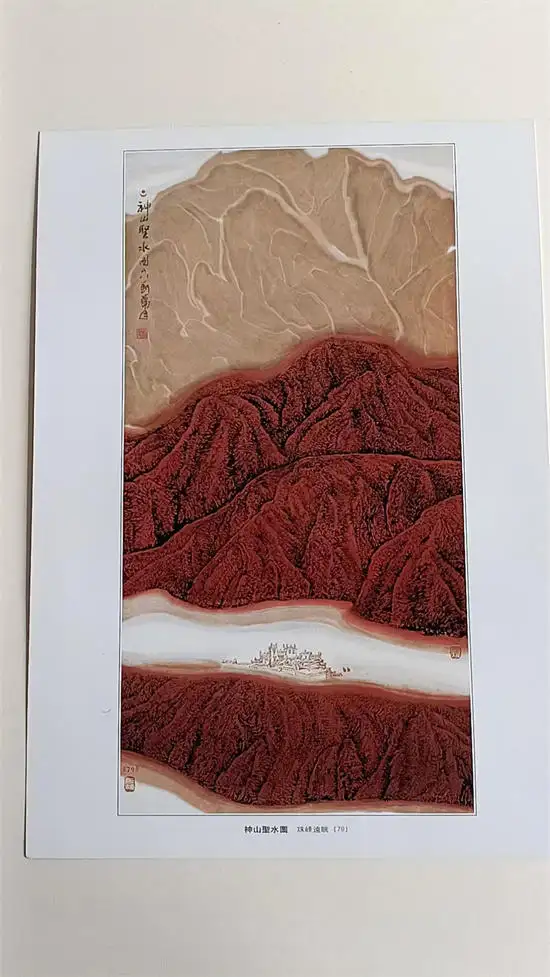

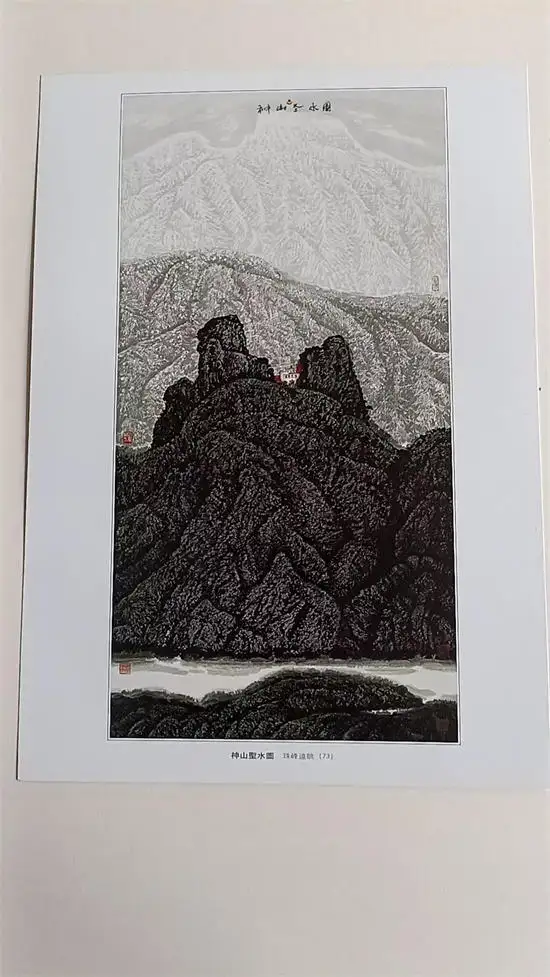

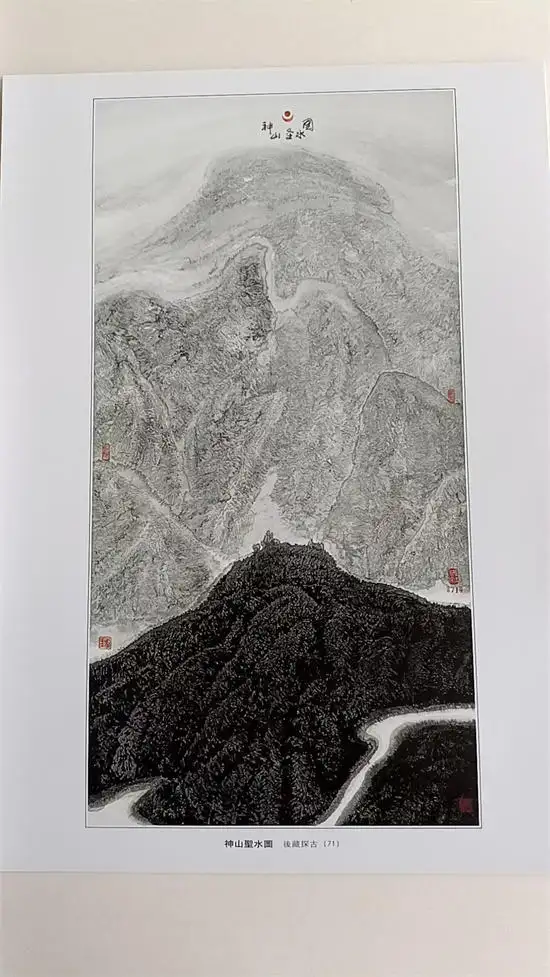

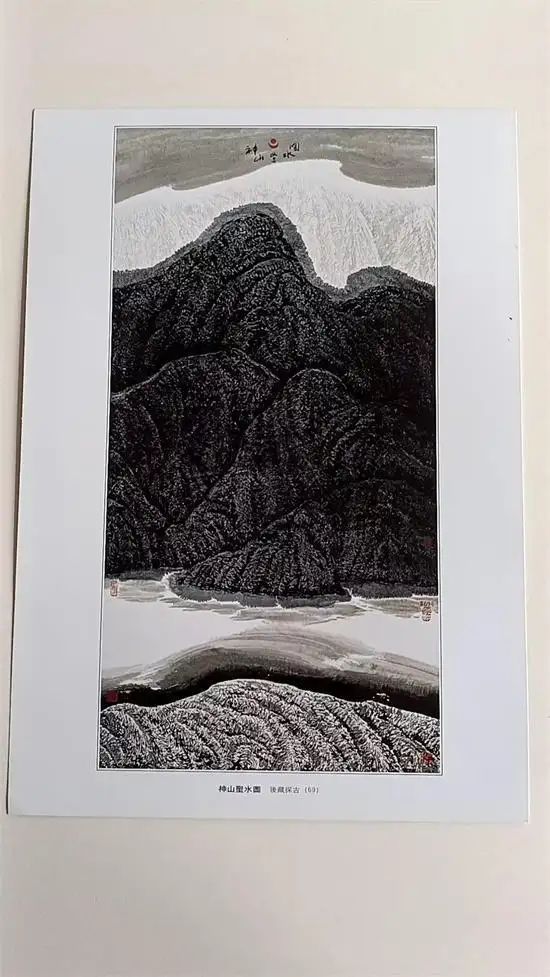

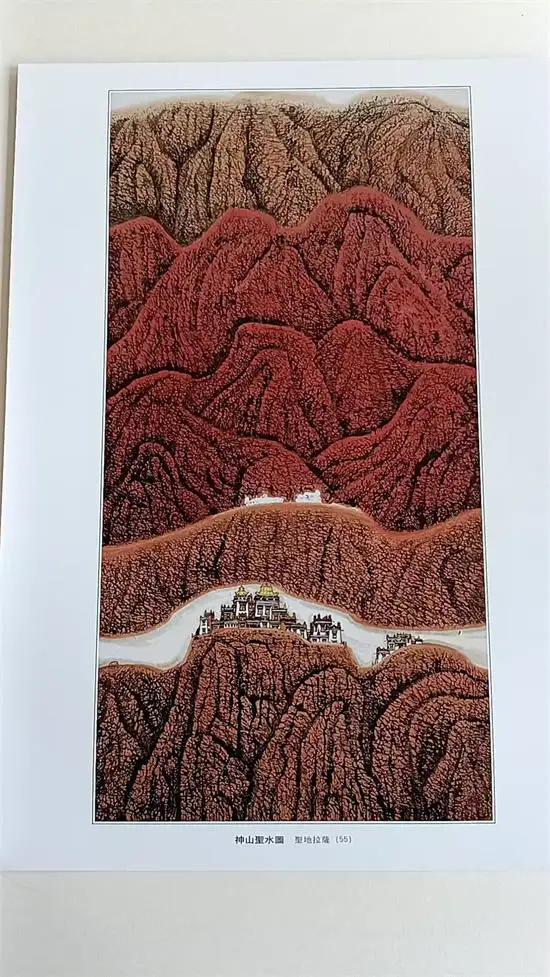

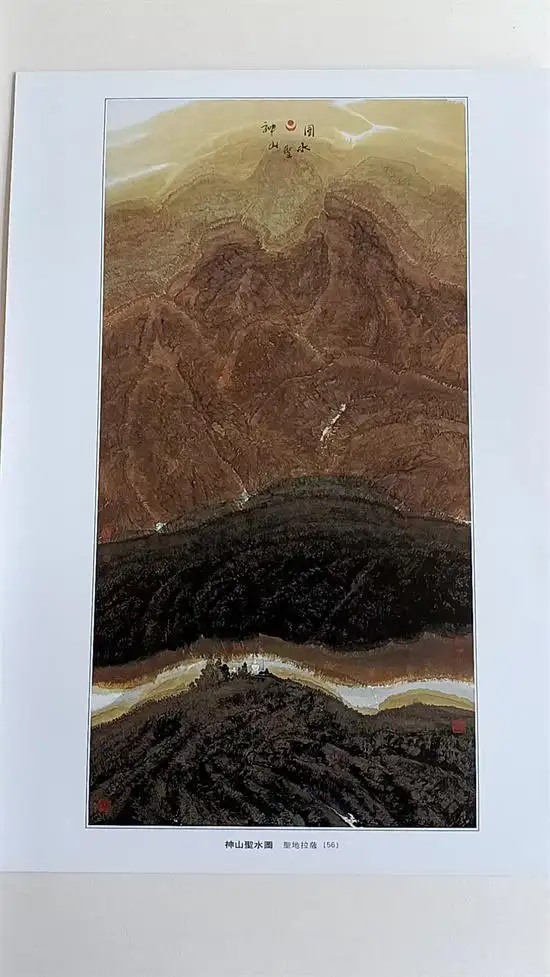

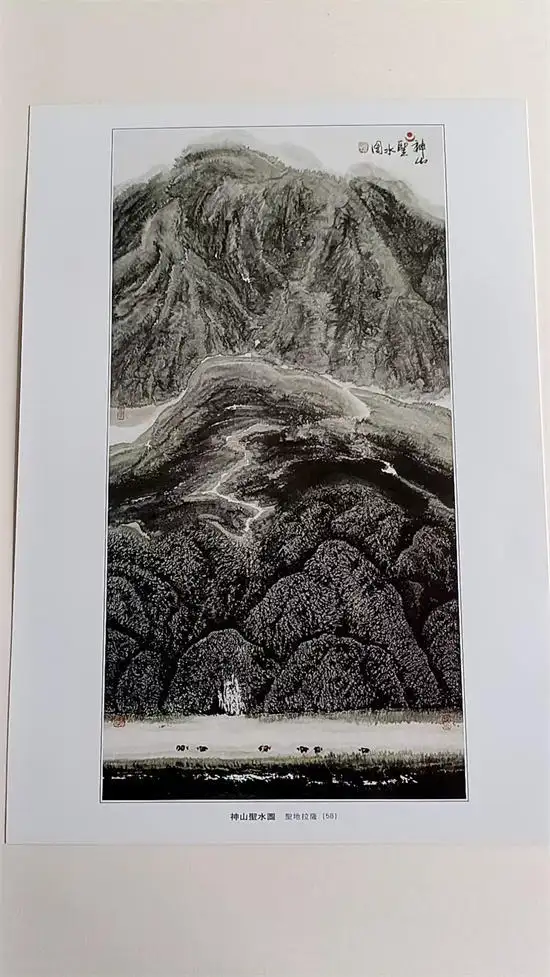

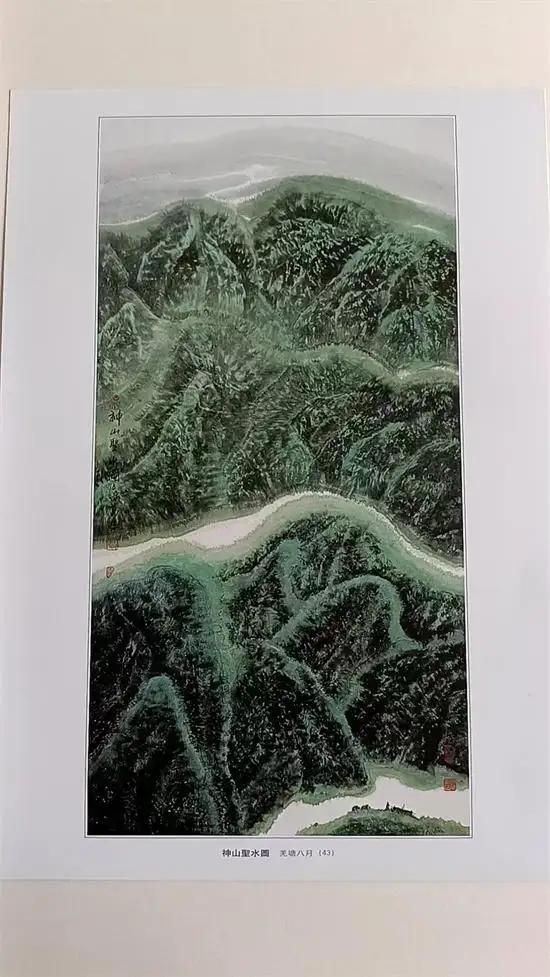

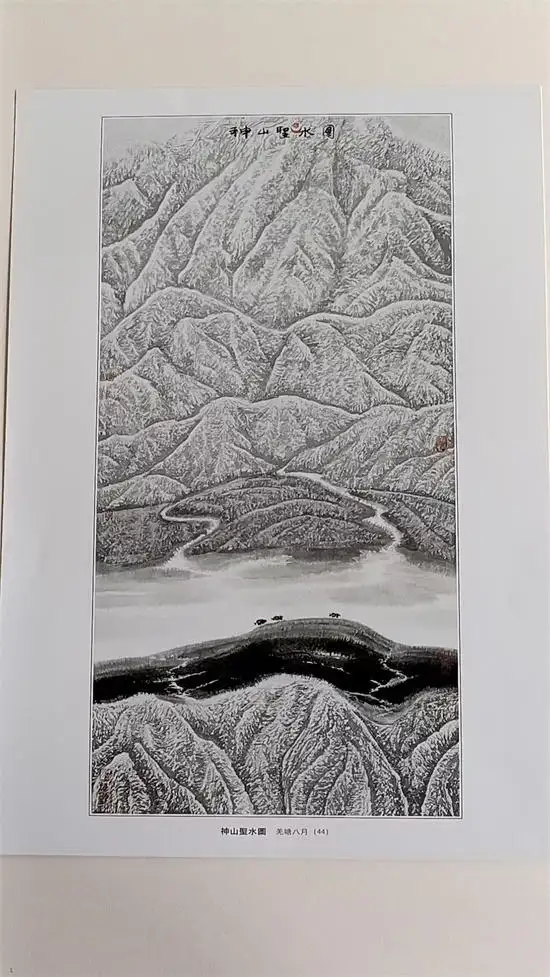

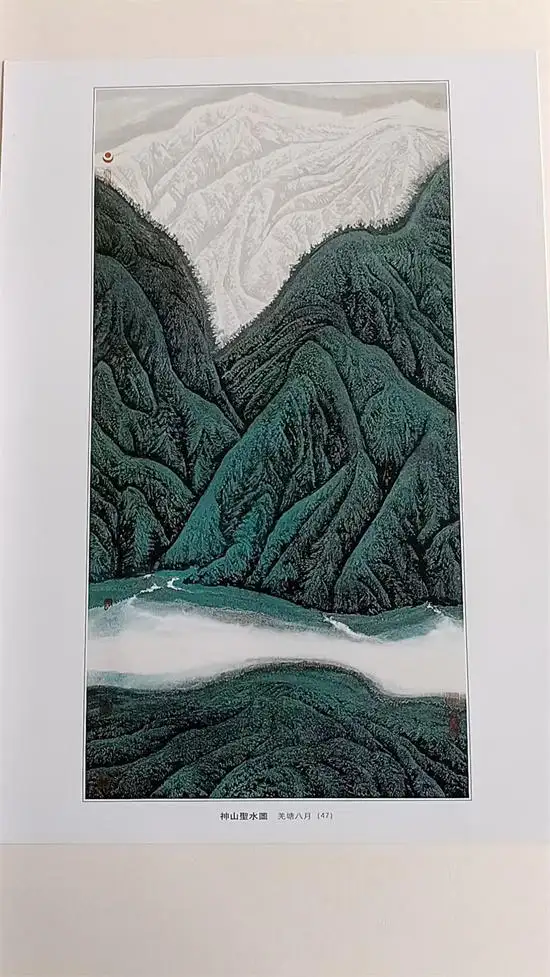

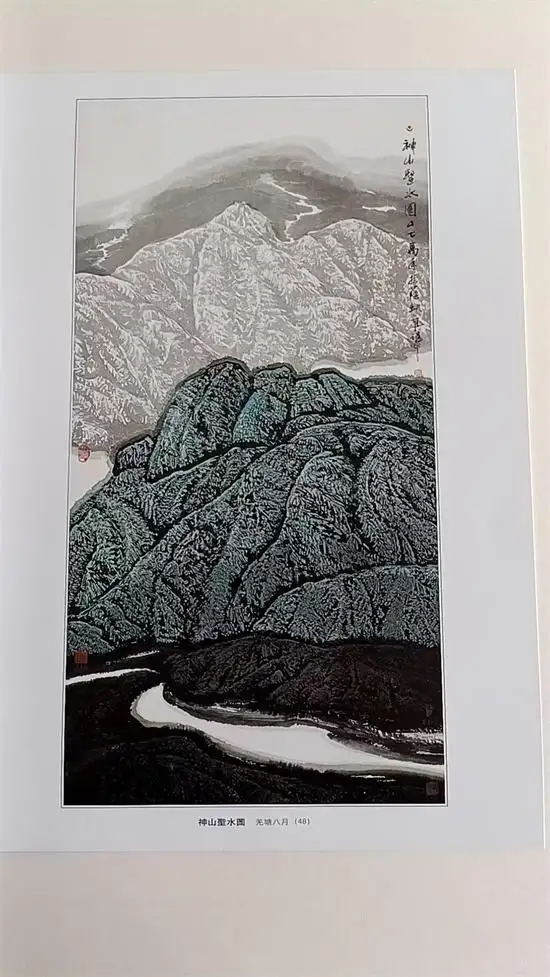

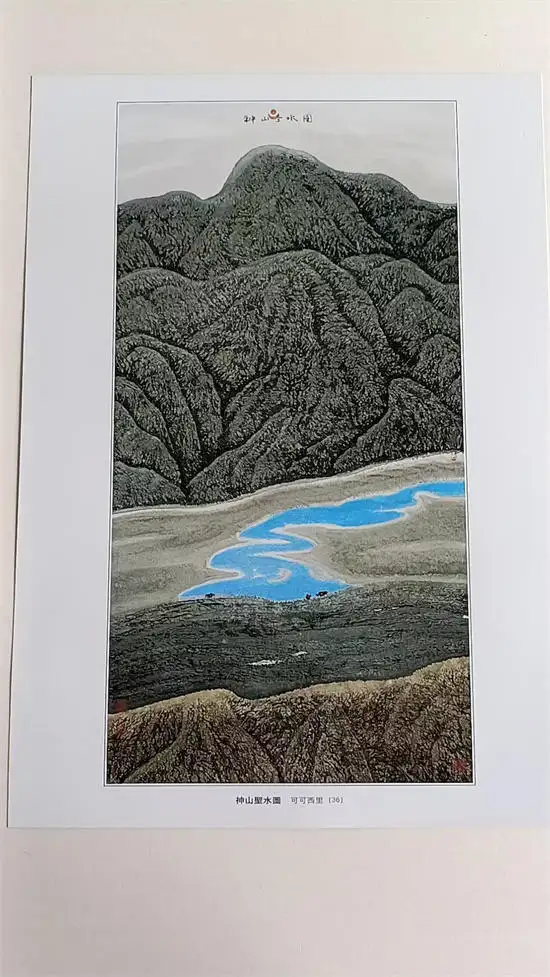

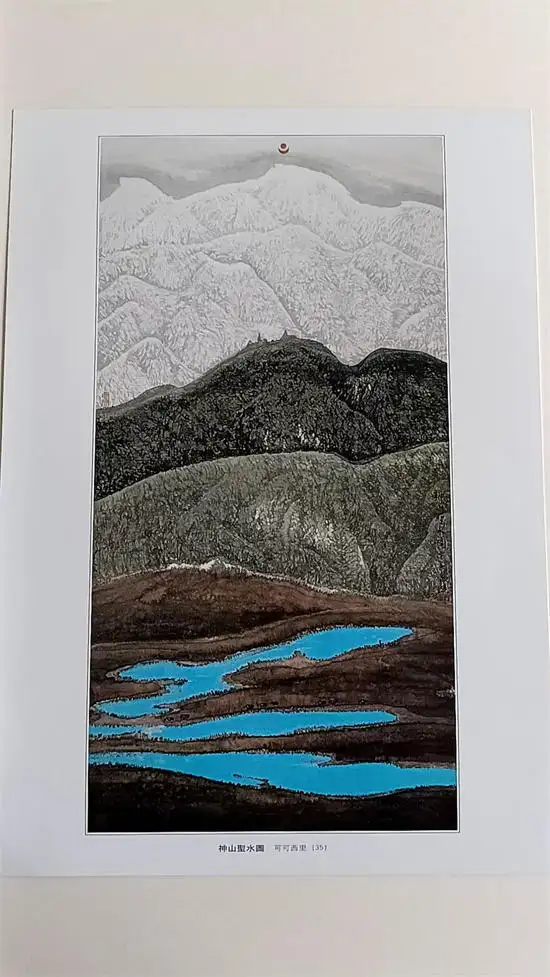

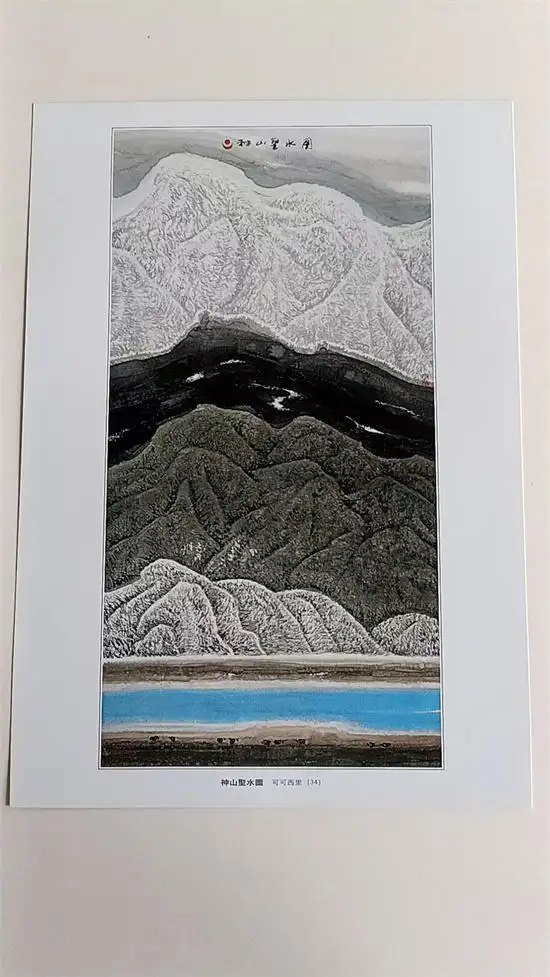

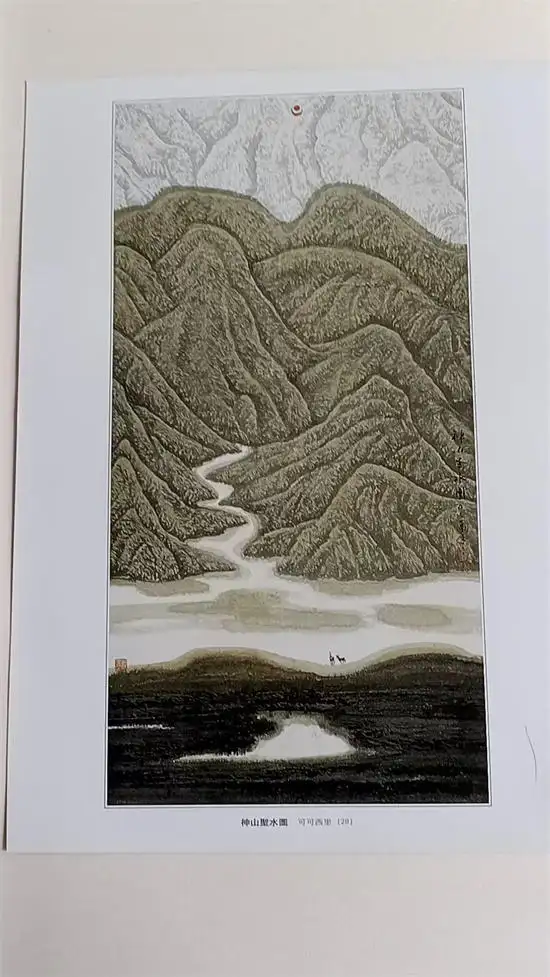

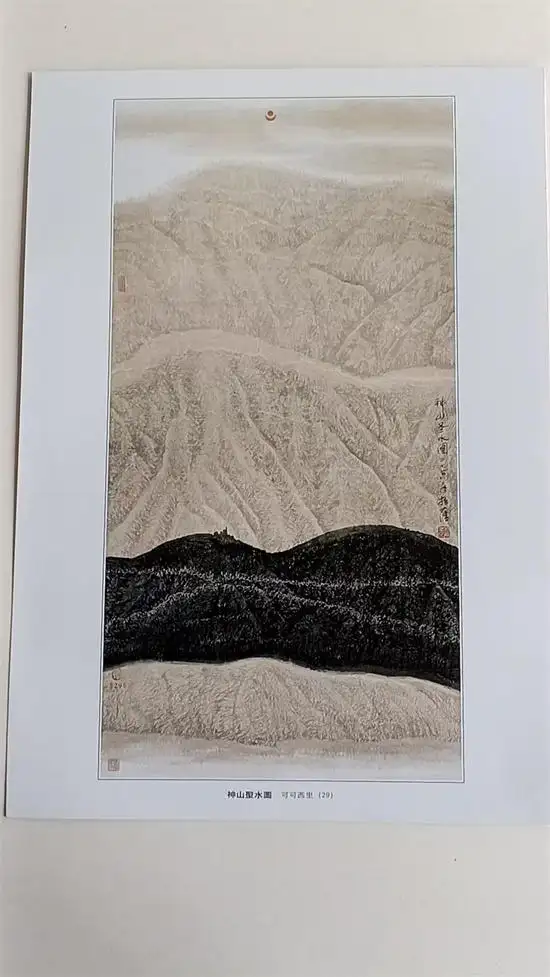

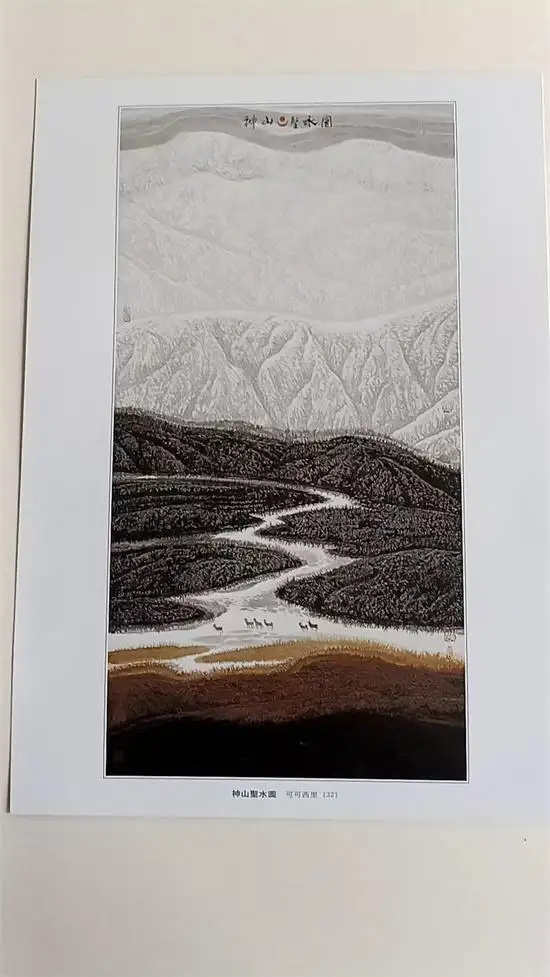

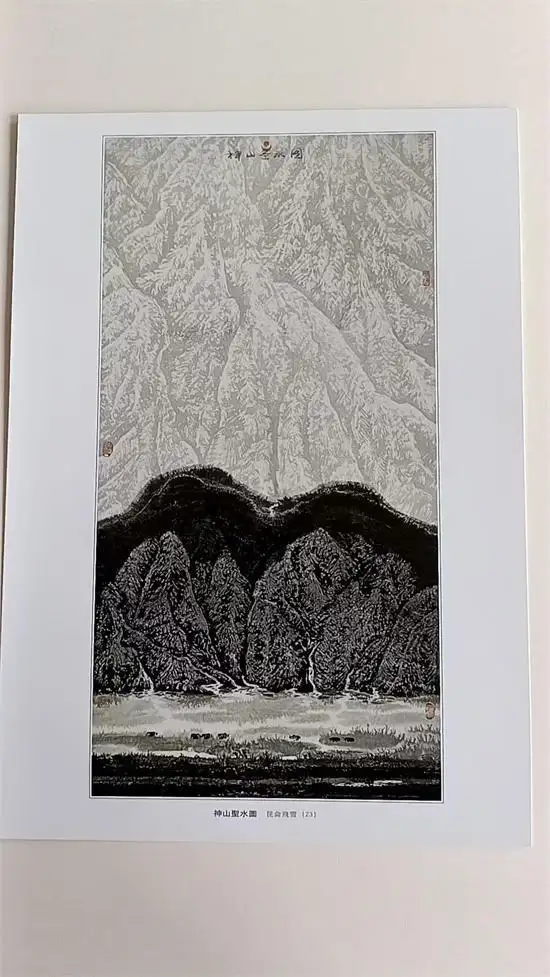

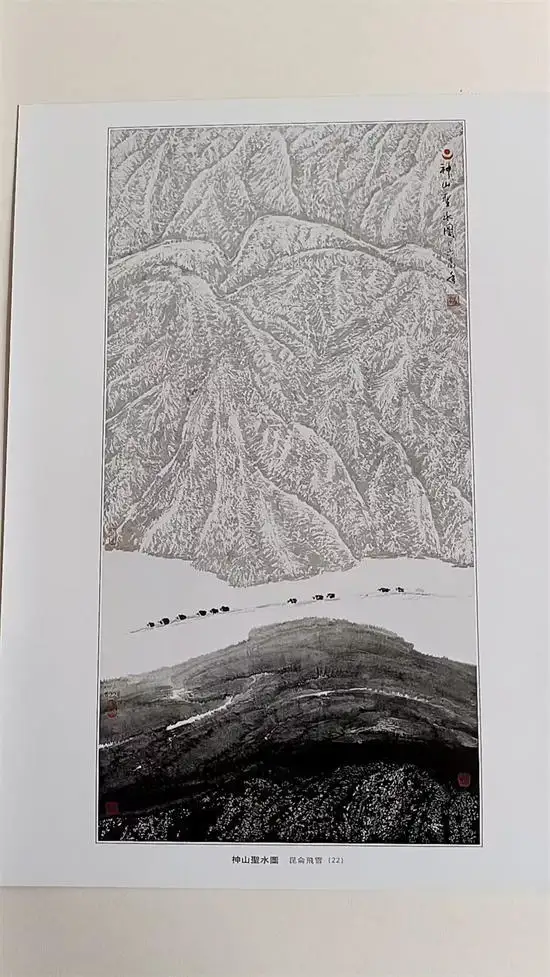

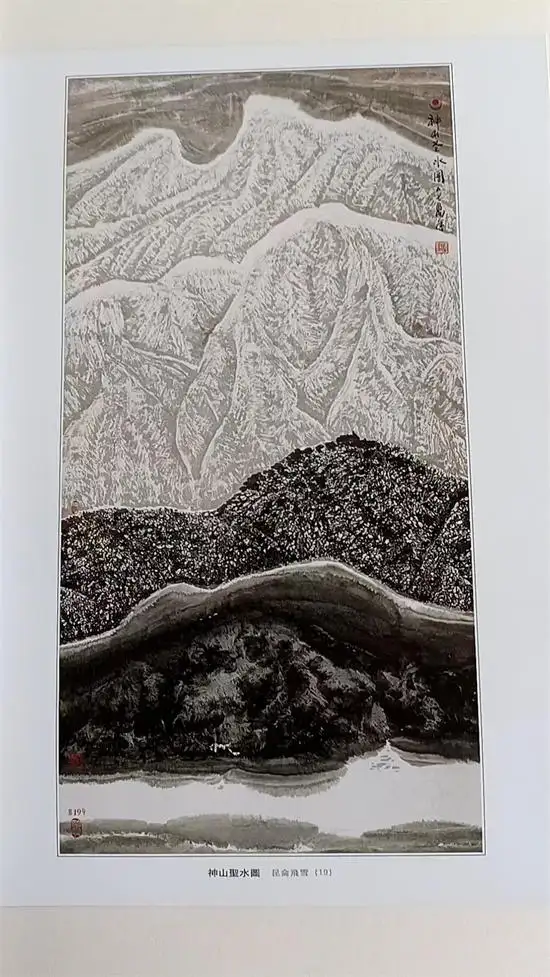

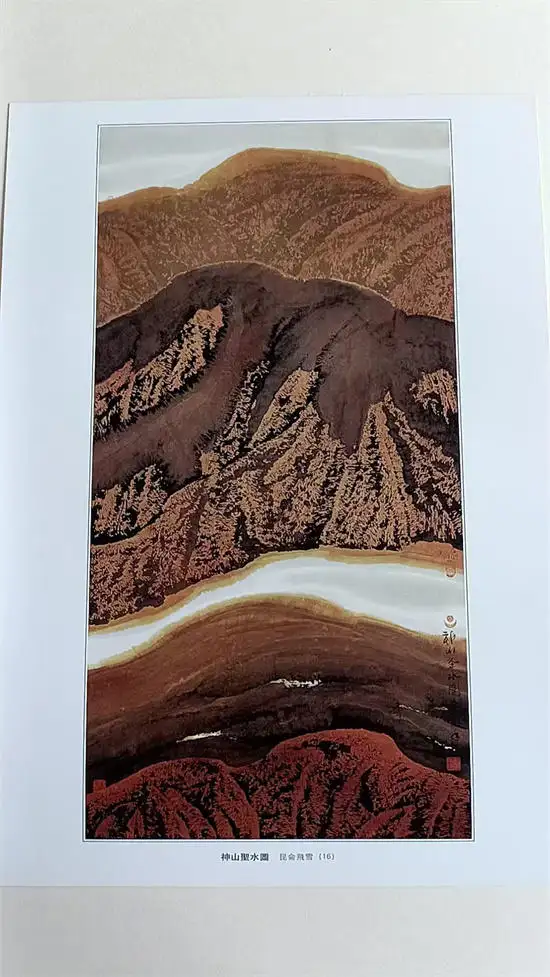

神山圣水图:以生命丈量艺术的鸿篇巨制

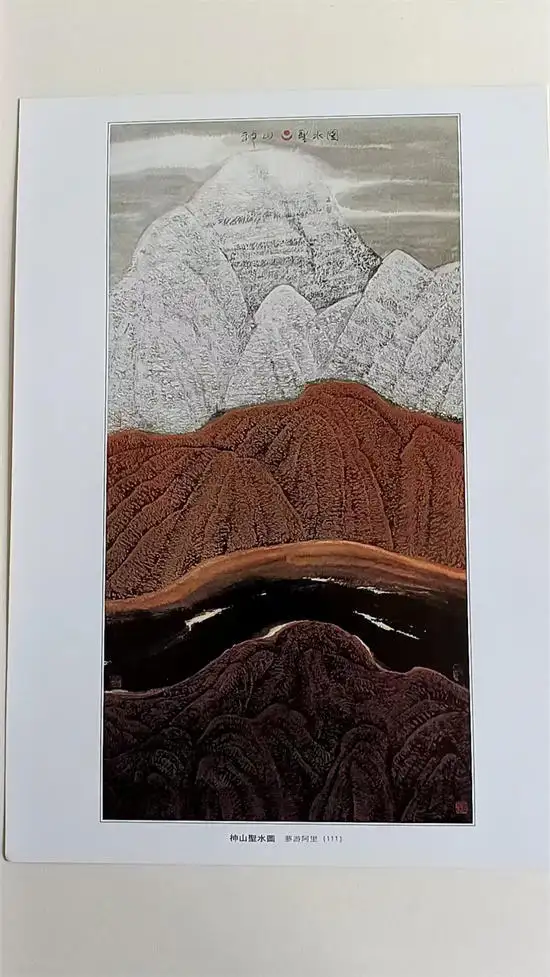

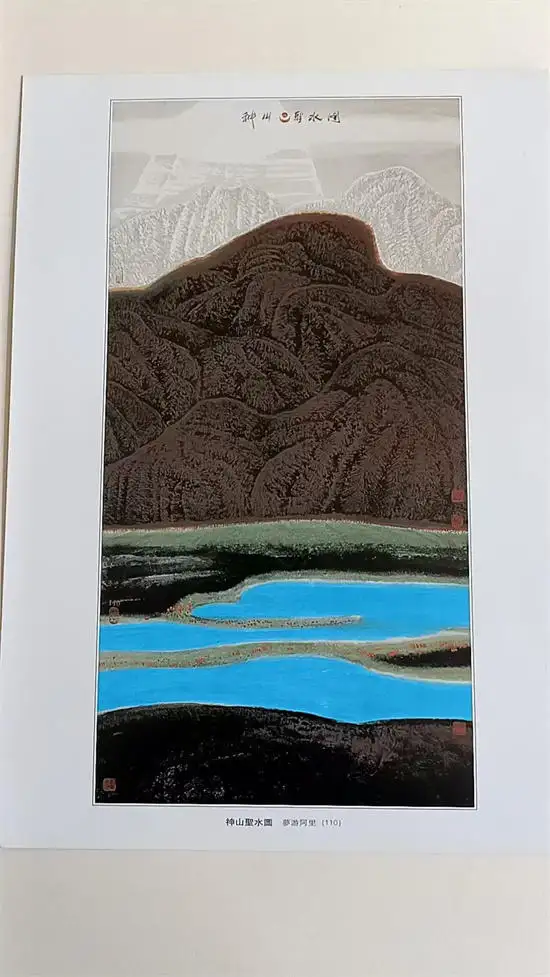

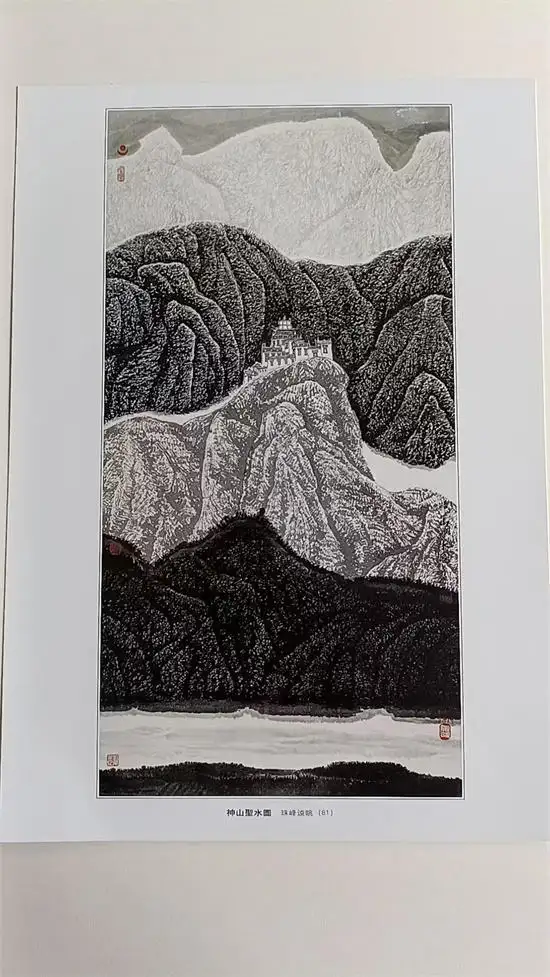

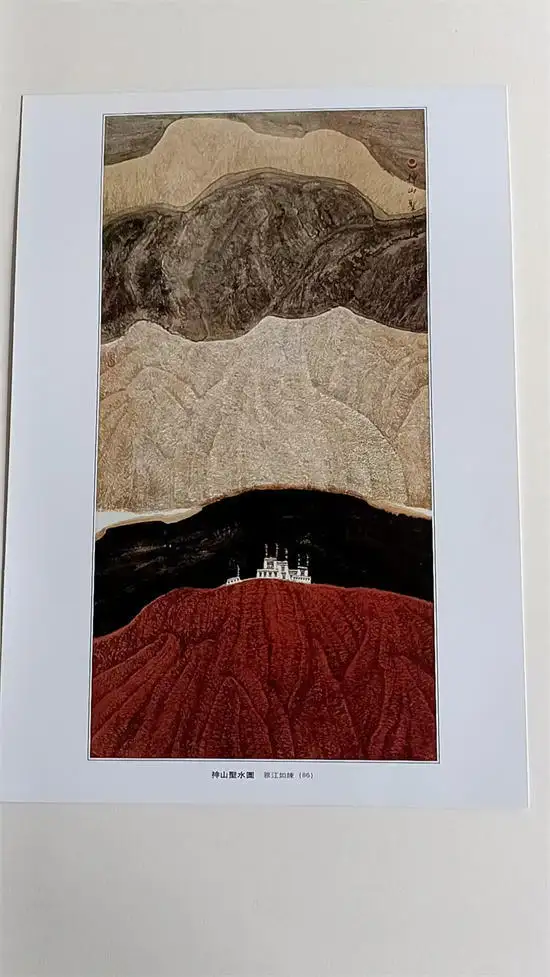

2002至2009年,年近六旬的刘万年以病躯挑战人类创作极限:在拉萨一间昏暗画室,他忍受肺气肿与高原反应,“滴泪和墨”八载,完成中国绘画史上最大组画《神山圣水图》。

-史诗级体量:120幅八尺竖轴(总面积369平方米),重逾千斤,相当两个标准羽毛球场;

地理与精神的交响:全作分十篇章,从《可可西里》的寂寥到《珠峰远眺》的崇高,从《雅江如炼》的奔腾到《梦游阿里》的玄思,既是西藏地貌的全景扫描,更是朝圣者心灵的跋涉;

-东方壁画的当代转化:每幅独立成境,并列时又形成长卷式的流动叙事,如敦煌经变图般恢弘,被誉作“李伯安《走出巴彦喀拉》后藏区题材又一巅峰”。

当这组巨作2012年亮相陕西美术馆,观众在369平方米的“视觉雪域”前震撼失语——岩石的肌理在墨色中呼吸,冰川的冷光穿透纸背,仿佛听见大地板块碰撞的轰鸣。

理论丰碑:从画室到美术史的文明对话

刘万年深知,技法的突破需以文化自觉为根基:

《藏原探美》五卷本:十年笔耕梳理西藏美学,将高原的“悲怆蛮荒”升华为哲学命题,提出“神性山水”论——自然景观是藏传佛教“坛城”的现世投影,笔墨即修行;

跨文明融合:大汉文化的书写性与藏地宗教的密仪感交织。代表作《血性》以朱砂泼染雪山,如血肉般灼热,入选《中国美术全集》当代卷,成为新山水画的美学坐标;

学派奠基:学者刘曦林在《二十世纪中国画史》中,将他与周韶华、贾又福并列为“新体山水画突起三杰”,确认了西藏山水画派的历史地位。

雪域魂,中国心:艺术家的文化担当

刘万年的画笔始终锚定两个维度:

向上攀登精神巅峰——上世纪80年代,他与吴冠中、黄胄共赴台湾举办大陆创新画展,33件作品被高价购藏。当台湾观众面对《羌塘八月》惊呼“山魂活了!”时,西藏的壮美成为连接两岸的文化血脉;

向下扎根土地——退休返乡天水后,他捐建美术馆、免费授徒,将毕生所得回馈西北故土。正如他题写于画室的箴言:“笔底洪荒气,皆为苍生叹”。

结语:矗立于高原的中国画学丰碑

刘万年以血肉之躯丈量雪域,终将“不可画之景”锻造成“时代之像”。《神山圣水图》的369平方米不仅是一个数字,更是传统山水画向现代转型的精神海拔——它证明了中国画的生命力,在于不断向未知领域开疆拓土。当人们立于画前,看到的不仅是西藏的山水,更是一个艺术家以生命践行的信仰:在文明对话的断裂带上,笔墨可重建天地人神的契约。

参考引注:本文创作基于搜索结果中关于刘万年生平、艺术成就及代表作品的权威记载,并对其艺术史价值进行系统性梳理。

责任编辑:艺术品拍卖网