2025-07-04

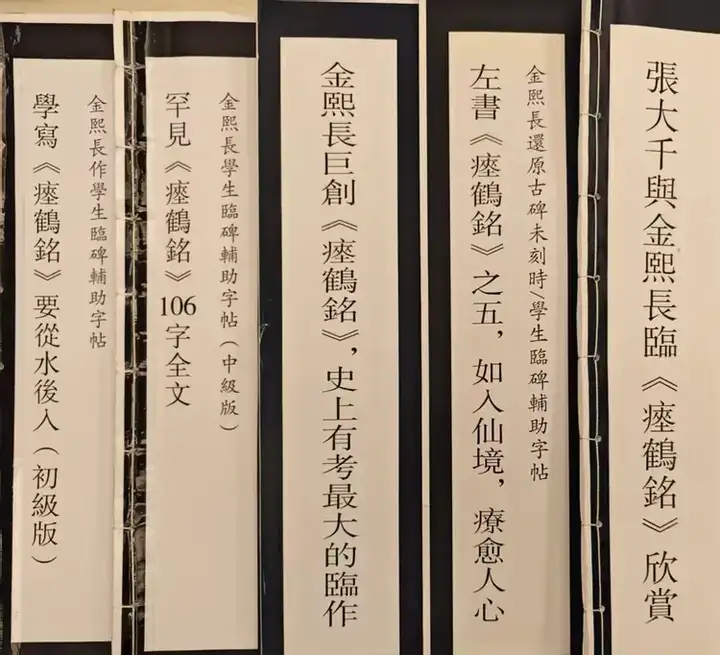

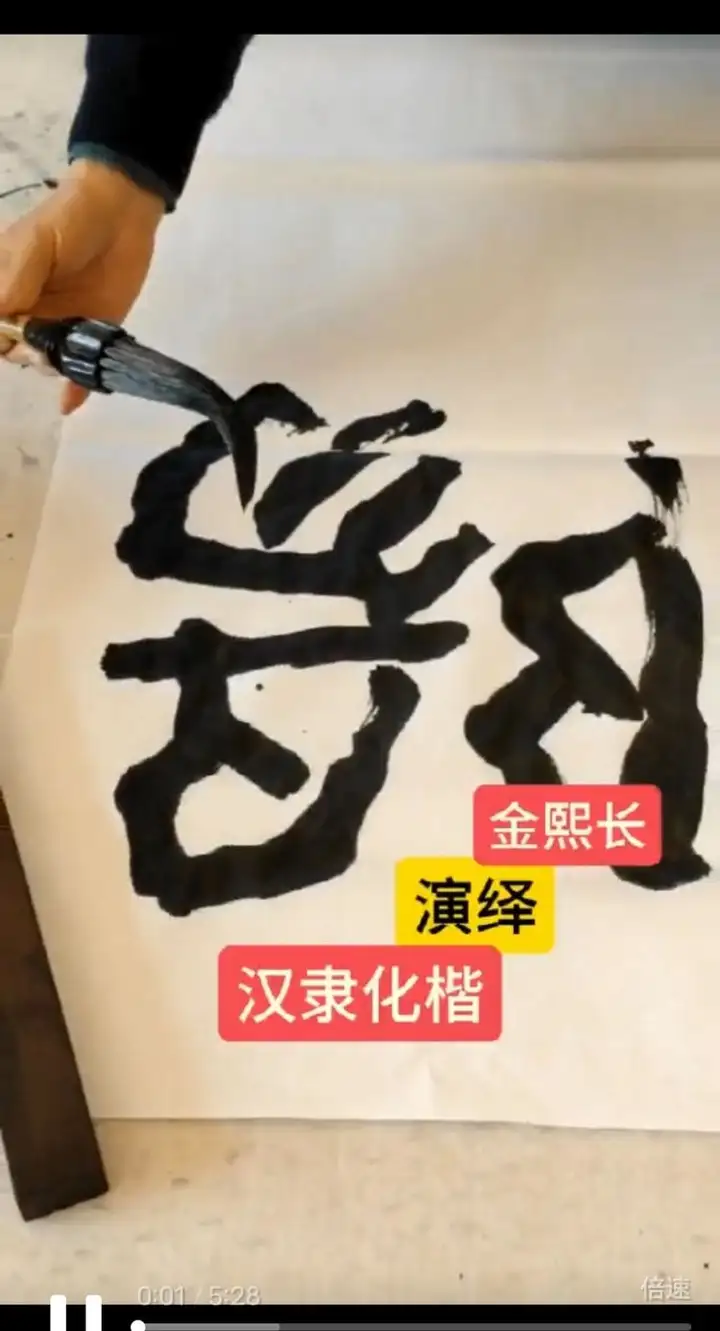

[本期名家推荐:隐士金熙长】

本文直击“展览体”功利化现状,以金熙长的隐逸实践挑战主流审美

编者按

在当代书法艺术日益陷入形式主义泥淖的当下,隐士书家金熙长的艺术探索犹如一剂清醒良方。本文以深邃的美学视角,系统剖析了金熙长书法中“清、远、沉、亮”四境交织的隐逸气象,揭示了其碑学主张对传统与当代的双向叩问,更直指当下书坛的三大症结,堪称一部兼具学术深度与人文关怀的书法评论力作。

文中对金熙长“真阳笔法”的解读尤为精妙——他临摹《瘗鹤铭》《许长史碑》时,不拘泥于刀刻痕迹,而是追溯书丹时的流动气韵,以“古朴苍茫”的线条还原南北朝石刻的原始精神。这种“未刻时”的临碑理念,既是对碑学考据的突破性实践,亦是对书法本质“道法自然”的回归。而作者对金熙长“写大字立大志”美育观的阐发,更将讨论提升至文化传承的高度:当书法教育沦为技巧竞赛,金氏主张以汉魏摩崖的雄浑线条涵养胸襟,实为重塑民族审美品格的重要路径。

尤为可贵的是,文章并未止步于艺术分析。通过对比金熙长隐居十八年创作的《家风》《太上感应篇》等作品与当下“展览体”的浮躁,作者犀利指出:书法的危机本质是文化根脉的断裂。金熙长以儒释道融合的“中和之美”唤醒的,不仅是笔墨的灵性,更是文人“由技入道”的精神传统。

推荐此文,不仅因其考据翔实、论述缜密,更因其在技术解析之外,展现了书法作为中华文明“修心载道”载体的终极意义。在机械复制时代,金熙长的隐逸书风恰似一面古镜,照见当代艺术缺失的生命境界与文化自觉。

(编者)

原文标题:

隐者笔端的墨韵哲思:金熙长书艺剖析与书坛省思

在当代书法的广阔版图中,隐士书家金熙长以其独特的艺术风格与深邃的碑学主张独树一帜,如同一股清泉,为略显浮躁的书坛注入了新的活力与思考。

金熙长的书法被学界誉为“隐士书风”,其核心特色可用“清、远、沉、亮”四字概括,同时兼具仙家气象与传统文人风骨,呈现出一种儒释道融合的“中和之美”。

“清者,上清而真阳”,他的作品宛如一泓清泉,洗尽世俗铅华。在其笔下,线条萧疏空灵,每一笔都似带着超脱尘世的仙气 。如自撰联“一室琴声邀明月,半瓯清茗洗俗尘”,整幅作品简约透彻,观之仿若能听到金玉振响,心灵也随之得到涤荡。这种“清”不仅是形式上的简洁,更是一种精神上的纯净,摒弃了世俗的功名利禄之心,回归到书法艺术的本真。

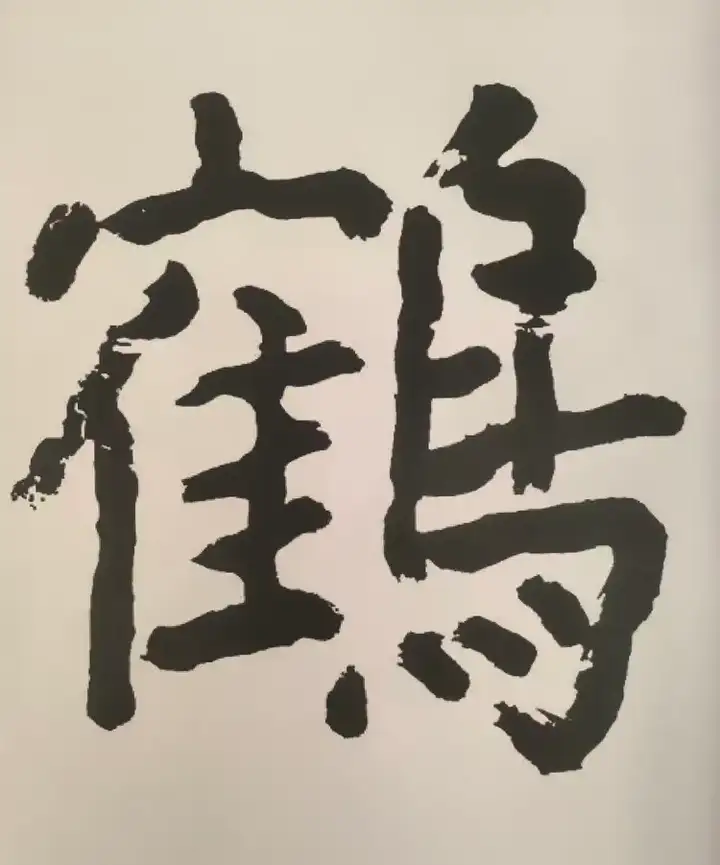

“远者,高古旷达”,金熙长扎根篆隶,深入研习汉魏摩崖石刻,将其中的雄浑大气与道家的超然意境融入书法。他临写《瘗鹤铭》《许长史碑》等仙家名碑时,运用“真阳笔法”,力求还原这些碑刻未刻时的原初气韵。其作品中的线条古朴苍茫,带着岁月的痕迹与历史的厚重感,却又不失灵动,引领观者进入一种高远、旷达的艺术境界,感受书法艺术跨越时空的魅力。

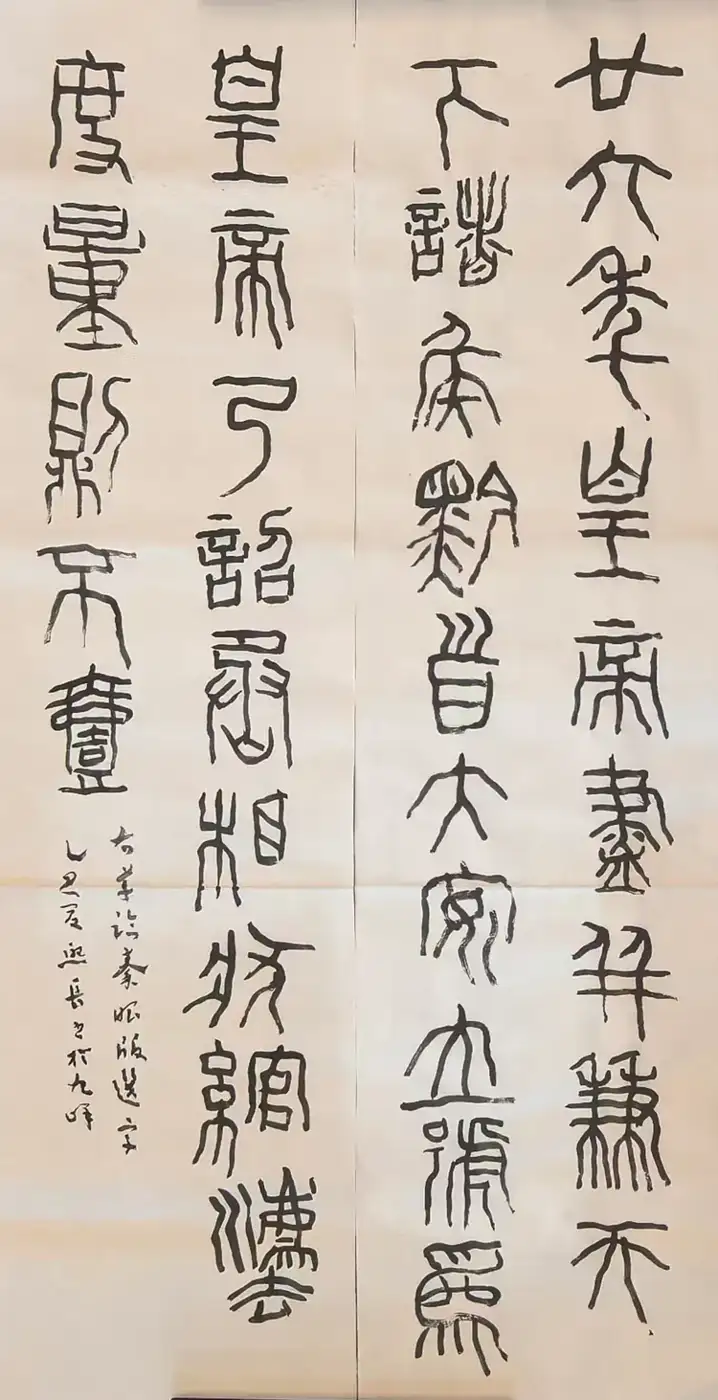

“沉者,雄而不露”,金熙长的书作雄浑宽博,却毫无匠气与粗糙之感,反而尽显静穆古雅。在他的尺八屏榜书对联《金英玉质,焕象灵曦》作品中,线条沉着老辣,笔画的筋骨血肉清晰洞达,既有碑刻中“沙里锥”“屋漏痕”的质感,又蕴含着山林气息与旷野沙漠之境。他的书法不追求表面的张扬与夺目,而是以一种内在的力量打动观者,展现出深厚的文化底蕴与艺术修养。

“亮者,湛然通透”,金熙长善于运用淡墨营造空无之境,在横向结构上大胆拉伸,展现出锐意进取的精神风貌。其草隶《心经》十条屏便是典型代表,笔画看似轻柔,却绵里藏针,气息高昂却不张扬。作品在简洁的形式中蕴含着深刻的内涵,达到了“形简意赅”的至高艺术境界,让观者在欣赏中感受到一种澄澈、通透的美感。

尤为独特的是,金熙长将儒家的风雅、道家的真阳、佛家的空灵完美地融合在书法创作中,形成了独特的“中和之美”。他的自撰诗文书法作品,如《家风》《太上感应篇》等诗作,不仅传递着儒家修身齐家的伦理观念,还以禅意的笔法演绎着佛学经典的智慧,同时又通过仙家书风展现出道家的玄理。这种多元文化的融合,使他的作品在文与质上实现了高度统一,具有极高的艺术价值与思想深度。

金熙长的碑学主张对其书法创作与教学产生了深远影响,主要体现在以下几个方面:

一是篆隶筑基,碑帖兼融。他坚信书法学习应从篆隶入手,篆隶是书法线条的源头,其基础的深浅直接决定了书法之路能走多远。金熙长早年在中大求学时即师承商承祚先生,深入研究商周金文,并溯源历代书家的师承脉络,从汉代摩崖简书隶书及南北朝碑刻经典中汲取养分,强调“草从篆化,楷从隶出”的笔法逻辑。在他看来,只有打好篆隶的基础,才能使书法线条具有古朴、厚重的质感,为后续的书法创作奠定坚实的根基。同时,他主张碑帖兼融,学帖者亦要先学碑,书中方有金石气,打破碑学与帖学之间的界限,取二者之长,丰富书法的表现形式与艺术内涵。

二是临碑求“未刻时”气韵。金熙长在临摹古碑时,不满足于简单地复制字形,而是致力于还原古碑的原始精神与气韵。他在考证《瘗鹤铭》时,通过对陶弘景书丹时的“仙家意趣”的深入揣摩,运用“古朴苍茫”的笔法,试图再现此碑未刻石前的流动气韵。这种独特的临碑方法,使他能够深入挖掘古碑的内在价值,领悟古人的书法精髓,为自己的创作注入了鲜活的生命力,也因此被称为“中国书坛第一个提出用真阳笔法写仙家碑的隐士”。

三是倡导“写大字立大志”的美育观。金熙长对当下书法教育中过度追求“媚秀小字”的现象提出了批判,他认为这种倾向容易导致学生养成“精致的利己主义者”的心态。他呼吁青少年应以长锋羊毫或斗笔临习汉魏摩崖石刻,通过书写榜书来培养“厚朴宽博的胸怀”。在他看来,书法不仅是一种艺术形式,更是一种修身养性的方式,通过书写大字,可以让人开阔心胸,培养远大的志向与高尚的品德。同时,他强调书法家应“求学于天地”,从大自然中汲取灵感,将自然之美融入书法创作,以高古的线条抒写大国风度,展现书法艺术的雄浑气魄与文化自信。

金熙长的艺术实践与主张,如同一面镜子,映照出当代书坛存在的诸多问题:

其一,形式主义与功利倾向严重。在当今书坛,“展览书风”盛行,许多书家为了在展览中获得关注与奖项,过度追求作品的形式创新与视觉冲击,而忽视了书法的内涵与文化底蕴。这种做法导致作品往往流于表面的炫技,出现“形全而道残”的现象,失去了书法艺术应有的精神内涵。金熙长拒绝参展评奖,他的作品摒弃了流行书风的“浮滑尖露”,回归碑帖本源,以一种“不而心态”,即不求工而工至,不求拙而拙成,实现了“形残道全”的美学平衡。他的创作理念提醒书家们要坚守艺术初心,不为功利所动,注重书法的内在品质与精神追求。其二,学养缺失与精神贫瘠。书法作为一门综合性的艺术,不仅需要精湛的技法,更离不开深厚的学养与丰富的精神内涵。然而,当下许多书家过于注重技法的训练,而忽视了文化素养的提升,导致作品缺乏深度与内涵。金熙长则不同,他将儒释道经典研究、家训文化、情性教育及倡导劝善理念传播等融入书法创作,使书法成为“疗愈人心与情性教育”的载体。他的作品不仅具有高超的书法技艺,还蕴含着深刻的哲学思考与社会关怀,实现了“艺文相融,心笔合一”。他的创作路径反衬出当下书家普遍存在的文化贫血现象,提醒书家们要加强文化学习,提升自身的精神境界,以丰富的学养为书法创作提供源源不断的动力。

其二,学养缺失与精神贫瘠。书法作为一门综合性的艺术,不仅需要精湛的技法,更离不开深厚的学养与丰富的精神内涵。然而,当下许多书家过于注重技法的训练,而忽视了文化素养的提升,导致作品缺乏深度与内涵。金熙长则不同,他将儒释道经典研究、家训文化、情性教育及倡导劝善理念传播等融入书法创作,使书法成为“疗愈人心与情性教育”的载体。他的作品不仅具有高超的书法技艺,还蕴含着深刻的哲学思考与社会关怀,实现了“艺文相融,心笔合一”。他的创作路径反衬出当下书家普遍存在的文化贫血现象,提醒书家们要加强文化学习,提升自身的精神境界,以丰富的学养为书法创作提供源源不断的动力。

其三,自然感知的断裂。在现代社会,许多书家习惯于闭门造车,与自然隔绝,导致创作灵感枯竭,作品缺乏生命力。金熙长倡导书法家走出书房,“与天地精神相往来”。他隐居中山五桂山及天台山十八年,在大自然的怀抱中感悟生命的真谛,从山林云霞、山川河流中提炼线条韵律。他的《梧桐山》诗书作品,将山岳吞烟、深泉宛转的自然气象转化为笔墨节奏,使作品充满了生机与活力。他的创作经历,批判了当下书坛闭门造车的创作模式,提醒书家们要亲近自然,从自然中汲取灵感,让书法作品展现出自然之美与生命的力量,如近期撰写的《天工化笔---从屋漏痕到书法美学的自然转译》。

金熙长的书法艺术与碑学主张,为当代书坛提供了宝贵的启示。在本辑以自作诗联为主题的作品中,他以碑学为根基,以隐逸为心境,将慈悲与欢喜、雄浑与静穆、古法与创变和谐地统一在书法作品中,为浮躁的当代书坛带来了一股清新的“山林清风”。他的价值不仅体现在技法的创新与突破上,更在于他对书法文化本质的深刻理解与重塑,使书法回归到“修心载道”的本源。

倘若当代书坛能够从金熙长的艺术实践中汲取经验,反思自身存在的问题,重拾“由技入道”的文人传统,那么书坛或许能够摆脱当下的困境,迎来一个更加注重精神内涵与文化传承的新纪元 ,让书法这一古老的艺术形式在新时代焕发出新的生机与活力。

文/深圳新闻网记者 周锦春

(原文载《深圳新闻网》,本稿有增删)

以下为金熙长自撰诗联作品:

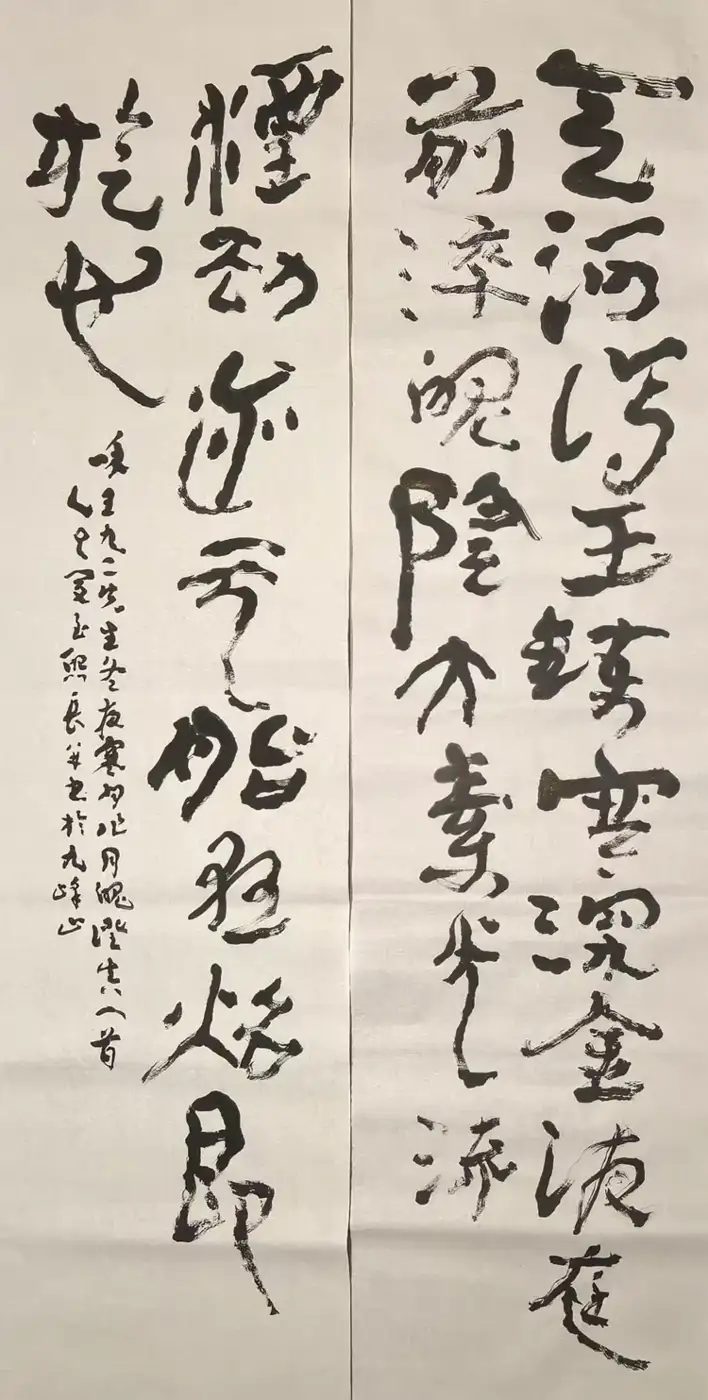

金熙长章草书《灵云寺雅集》

寻真访道踏云还,

古寺灵光洗尘寰。

钟磬穿林声寂寂,

虬松抱月影斑斑。

香浮幽径沾衣袂,

风过疏钟散鬓鬟。

忽忆先生题壁后,

一泓寒玉泻潺湲。

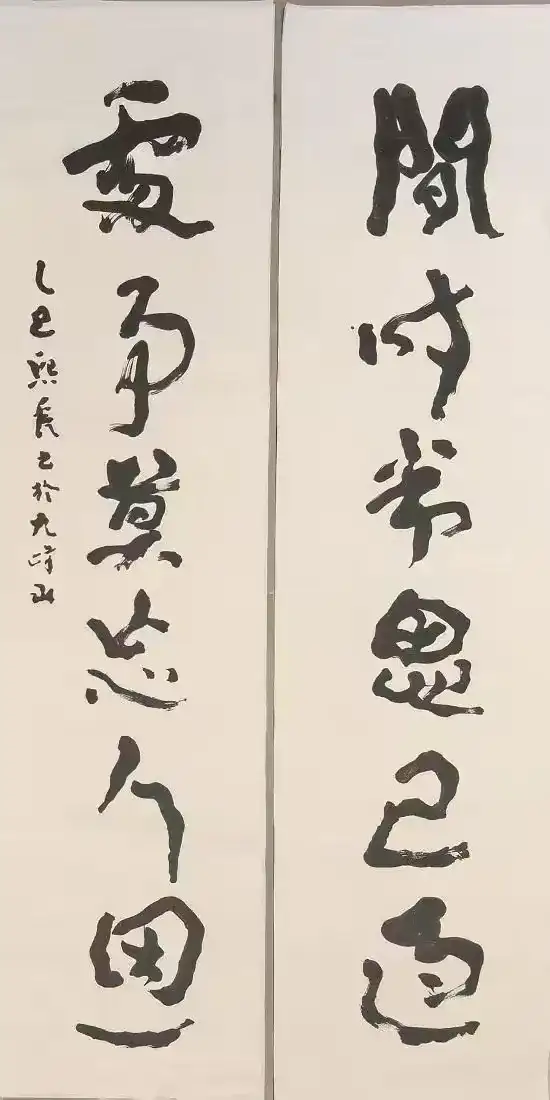

金熙长书自撰联

闲时常思己过

处世莫忘人恩

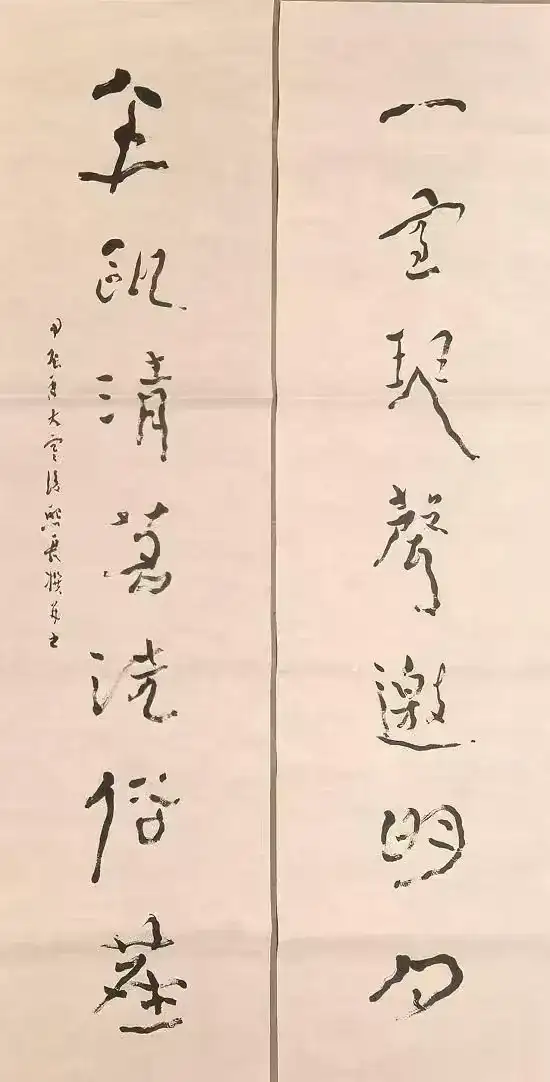

金熙长书自撰联

一室琴声邀明月,半瓯清茗洗俗尘

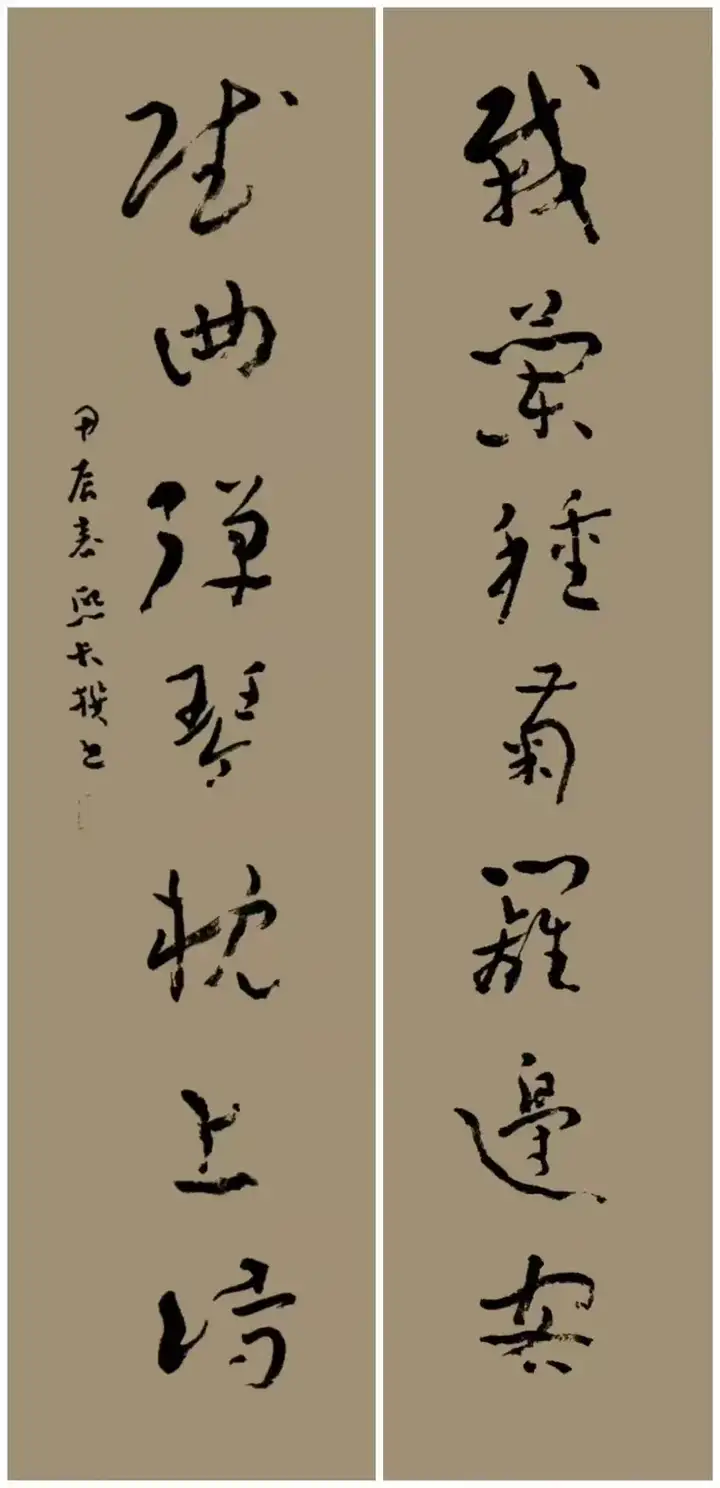

金熙长书自撰联

栽兰种菊篱边客,赋曲弹琴枕上诗。

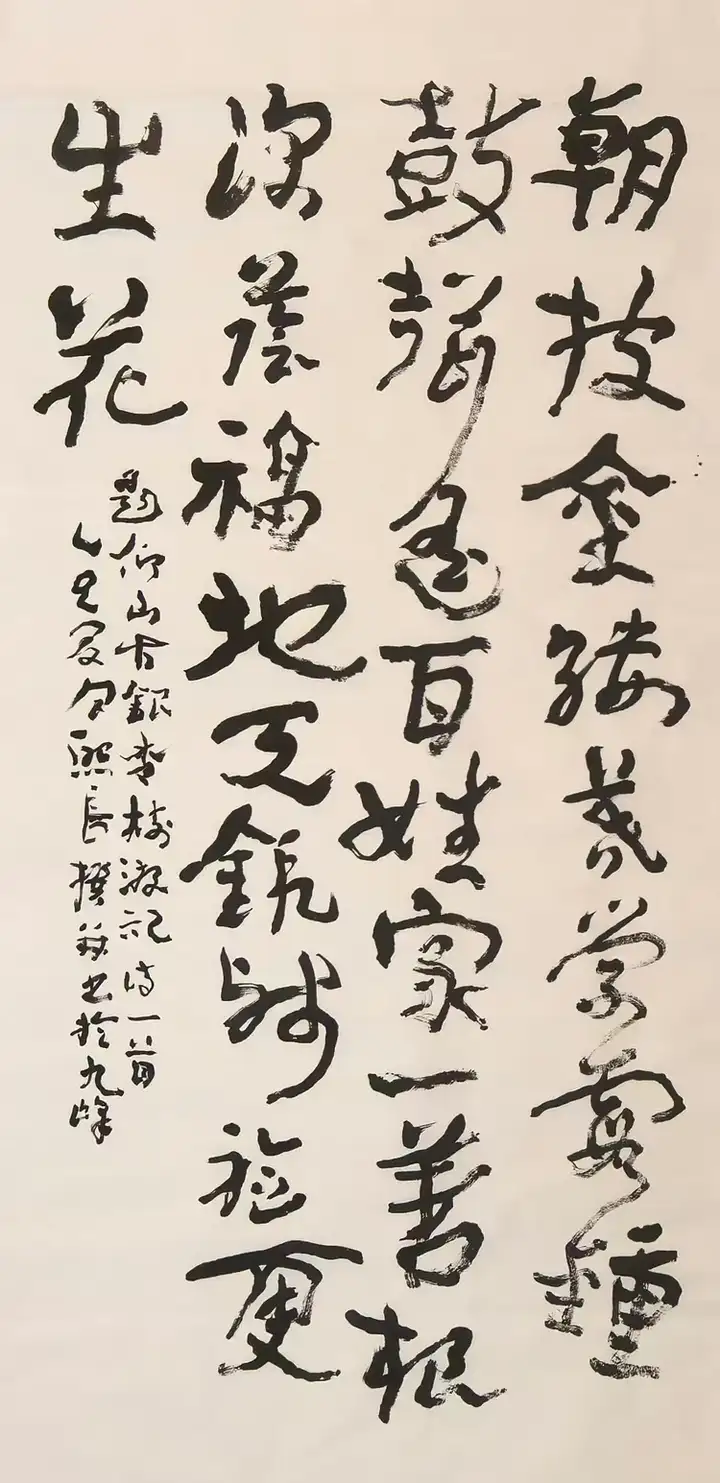

金熙长题自撰散文《仰山神奇古银杏树游记》

朝披金缕暮萦霞

钟鼓声遥百姓家

一善根深荫福地

天煅残躯更生花

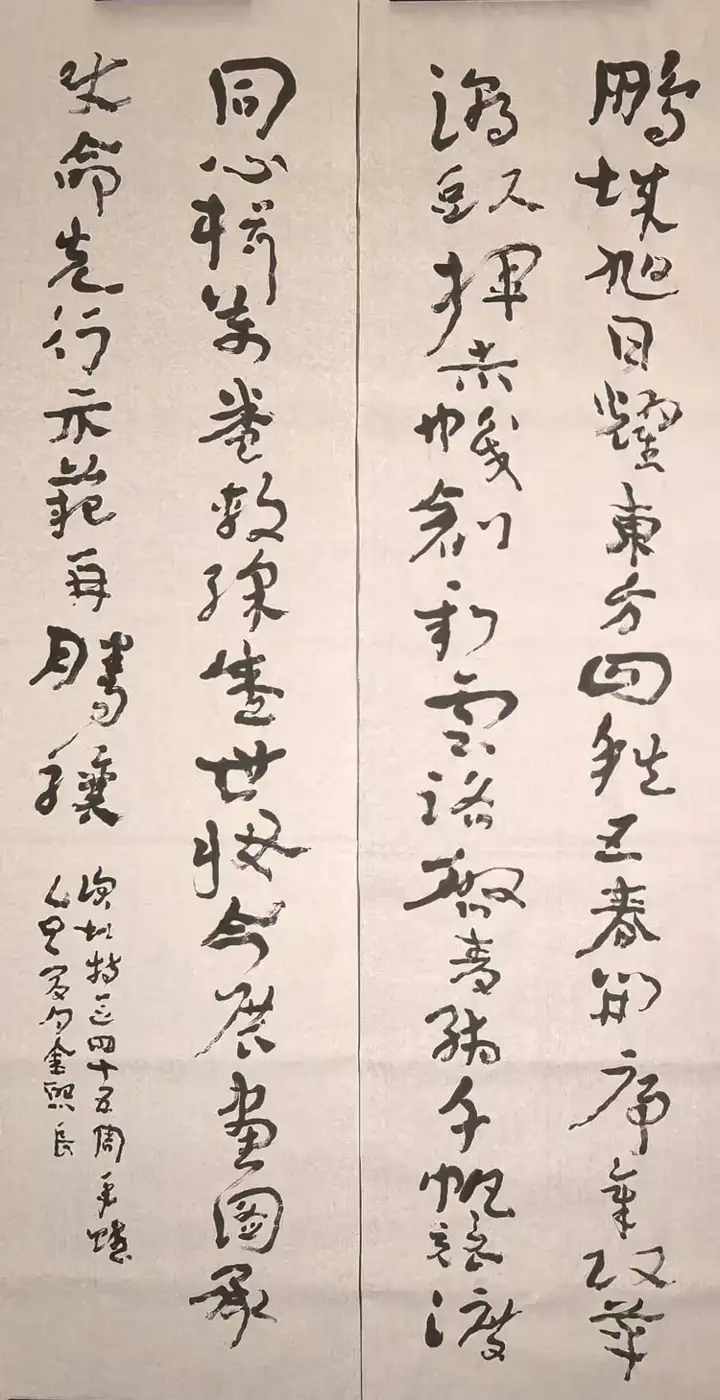

金熙长为深圳特区四十五周年作赋并书

(六尺对开二条屏)

鹏城旭日耀东方,

四秩五春开序章。

改革潮头挥赤帜,

创新云路启青缃。

千帆竞渡同心楫,

万卷敷彩盛世妆。

今展画图承使命,

先行示范再腾骧。

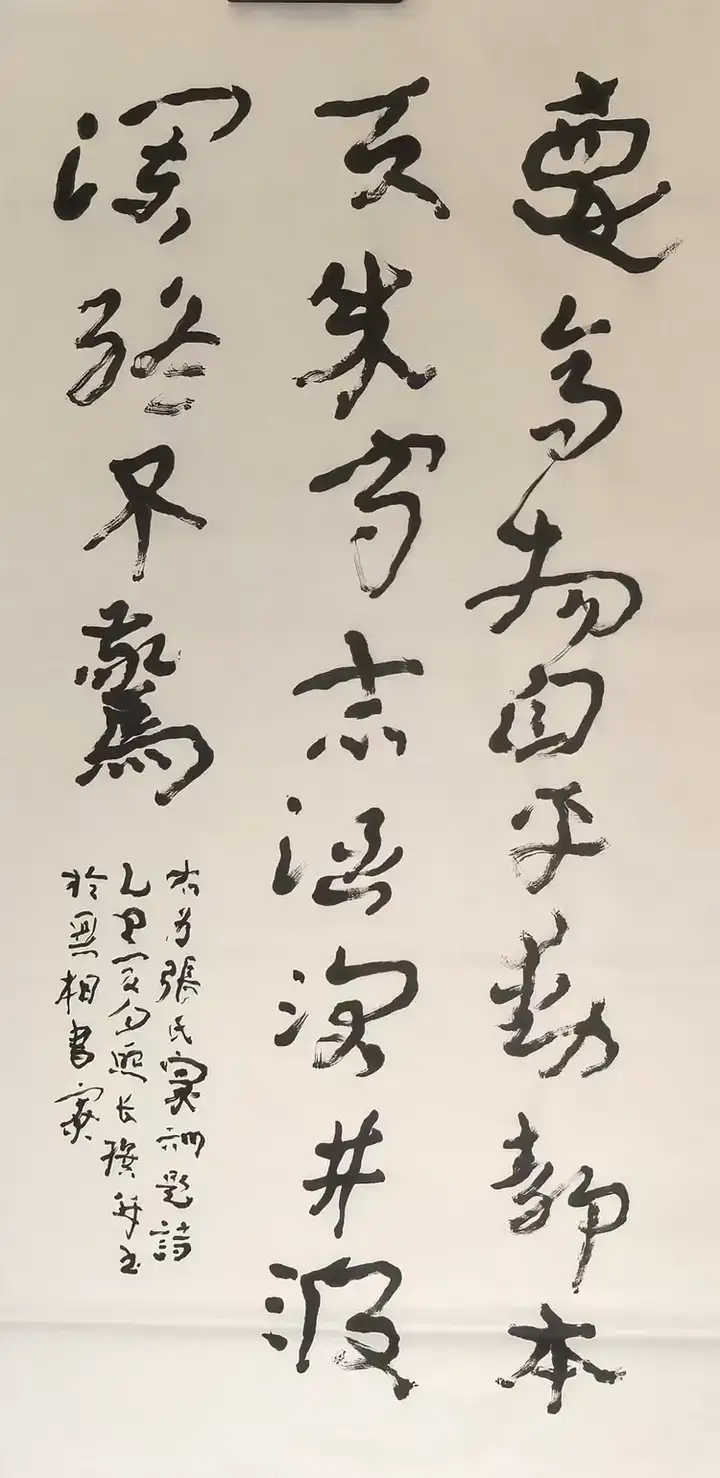

金熙长著《家风》之张氏家训题诗

德高物自平

动静本天成

守志涵深井

波澜终不惊

(附《张氏家训》文:古人谓观砚以世计,墨以年计,笔以日计,动静之分也。静之义有二:一则身不过劳,一则心不轻动。凡遇一切劳顿忧惶喜乐恐惧之事,外则须以应之,此心凝然不动,如澄潭,如古井,则志一动气,外间之纷扰皆退听矣。)

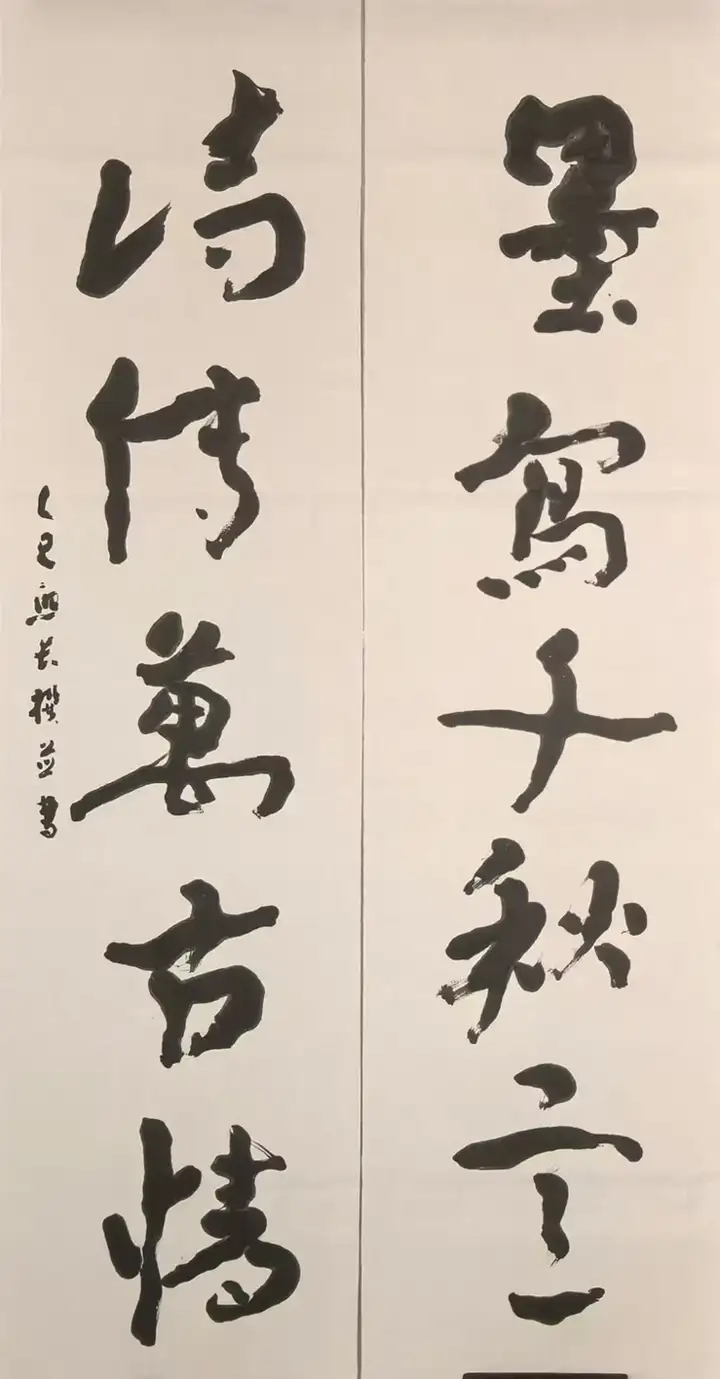

金熙长书自撰联

墨写千秋意,诗传万古情

金熙长/隐居天台山有感

名利煎人枉费神,

云山归作耦耕身。

自从悟得逍遥法,

只对清风说与春。

此幅草书作品,以笔为媒,演绎诗文与书风高度一致:

起笔如“名利煎人”,笔锋入纸带着几分锐利,似要划破尘世纷扰的虚幻表象,线条在跌宕中传递出被名利纠缠的困顿与疲惫,墨色浓淡变化间,尽显“枉费神”的无奈与怅惘 。

“云山归作耦耕身” 一转,笔势渐趋舒展悠然,“雲”字线条如行云流水,“帰”字勾勒出隐入云山、躬耕田园的自在轮廓,墨韵的疏朗,恰似身心融入自然的闲适,把归田园、远尘嚣的心境,借笔锋的辗转娓娓道来 。

到 “自从悟得逍遥法”,笔锋顿挫提按间,有顿悟后的洒脱不羁,尤其是“逍”字的未笔,线条的灵动跳宕,是挣脱束缚、彻悟真意的畅快,墨色的轻扬,仿佛逍遥真气在纸面流转 。“只对清风说与春” 收尾,笔意渐趋舒缓悠远,“清风”二字,线条似与清风共舞,墨韵如春日柔光,将这份只可与天地自然私语的悠然、对纯真美好的眷恋,定格在点画之间 。

作品既有对尘世虚妄的看透,又有归真自然的澄澈,把诗意层层拆解、融入笔锋,让观者透过墨痕,触摸到诗中挣脱樊笼、拥抱逍遥的灵魂震颤,尽显书法艺术与诗意交融的至高境界,以笔为舟,载着诗意渡人至逍遥彼岸 。

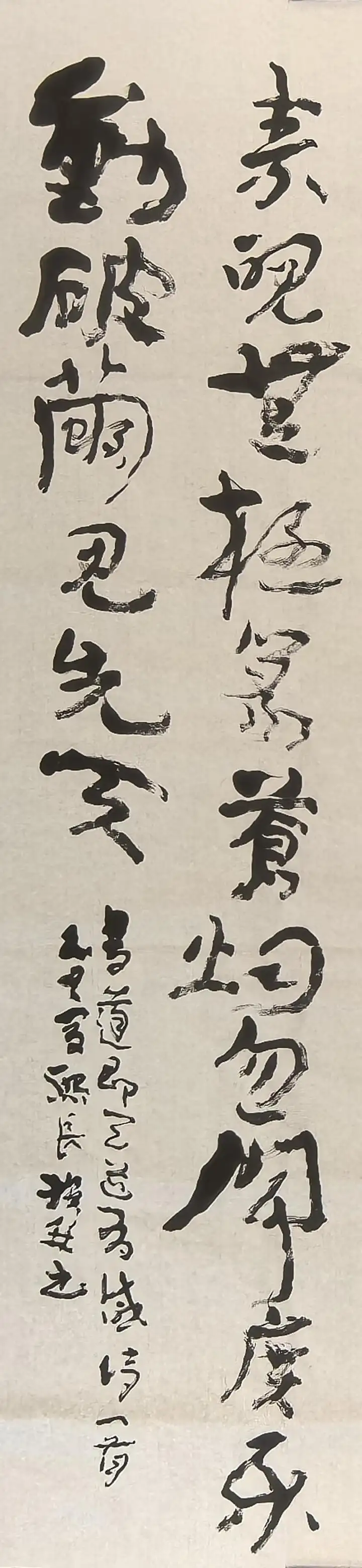

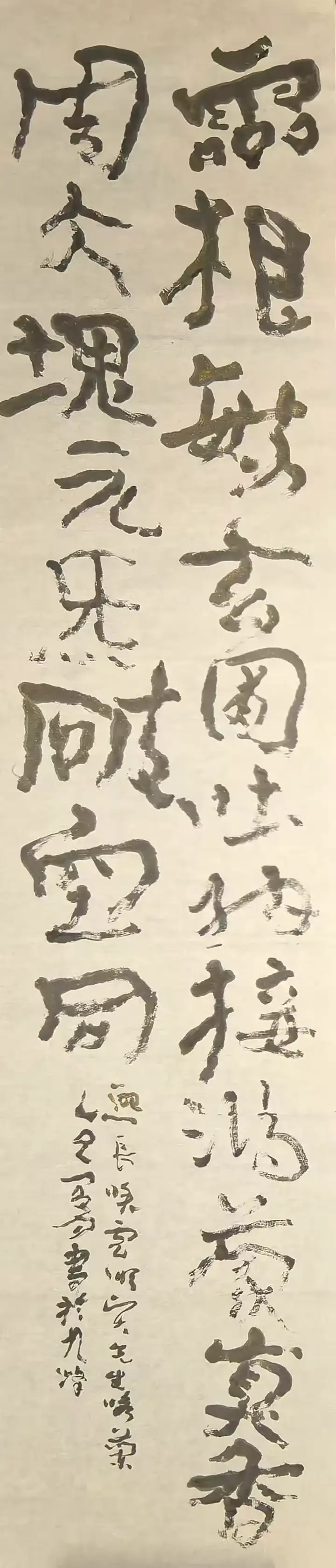

金熙长和卢顺贤先生咏兰:《五绝·兰契太虚》(尺八屏)

灵根毓玄圃

吐纳接鸿蒙

真香周大块

元炁破空同

附卢顺贤先生《咏兰》:

蕙兰开陌上

叠叠复重重

但觉幽香远

与君风骨同

此作书风意象与诗风意境相融,仿佛写出了太虚云中的一片兰圃,如闻最古老的琴曲《幽兰》。

注:大块:《周易》“大块噫气”化庄周道论 。真香:坐忘论“真气无香”。

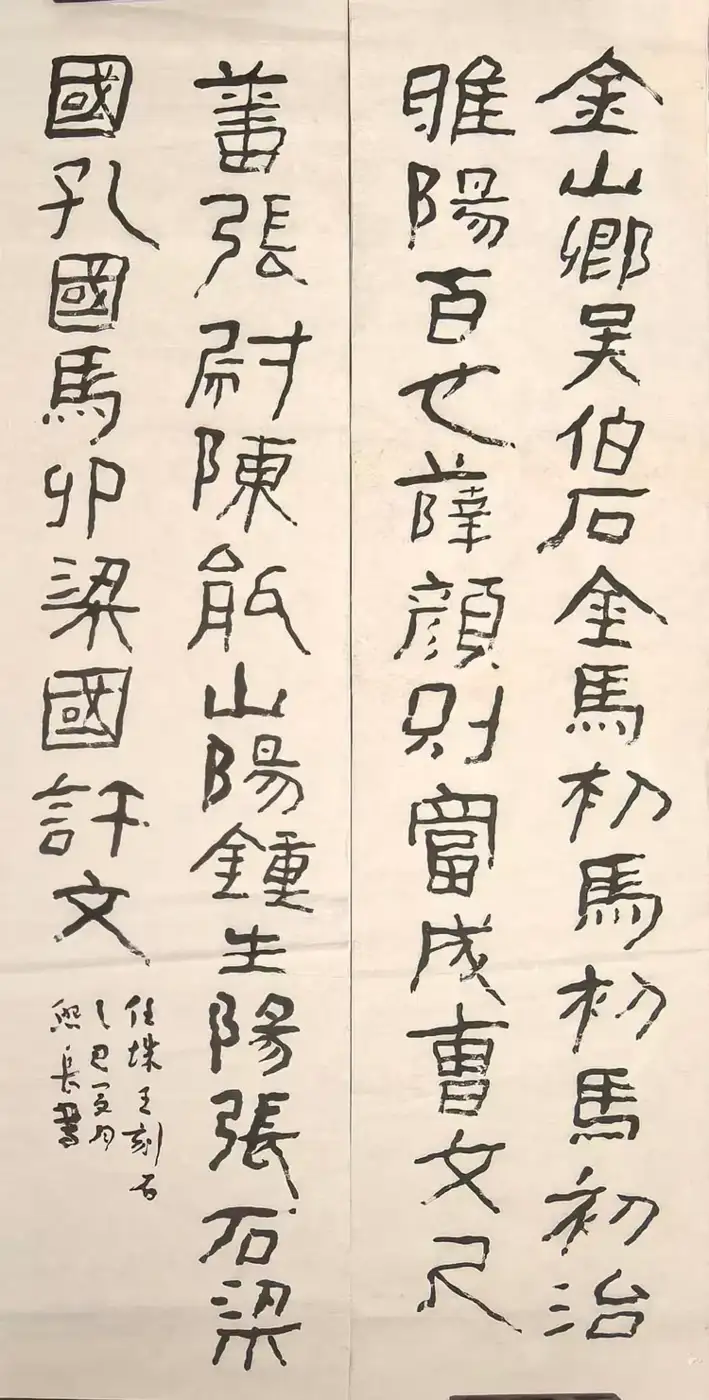

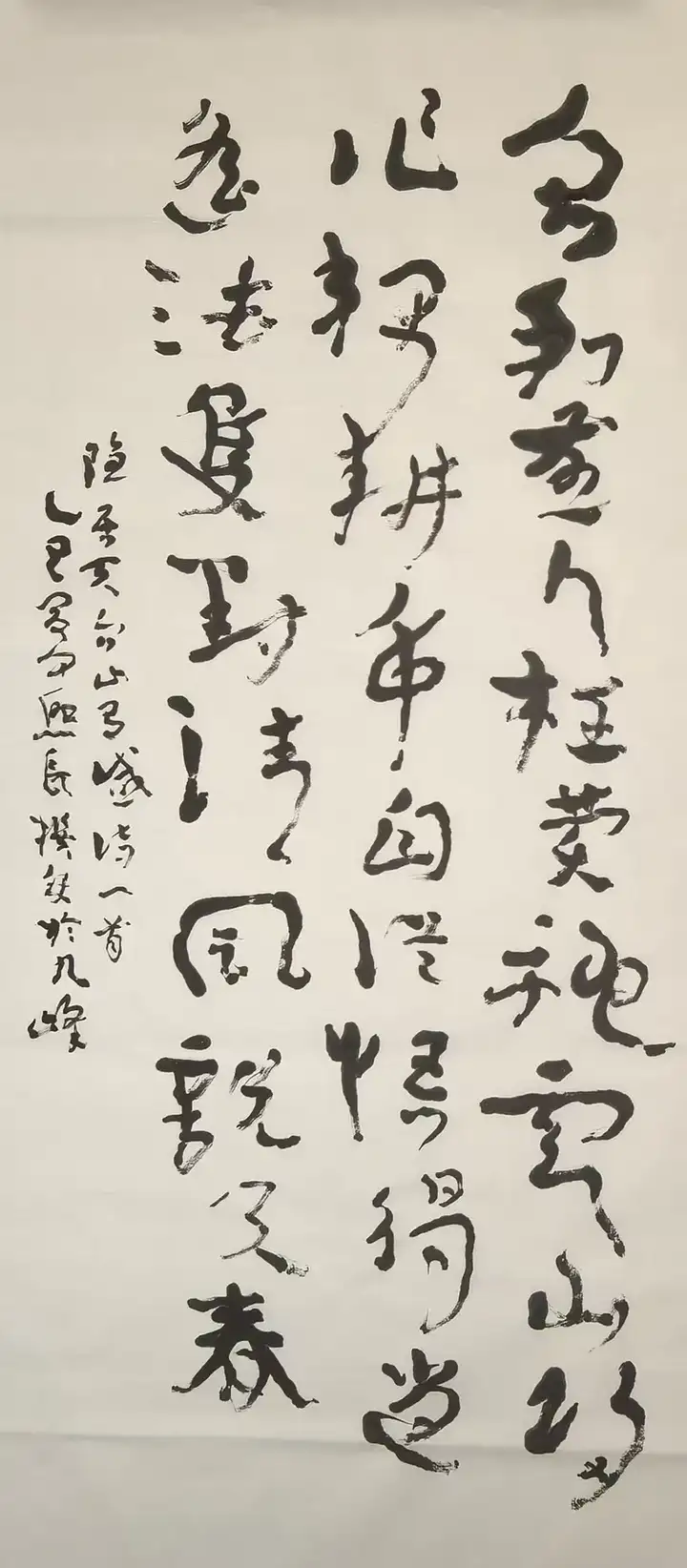

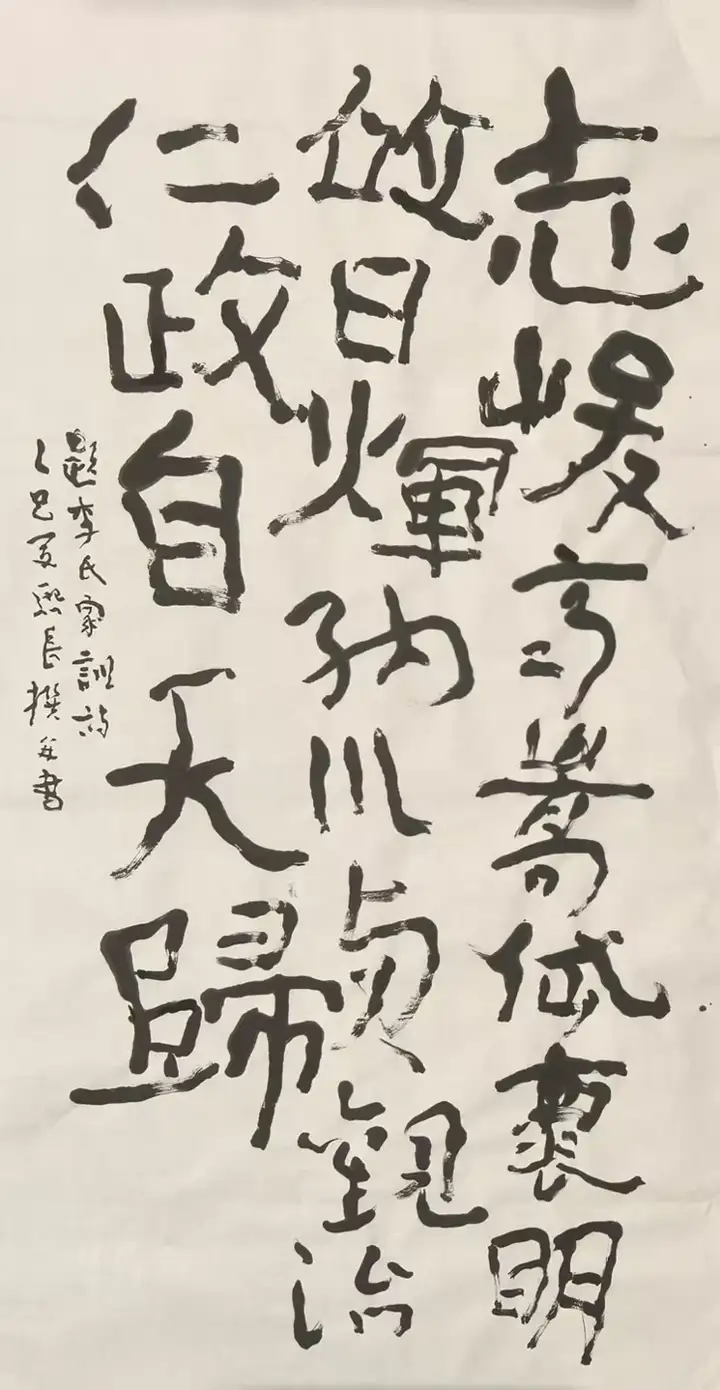

金熙长为自著《家风》一书中的《李氏家训》撰写赞诗:《五绝·题李氏家训》

志峻齐嵩岱,

怀明并日辉。

纳川贞观治,

仁政自天归。

此作厚朴而率真,雄浑而生拙。字形欹正相生,既得古朴篆隶之厚重,又含率性灵动之姿,书风真氣盈满,天趣烂漫!

首行“志峻”的巍峨、“怀明”的清朗,“仁政”的无为,“天歸”的浑成...借笔墨精准传递。

附/李世民家训原文:

如山岳高峻而不动,如日月贞明而普照。

宽大其志足以并包,平正其心足以制断。

奉先思孝,处下思慕,倾己勤劳,以行德义,此为君之体也。

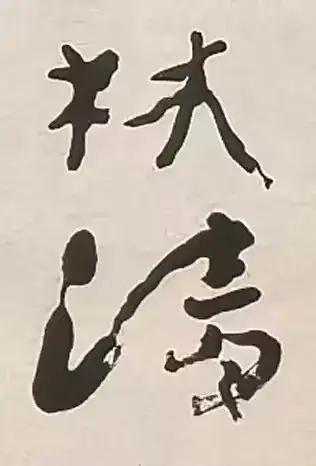

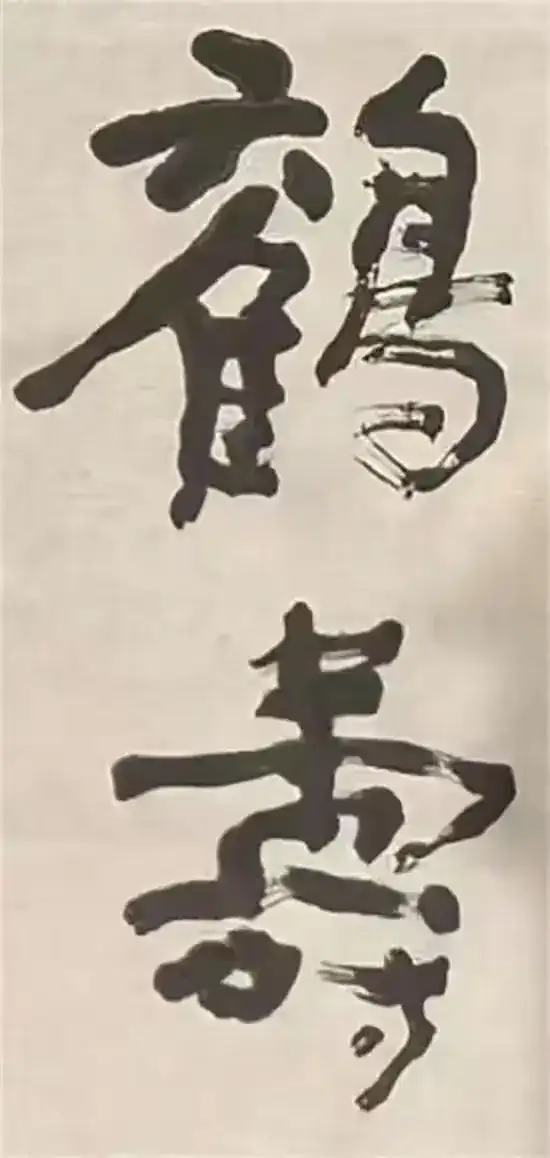

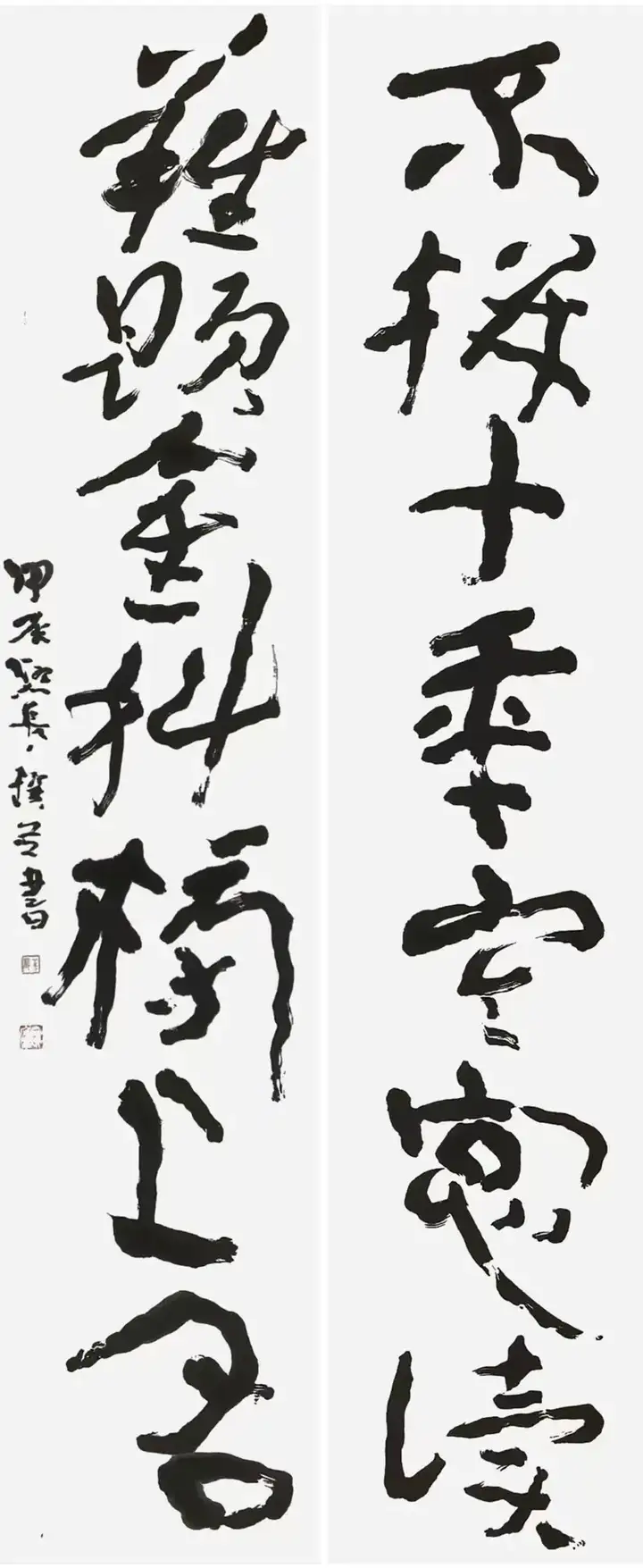

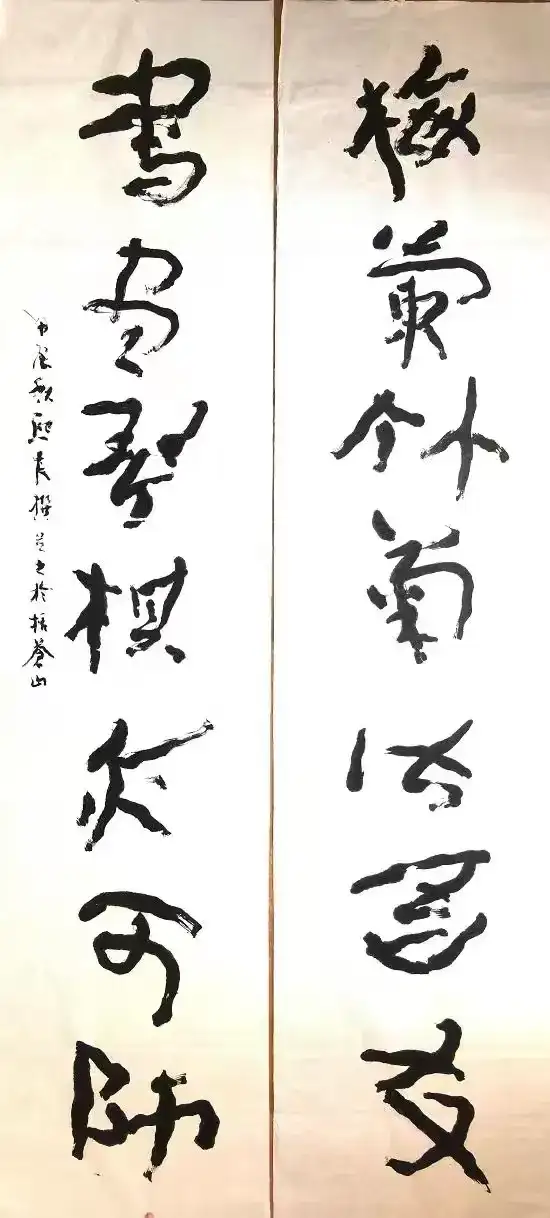

金熙长以金文入草书,线条野逸而又高古

尺八屏联

梅兰竹菊皆吾友,书画琴棋亦可师

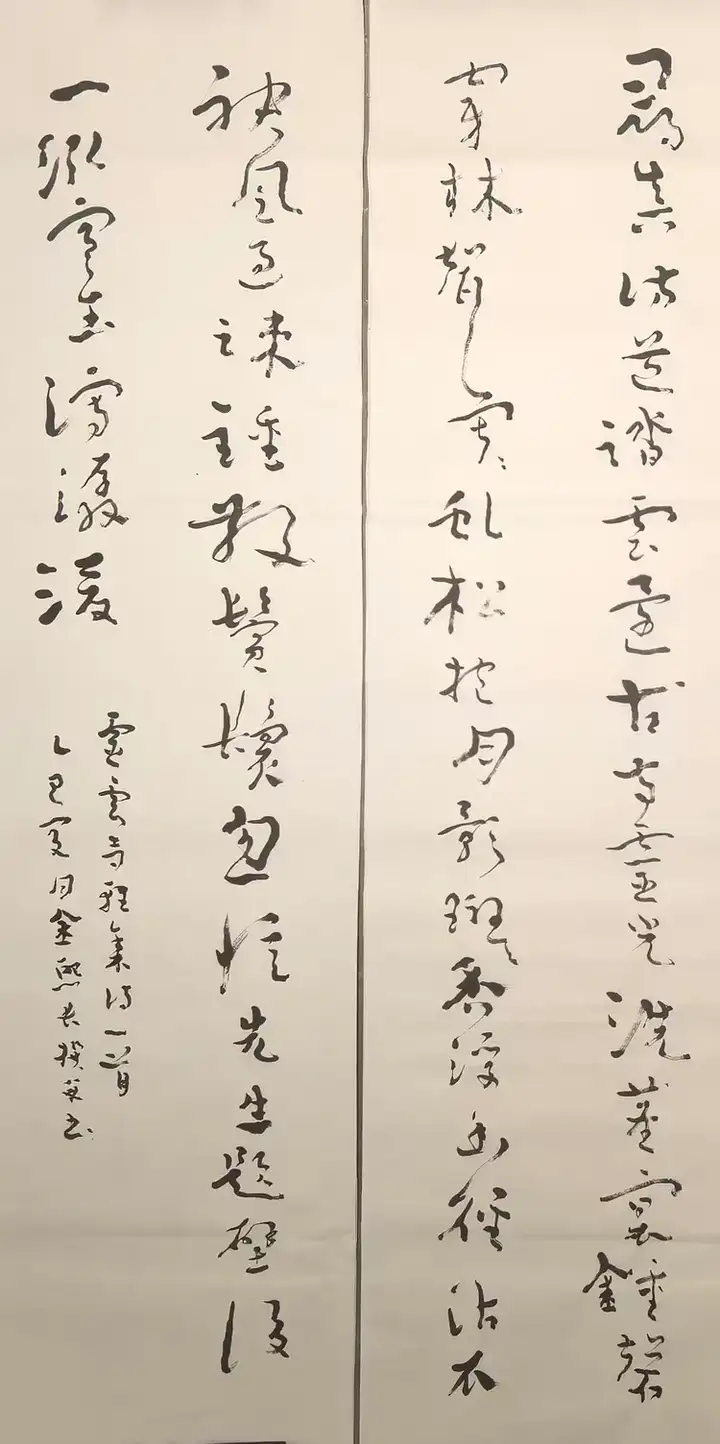

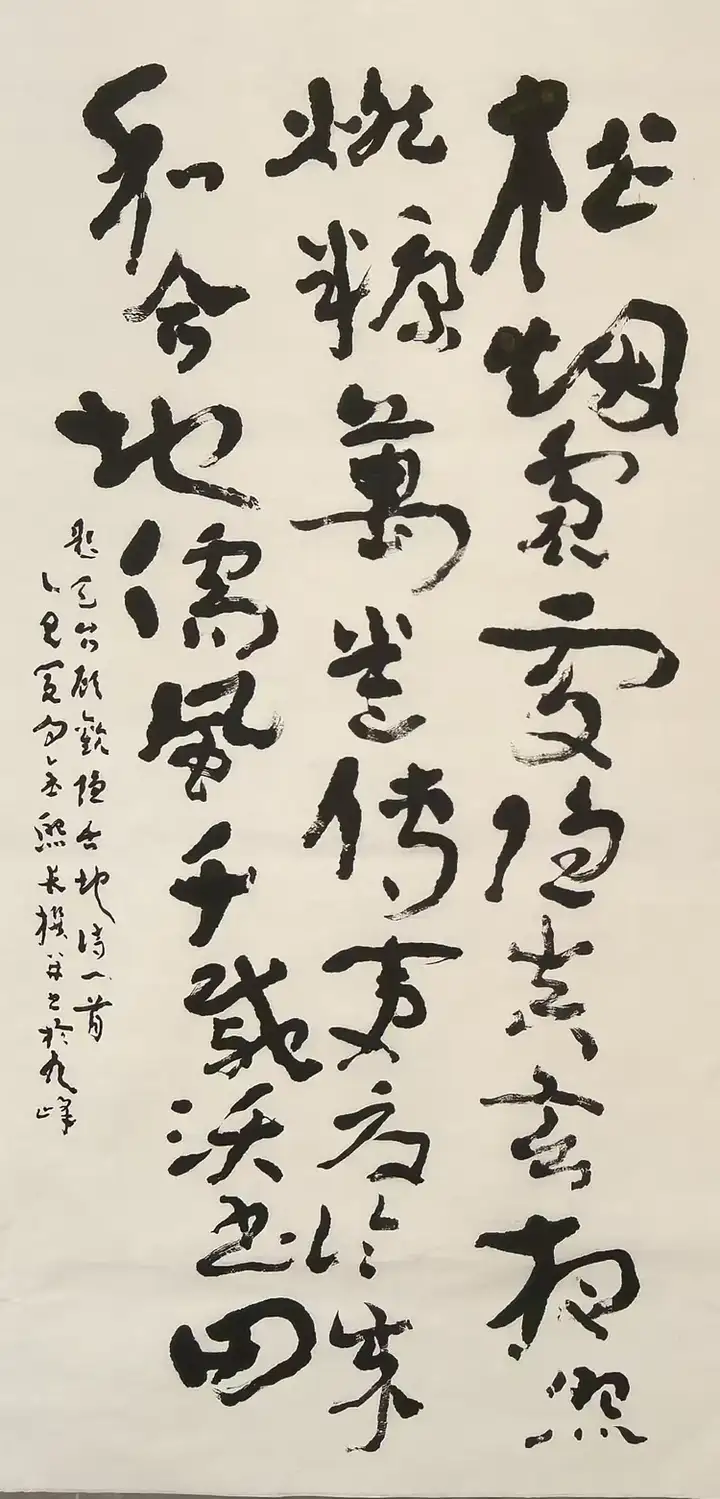

金熙长书法自作诗《七绝·题天台顾欢隐居地》

松烟袅处隐真玄,

夜照燃糠万卷传。

夷夏论成和合地,

儒风千载沃书田。

此幅书作,用篆籀加摩崖笔意写章草,线条敦厚质朴,字体稚拙有趣,书风有隐者之风骨及野逸之气息,尤其是作者借笔锋传递顾欢隐居、燃糠著书的精神,又以精湛书艺诠释 “和合地”“儒风沃田” 的厚重底蕴,让诗与书交融,是艺术感染力与文化内涵兼具的佳作,彰显先生深厚功底与对传统文化的精妙演绎 。

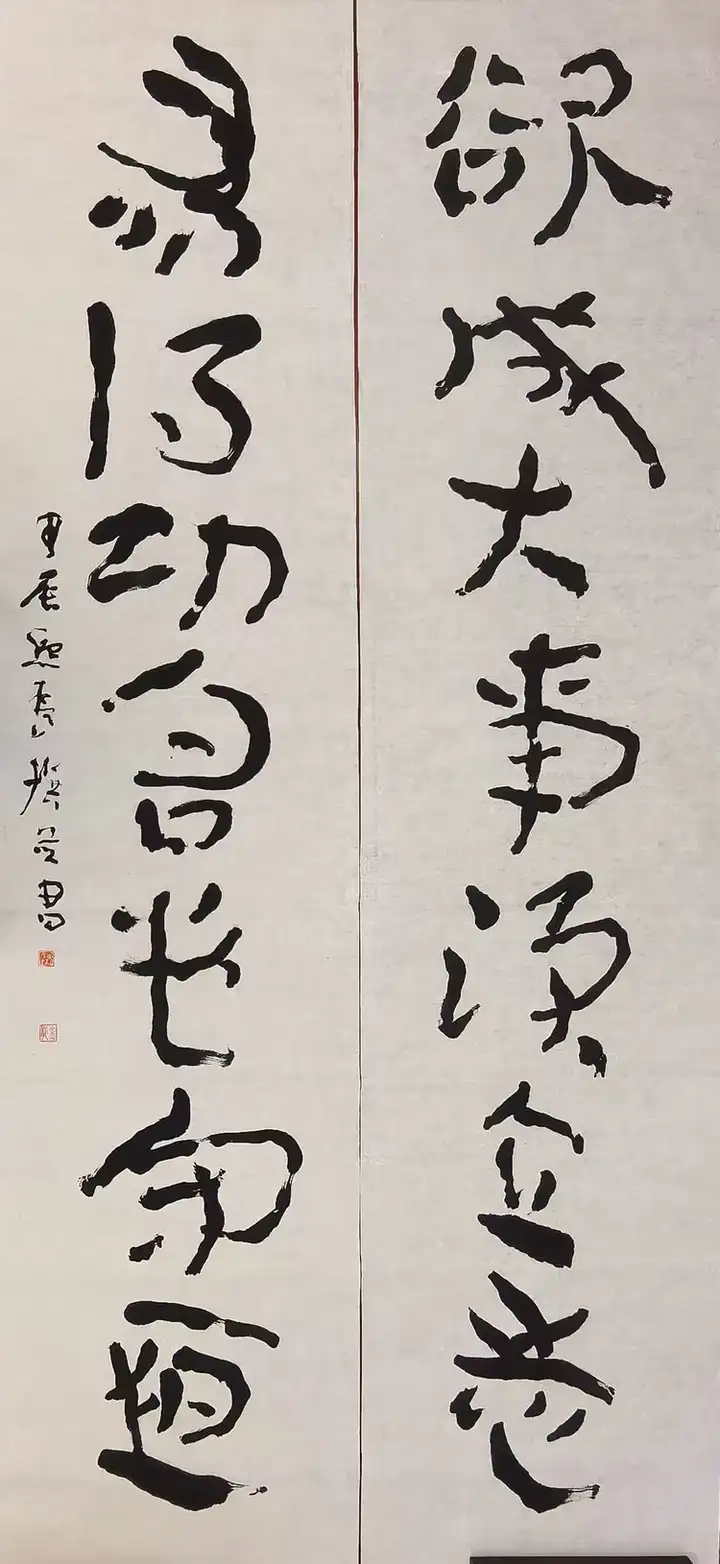

金熙长以碑入草书自撰联(尺八屏)

欲成大事须立志,为得功名必守恒

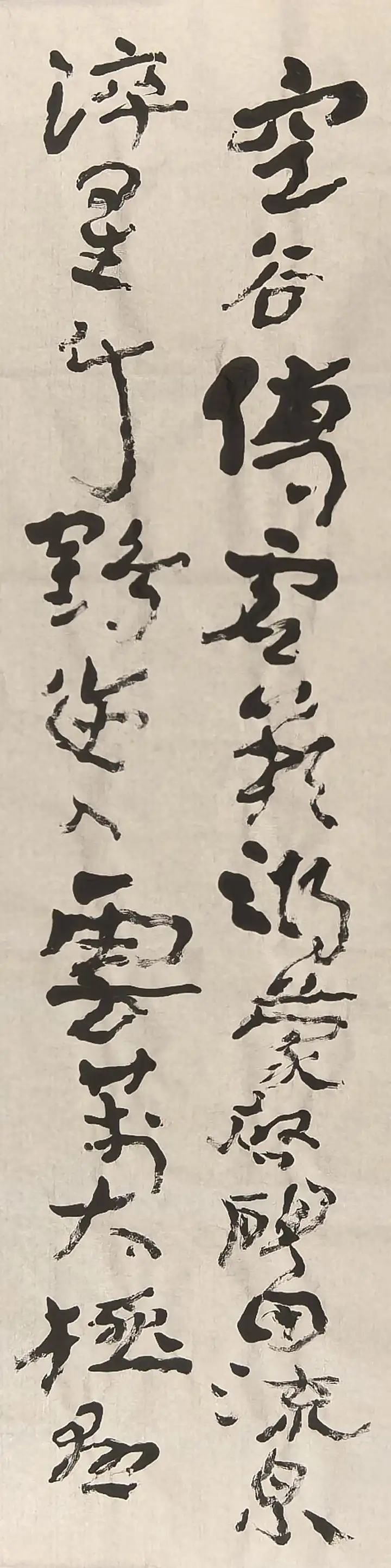

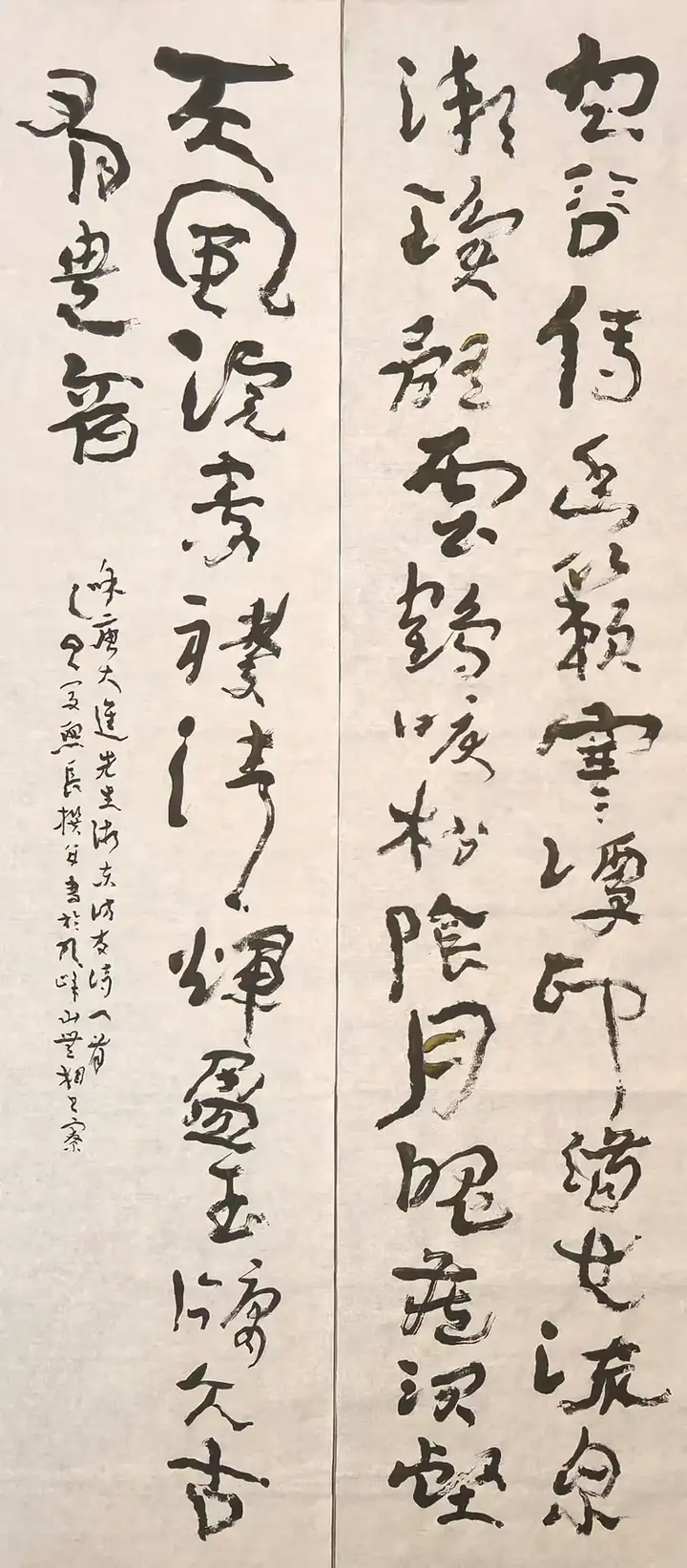

金熙长和唐大进先生诗(尺八屏巨幅大草,金石气与山林气俱足,有琳琅振响,山河吞烟之感。)

空谷传幽籁,

寒潭印道心。

流泉漱琼髓,

云鹤唳松阴。

月魄藏深壑,

天风浣素襟。

清辉盈玉牖,

太古有遗音。

附/唐大进诗原玉:

《重阳节访金

责任编辑:艺术品拍卖网