2025-05-22

周桃华華龍軒画馆制监

王庆涛,字博夫,号石榴园主,博古斋主人。1965年6月出生,祖籍山东省博兴县。

中国美术家协会会员、

山东省国画院副院长、

中国艺术研究院2023年丶2024年公共空间主题性绘画研修班老师、

厦门工学院艺术学院客座教授

东营市美协副主席

论当下中国画的写意精神

王庆涛

内容摘要:

“写意精神”作为中国传统美学的核心,是中国传统文化和哲理文化在艺术实践中的写照。“写意精神”烙印于中华五千年文脉之中,生生不息,与西方艺术的“写实精神”并驾齐驱,在历史长河中熠熠生辉。

当下中国画创作,各种流派风格纷呈,最能代表中国传统文化内核的写意精神却黯淡无光,这不禁给国人敲响警钟,也给国画家们提出“写意精神回归”的责任和使命。可喜的是以张立辰、郭石夫等为代表的当下中国大写意花鸟画家坚守文化底线,孜孜不倦探索追求“写意精神”在新时期的发展走向。

“写意精神”是中华民族世代相传的民族精神,更是中华民族文艺精神的灵魂。在当下文化百家争鸣,百花齐放的宽松环境下,希望越来越多的同仁画友扛起写意精神复兴的大旗,让中华文明重新焕发神采。

关键词:写意精神 传统美学 当下中国画 写意精神回归

所谓“写意精神”乃是在观物取象、道法自然的基础上,经过创作的情感与内在精神的审美加工立意为象、澄怀观道,用审美创造而造境于象外,实现物与象,情与境的“天人合一”。“写意精神”作为中国传统美学的核心,是中华民族内在品质的凝结,是中国传统文化和哲理文化在艺术实践中的写照。千百年来,“写意精神”作为中国传统美学的核心,与西方艺术的“写实精神”并驾齐驱,在历史的长河中熠熠生辉。

写意精神烙印于中华五千年文脉之中,生生不息。《易·系辞上传》有“言不尽意”、“圣人立象以尽意”之说,《庄子·外篇》有“立象以尽意”、“得意而忘形”的言论。战国时期《采桑宴乐攻战壶纹饰》、汉代马王堆出土的《旗幡帛画》,是中国早期绘画作品写意精神的体现。而后,从魏晋风流文人意识的觉醒,到晚唐张彦远“意存笔先,画尽意在,所以全身气也”“立意论”的提出推动宋元写意画的发展,到宋代画评家刘道醇在《圣朝名画评·卷三》中评价五代花鸟大家徐熙作品,“写意出古人之外,自造乎妙,尤能设色,绝有生意。”第一次在中国古代画论中出现“写意”概念,标志着写意画的发端,并经北宋苏轼等士大夫的努力推动水墨写意画和文人画的发展。经过长期的艺术实践,元明清时期,“写意精神”更是到达空前的高度,书画“写意”也得到不断的完善和突破,涌现了八大山人、扬州八怪、白阳、青藤等名家大师。

到了近现代,张大千、齐白石、吴昌硕、黄宾虹、潘天寿等大家对中国书画有着不凡的贡献。但是,随着美术教育的西化、毛笔书法因实用性而逐渐丧失中国传统的笔墨习惯,使得传统中国画越来越倾向于形似,离“神”越来越远,这也直接导致中国书画整体水平滑坡,从而一步步推向窘境,甚至在某一段时间中国画写意精神缺失的言论甚嚣尘上。

不可否认,在西方思潮的席卷下,当下中国画创作,各种流派风格纷呈,最能代表中国传统文化内核的写意精神却黯淡无光,写意中国画逐渐失去其在中国画坛的主流地位,这不仅是与文化自信,文化强国政策背道而驰,而且正在以意识形态侵蚀中华民族的文化记忆和民族特性,这不禁给国人敲响警钟,也给国画家们提出“写意精神回归”的责任和使命。可喜的是,我们也看到以张立辰、郭石夫等为代表的当下中国大写意花鸟画家坚守文化底线,孜孜不倦探索追求“写意精神”在新时期的发展走向。

“写意精神”是中华民族世代相传的民族精神,是承续不断的文化基因,它是中华民族审美的精髓,是文化艺术之根基。“笔墨当随时代”,具有高度精神自由的“写意精神”应紧跟时代步伐,呈现新时期的新内涵、新特点,现就“书写性和概括性”、“以画论指导写生”、“立象皆本于尽意”三个特征进行阐述。

一、书写性和概括性丰富了写意精神的理论体系和精神内涵

赵孟頫作诗云:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”明代画家唐寅说:“工画如楷书,写意如草书。”体现中国自古以来写意画书画同源的观点。张立辰老师是中国大写意花鸟画坛泰斗级人物,他在继承了前人传统笔墨意境的同时,实现了向现代笔墨构成的转化,赋予大写意花鸟画的内在精神,在前人的基础上把大写意花鸟画推向一个新的境地。纵观沈周的笔精墨妙、徐渭的淋漓奔放、八大的清逸孤朗到石涛的挥洒自如,自古以来大写意花鸟画都以洗练概括、直抒胸臆,其画风各成一派。张立辰老师在继承潘天寿、李苦禅诸前辈的大写意传统精神的基础上,将潘先生的雄峻高旷、出奇制胜与李苦禅先生的笔精墨妙、触手成春结合起来,达到有我而又忘我的境界。其从实践中提炼出关于“书写性和概括性”的创作理论,倡导在写意画中造形更简洁,笔墨更精炼,丰富了传统写意精神的理论体系和精神内涵。

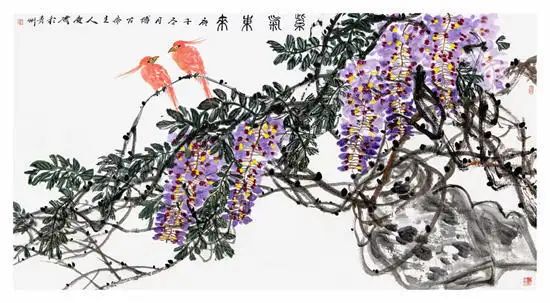

二、以形写神要求以写意精神引导作品写生

中国画写意精神重在以“形”写“神”,神似来源于对自然物象的深刻理解,这也是张立辰、郭石夫等画家大师,一再注重写生创作的缘故。郭石夫曾以戏曲打比方,生动浅显地讲明戏曲与写意的关系以及戏曲对写意的影响与通融,他提倡艺术是相通的,要多涉猎中国传统文化,多临摹古人的名作,多读书尤其多读些画理、画论的书籍,掌握好传统的花鸟画大写意精神和技法,再走进大自然,走入生活去写生,达到笔简意深,气韵生动之意境。

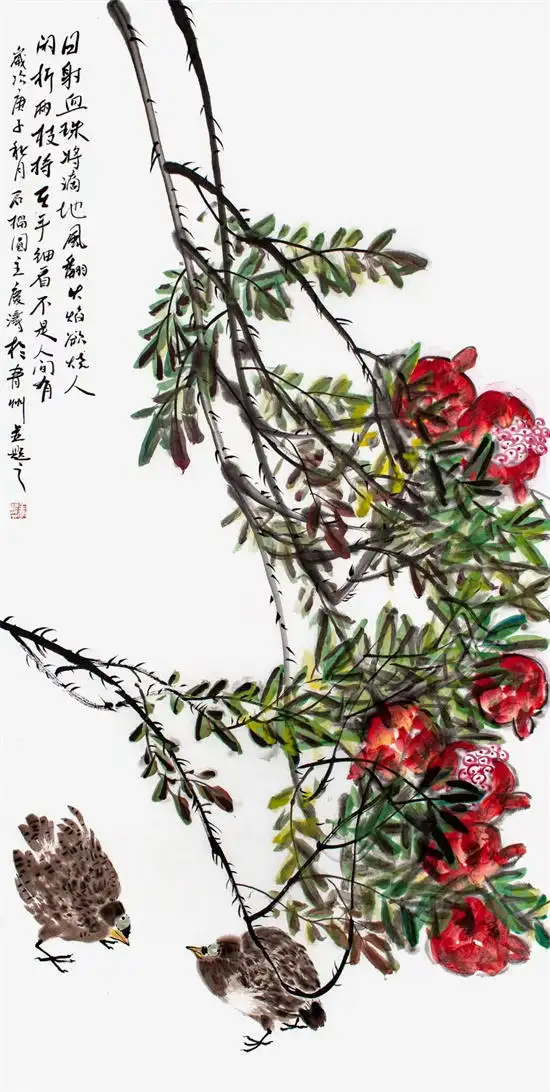

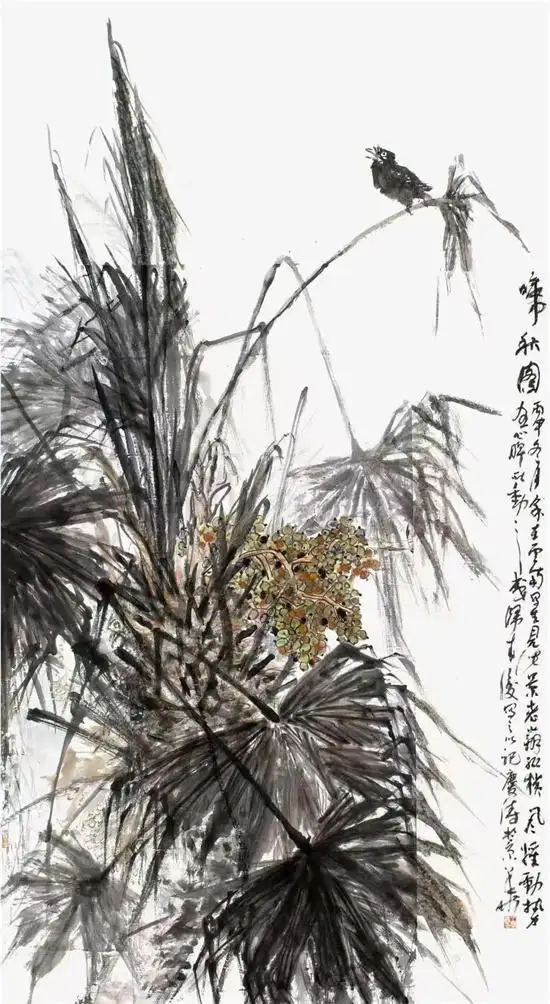

李可染先生有句名言“睹目横斜千万朵,偿心只有两三枝”主要讲述写生的技巧、注重写意之精神,把握好浓、淡、干、湿的运用,表现意境传神于“似与非似”之间,这就需要我们画者传承古今大写意诸名家之优良传统,按照自己的艺术个性,强化笔墨节奏,极尽轻重、浓淡、干湿、虚实对比关系,注重起承转合、呼应顾盼,形成自己的笔墨构成,深入大自然,走进生活,与时代同行。

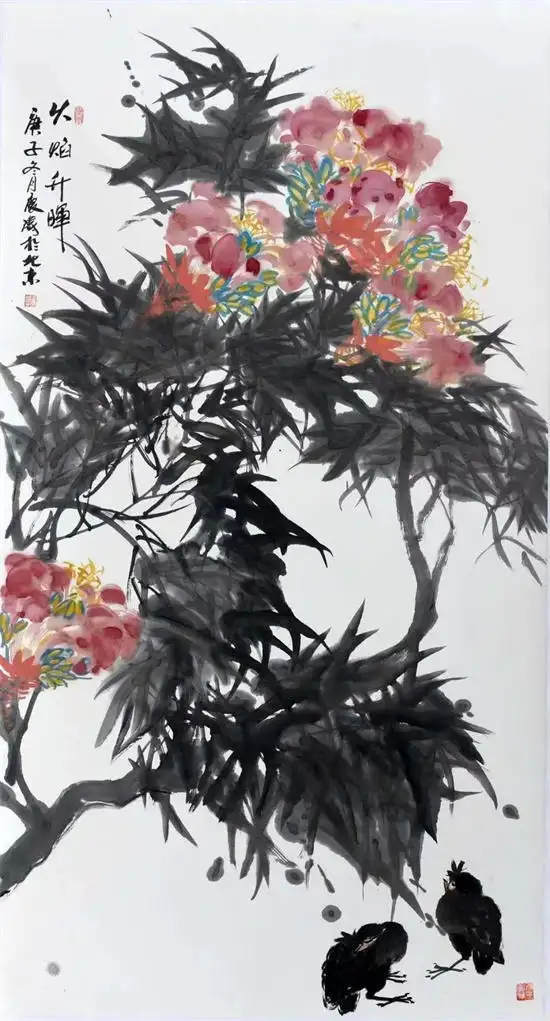

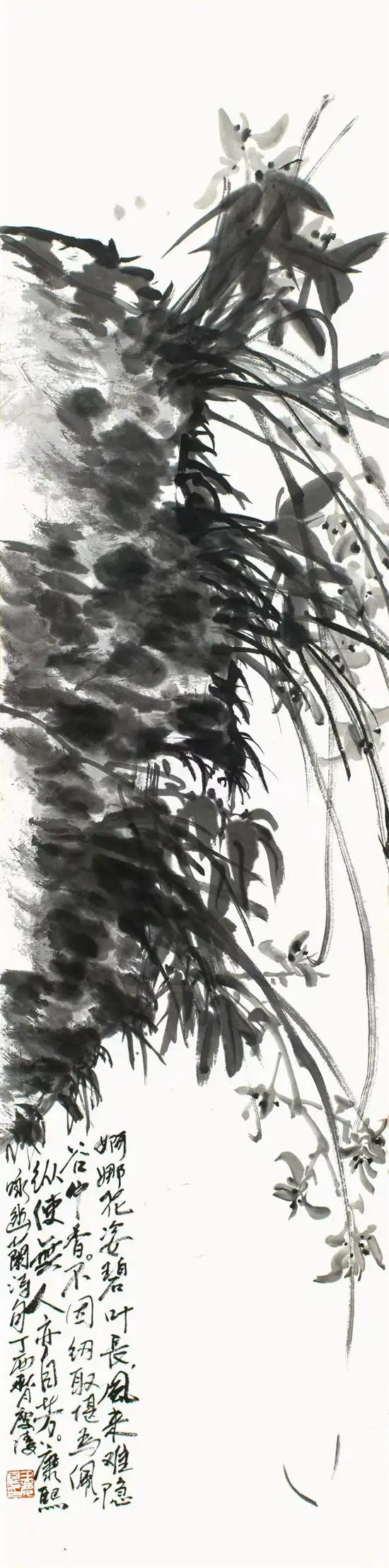

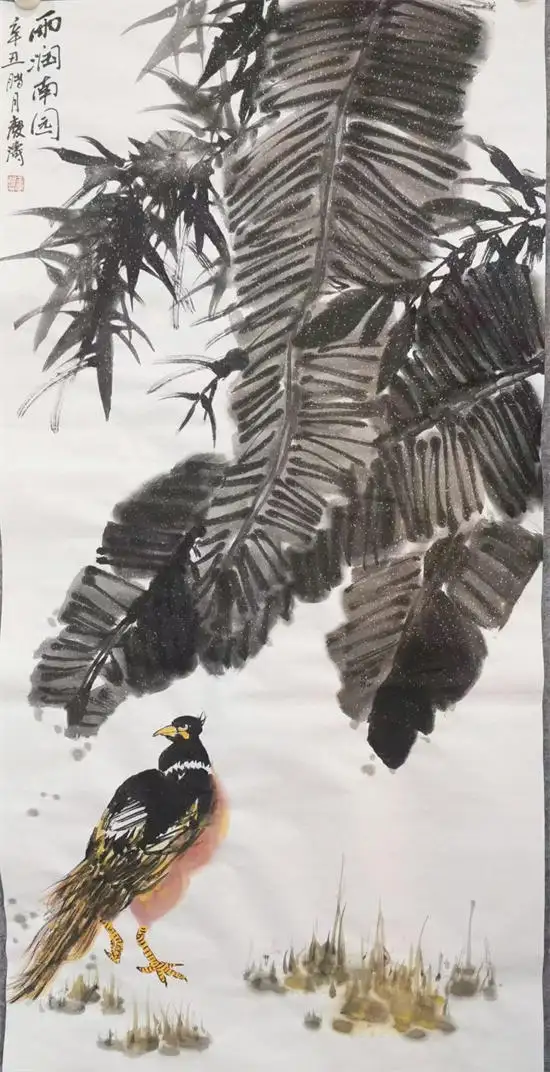

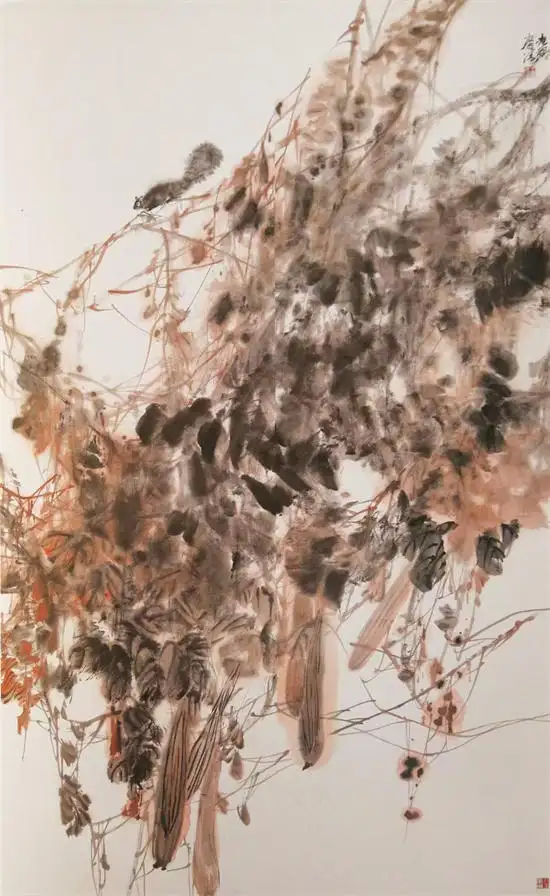

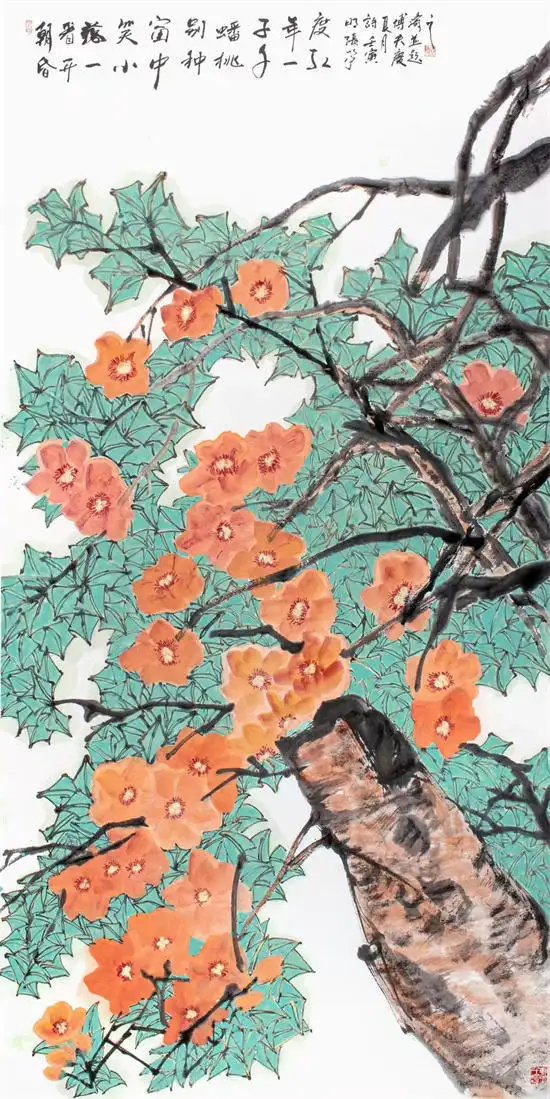

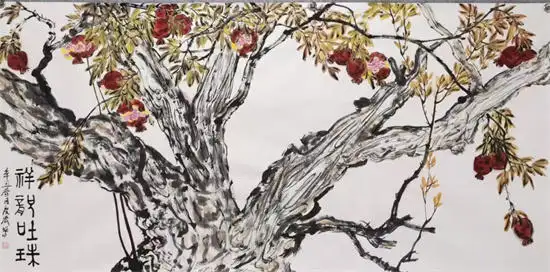

张立辰、郭石夫、郝邦义等老师关于写意精神的独到见解也给我在艺术创造中很大的启发。通过吸取大写意花鸟画的“笔墨精神”以及“黑白韬略”的理论经验,不断提升艺术理论和绘画技巧,然后参与写生体验,观摩一花一草,提炼笔墨捕获花草的动态、情趣,给予花鸟“画理”的“可行性”、“可靠性”方面提供支持,在构图上则采用“一松一紧”或谓之“黑白分明”的画面感,或相互堆聚又相互谦让形成的“密不透风”的空间感,或在画面空白处,留有“跑马”的余地,营造视觉冲击力,有意识地以写意精神引导进行艺术创作。

三、“立象皆本于尽意”的写意精神在历史长河贯穿始终

写意精神是一种绘画理念和主张,一以贯之存在于中国绘画发展史。石涛云:“我写此纸时,心如春江水,江花随我开,江水随我起。”意在表明:画意不画形,不羁于形而取其意,从而实现画家自我生命与万物相融,达到生命的圆满,精神的解脱。传统中国画,讲究“立象皆本于尽意”。林木在《何为写意精神》一文中也写到“写意精神”,其实应该是一种重心性传达的精神,为文以载道,抒胸中逸气,涵养浩然正气,与缘情言志的中国艺术本质相通相融。甚至在某种程度表明,纵使时代变迁,“写意精神”立象皆本于尽意的本质特征始终未变。

写意精神,在当下中国画领域显得尤为重要,特别在当下“智日益蔽”状态的绘画艺术,或在一昧摹描对象之现象中束于人们的思维,终被我们现在倡导的中国画写意精神所摒弃。从五代至今,写意精神气息悠长,为中国艺术树立一座艺术丰碑。当下的中国画创作,写实还是层出不穷,弥漫艺术领域,工笔画者你前我后地一味迎合,在此情形下,具有代表中国文化意识领域的写意画一度沉入低迷。在今天,各个的艺术领域,需要唤醒其写意精神,其实质的写意精神内核,需要从事这行的人要从根本上进行清醒的认识。唯有如此,我们才能唤醒极具民族性的文化气度,才能促使民族艺术真正走向艺术顶峰,才能使中国画艺术长青,写意精神长青,引领中国艺术走向世界。

然而,我们需警惕的是当下的中国画写意精神被狭隘化,情绪化,认为写意是可以欲所欲为,漫无边际地挥霍笔墨,挥一时之所快意,这种意思是中国画写意精神所不兼容的,尤其当下某些艺术人土打着写意画旗号,招摇过市,糊涂笔墨,为行内人所不齿。写意精神与中国的哲理文化密不可分,

我们的先贤在不断的推动传统文化和哲理文化的发展,也使得写意精神成为独一无二的中国艺术观,成为中国传统文化的一部分,这与西方写实艺术代表不同的哲学性和意境立场,有着本质上的不同。写意之精神,其实质或内核是这个民族所持有的艺术核心,为笔墨打开更高层次的艺术境界。

“写意精神”是亘古不变的美学内核,涵盖了中国美学中的意象、意境、意趣、神韵等美学命题,是审美思想的精神升华和艺术表达,更是中华民族文艺精神的灵魂。在当下文化百家争鸣,百花齐放的宽松环境下,越来越多的同仁画友效仿张立辰、郭石夫等名家大师,“可求师于千年百世之前,可求知于千年百世之后”,深入学习中国传统文化、中国画画理知识,扛起写意精神复兴的大旗,在中华民族文化艺术的承续中不断发挥着巨大的革新和创造力量,推动着文化持续发展与前行,让中华文明重新焕发神采,巍然屹立于世界文化之林。

责任编辑:艺术品拍卖网